- 269.50 KB

- 8页

- 1、本文档共5页,可阅读全部内容。

- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。

- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。

- 文档侵权举报电话:19940600175。

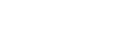

(时间:40分钟,满分:65分)小题满分练一、选择题(本题包括6小题,每小题4分;每小题只有一个选项符合题意;满分24分,限时10分钟)1.有关种群的说法不正确的是( )。A.稻田中秧苗的均匀分布有利于产量提升B.通常自然界中的种群增长曲线呈“S”型,达到K值时种群数量往往表现出明显上下波动,因此K值总是固定不变的C.池塘养鱼过程中为保持鲫鱼种群的增长需持续投放饲料等D.预测一个国家或地区人口数量未来动态的信息主要来自现有居住人口的年龄组成解析 K值的大小受环境影响,种群数量达到K值后数量的上下波动会导致环境的变化,故K值也会发生变化。答案 B2.下列关于群落结构的叙述中,不正确的是( )。A.在垂直方向上,群落具有明显的分层现象B.森林中植物的垂直结构导致动物也有分层现象C.光照强度、动物等不会影响草地群落的水平结构D.地形的变化、土壤湿度的差异等因素导致有的群落水平结构不同解析 群落的水平结构主要与温度和水分有关,而地形的变化引起光照强度的差异也可以导致群落的水平结构不同。答案 C3.早在宋代,我国就产生了四大家鱼混养技术。下图表示某池塘中四大家鱼及其食物的分布,相关分析正确的是( )。第8页共8页

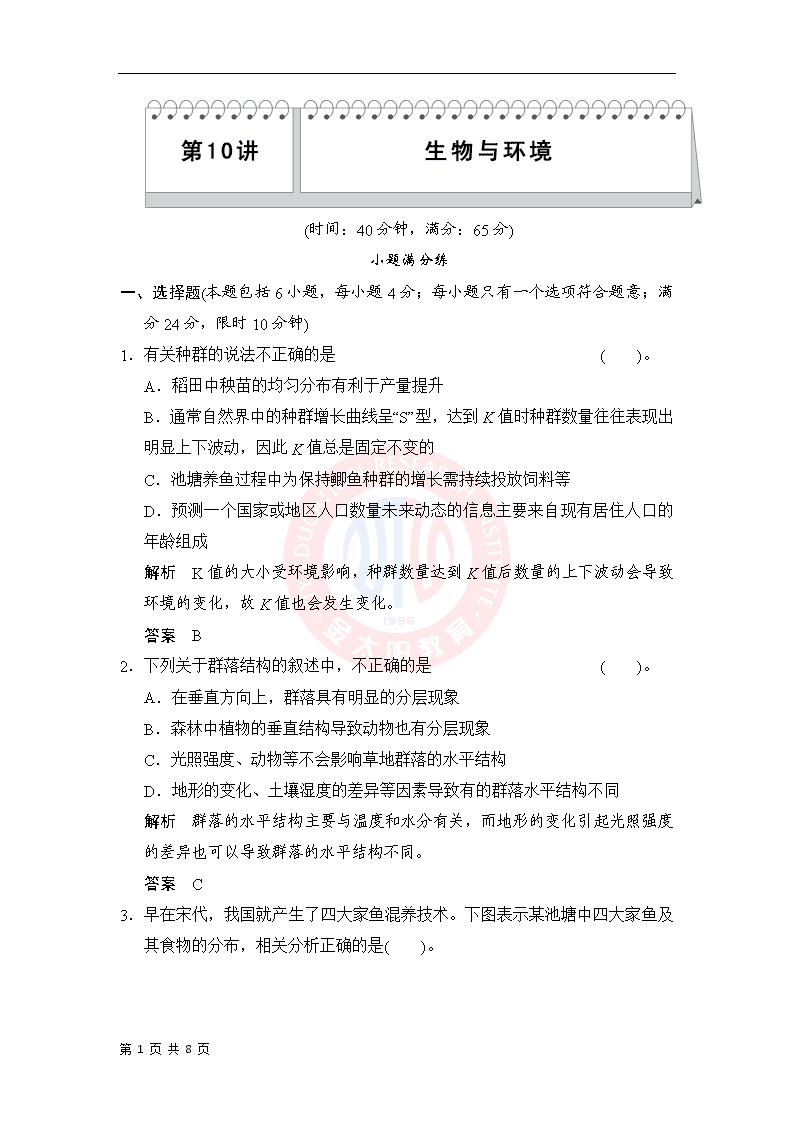

A.四大家鱼在池塘中的分布具有垂直分层现象B.此图表明四种鱼类在能量流动上的关系为:鲢鱼→鳙鱼→青鱼C.鲢鱼和鳙鱼、青鱼和草鱼在混合放养时都是共生关系D.若浮游动物大量死亡,鲢鱼数量将以“J”型曲线持续增长解析 四大家鱼因捕食对象的不同而分布在池塘的不同水层,出现了垂直分层的现象;由图可知四大家鱼间不存在捕食关系,故不会出现鲢鱼→鳙鱼→青鱼的能量流动关系;鲢鱼和鳙鱼、青鱼和草鱼在混合放养时存在竞争的关系;若浮游动物大量死亡,则浮游植物会大量增加,从而引起鲢鱼的数量增加,但鲢鱼数量增加又会受到食物、空间等条件限制,故不能以“J”型曲线持续增长。答案 A4.(2012·湖北黄冈模拟)如图为某农田生态系统以及对秸秆进行进一步利用的示意图,下列相关说法中不正确的是( )。A.流经此生态系统的总能量是生产者固定的太阳能B.图中有5条食物链C.秸秆利用后的废渣,其中的有机物被分解者分解后产生的CO2和矿质元素均可被农作物利用D.建立该农业生态系统的目的是使生态系统中的能量尽可能地流向对人类有益的方向解析 食物链是生态系统中生物之间由于捕食关系而形成的结构,图中只有两条食物链。答案 B第8页共8页

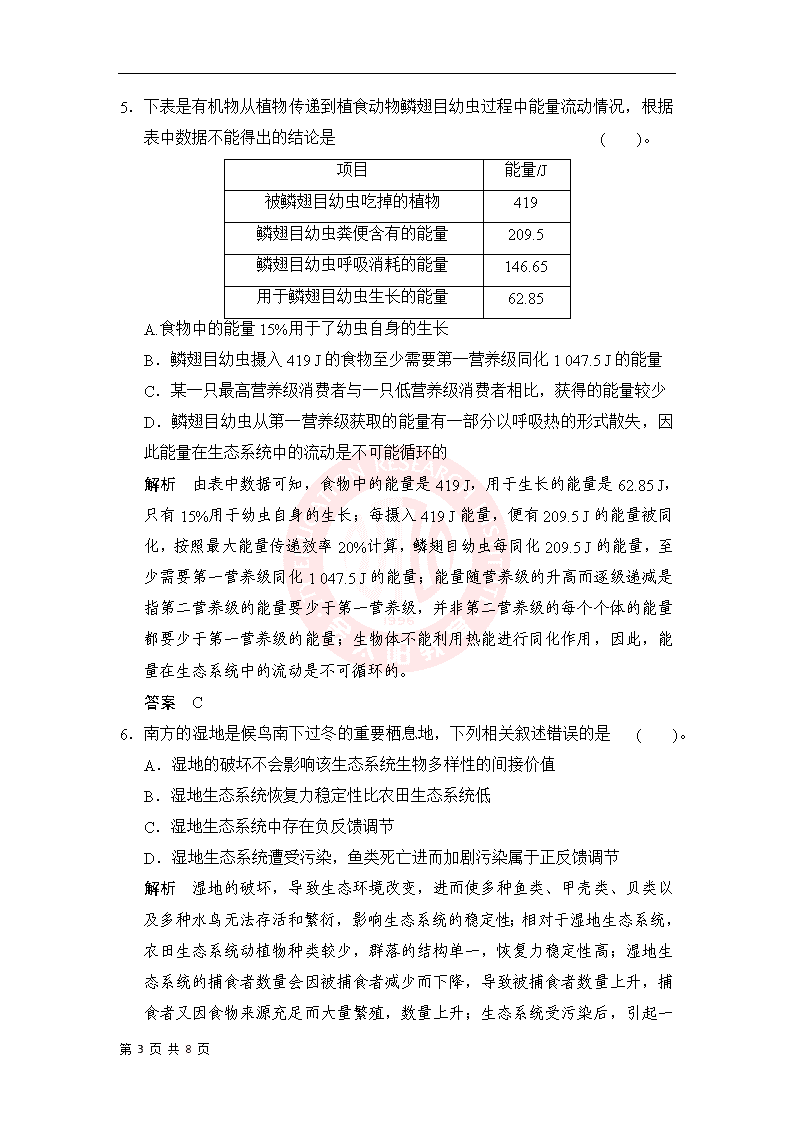

5.下表是有机物从植物传递到植食动物鳞翅目幼虫过程中能量流动情况,根据表中数据不能得出的结论是( )。项目能量/J被鳞翅目幼虫吃掉的植物419鳞翅目幼虫粪便含有的能量209.5鳞翅目幼虫呼吸消耗的能量146.65用于鳞翅目幼虫生长的能量62.85A.食物中的能量15%用于了幼虫自身的生长B.鳞翅目幼虫摄入419J的食物至少需要第一营养级同化1047.5J的能量C.某一只最高营养级消费者与一只低营养级消费者相比,获得的能量较少D.鳞翅目幼虫从第一营养级获取的能量有一部分以呼吸热的形式散失,因此能量在生态系统中的流动是不可能循环的解析 由表中数据可知,食物中的能量是419J,用于生长的能量是62.85J,只有15%用于幼虫自身的生长;每摄入419J能量,便有209.5J的能量被同化,按照最大能量传递效率20%计算,鳞翅目幼虫每同化209.5J的能量,至少需要第一营养级同化1047.5J的能量;能量随营养级的升高而逐级递减是指第二营养级的能量要少于第一营养级,并非第二营养级的每个个体的能量都要少于第一营养级的能量;生物体不能利用热能进行同化作用,因此,能量在生态系统中的流动是不可循环的。答案 C6.南方的湿地是候鸟南下过冬的重要栖息地,下列相关叙述错误的是( )。A.湿地的破坏不会影响该生态系统生物多样性的间接价值B.湿地生态系统恢复力稳定性比农田生态系统低C.湿地生态系统中存在负反馈调节D.湿地生态系统遭受污染,鱼类死亡进而加剧污染属于正反馈调节解析 第8页共8页

湿地的破坏,导致生态环境改变,进而使多种鱼类、甲壳类、贝类以及多种水鸟无法存活和繁衍,影响生态系统的稳定性;相对于湿地生态系统,农田生态系统动植物种类较少,群落的结构单一,恢复力稳定性高;湿地生态系统的捕食者数量会因被捕食者减少而下降,导致被捕食者数量上升,捕食者又因食物来源充足而大量繁殖,数量上升;生态系统受污染后,引起一系列变化如缺氧、鱼类死亡,反过来加剧污染,使生态系统远离稳态。答案 A大题限时练二、非选择题(本题包括4小题,满分41分,限时30分钟)7.(7分,6分钟)某地实施退耕还林多年后,原有耕地变为林地。科研人员对林地植被的种群密度进行了调查,发现阳坡和阴坡植被差异明显。对阳坡的物种生态位重叠(即两个物种在同一资源状态上的相遇频率,见表中数据)变化进行分析,其结果如下:种名山桃丁香油松刺槐山桃1丁香0.1241油松0.1250.8341刺槐0.1480.7610.8841(1)耕地逐渐过渡为林地的过程属于________。(2)在调查该林地山桃的种群密度时应采用________法。(3)据表中数据可知,阳坡群落物种中竞争最激烈的是________。造成阳坡和阴坡植被差异明显的主要非生物因素是________。解析 (1)耕地逐渐过渡为林地的过程中,因已具备土壤等条件,故属于次生演替。(2)调查植物的种群密度常用的方法是样方法。(3)由表可知油松和刺槐在同一资源状态上的相遇频率最大,所以两者竞争最为激烈,阳坡和阴坡非生物因素的主要差异是光照强度。答案 (1)次生演替(2)样方(3)油松和刺槐 阳光8.(8分,8分钟)某研究所对一个河流生态系统进行了几年的跟踪调查,请根据相关调查材料回答问题。(1)下图表示某种鱼迁入此生态系统后的种群数量增长率随时间的变化曲线。请分析回答问题。第8页共8页

①A、B图中能反映鱼种群数量的变化曲线是________。②这种鱼在t2时期后,种群数量不再增加,其主要原因是________和________。③在t1时该种群的年龄组成可能为________型。④若在t2时种群数量为N,为了保护这种鱼类资源不受破坏,以便持续地获得最大捕鱼量,应使这种鱼的种群数量保持在________水平,因为在此水平________________________________________________________________________。(2)如果这条河流受到轻度污染,则对此生态系统不产生明显影响,如果出现恶性污染事件,则会导致绝大多数水生动植物死亡,河流生态系统遭到严重破坏。请运用生态学原理分析其原因。________________________________________________________________________________________________________。解析 根据上图中的信息可以看出,种群的增长速率先升后降,因此种群应呈“S”型增长。由于种内斗争加剧和捕食者数量增加等因素影响,导致在t2时期后,种群数量不再增加。在t1时种群增长速率最大,其年龄组成为增长型。种群数量在N水平时,种群增长量最大(或种群的增长速率最快)。生态系统具有一定的自动调节能力。答案 (1)①B ②种内斗争加剧 捕食者数量增加 ③增长 ④N 种群增长量最大(或种群的增长速率最快)第8页共8页

(2)生态系统具有一定的自动调节能力,但这一调节能力具有一定的限度,当外来干扰超过这一限度,生态系统的相对稳定状态就遭到破坏9.(14分,8分钟)下图1为生态系统的组成成分之间的关系,图2为某生态系统的食物网情况,据图回答下列问题。据图1回答问题。(1)从营养功能的角度来填写成分:B.________、C.________。(2)B主要是指______________________________________________。(3)________和________是联系生物群落和无机环境的两大“桥梁”(填字母)。(4)最主要成分和最活跃成分分别是________、________(填字母)。据图2回答问题。(5)该生态系统共有________条食物链。(6)鹰占有________个营养级,请写出鹰为最高营养级的一条食物链。____________________________________________________________________________________________________________________________________。(7)蛇和鹰的关系是__________________________________。(8)若蛇绝种,鹰的数量可能________,原因是________________________________________________________________________________________________。(9)若植食性昆虫减少,在短期内哪种生物数量将锐减?________,理由是________________________________________________________________________________________________________________________________________。解析 第8页共8页

无机环境和生产者之间的物质联系是双向的,因此图1中A是消费者,B是分解者,C是非生物的物质和能量,D是生产者;分解者主要是指营腐生生活的细菌和真菌;生产者和分解者是联系生物群落和无机环境的两大“桥梁”,是生态系统必不可少的组成成分;生产者是生态系统的最主要成分,数量众多的消费者在生态系统中起加快能量流动和物质循环的作用,是生态系统最活跃的成分。食物链以生产者为起点,以不能再被其他生物捕食的生物为终点,图2中的植物是各条食物链的起点,共有8条食物链;在不同食物链中鹰占有4个营养级,其中鹰占最高营养级的食物链是最长的食物链;蛇和鹰存在捕食关系,都以食虫鸟为食时,二者又存在竞争关系;若蛇绝种,鹰会以老鼠、食虫鸟为食,食物链缩短,应获得的能量增多,数量增加;若植食性昆虫减少,在短期内食虫昆虫会锐减,因为其食物单一且有许多天敌。答案 (1)分解者 非生物的物质和能量(2)营腐生生活的细菌和真菌(3)D B(4)D A(5)8(6)4 植物→植食性昆虫→食虫昆虫→蛙→蛇→鹰(7)捕食和竞争(8)增多 食物链变短,鹰获得的能量增多(9)食虫昆虫 因为其食物单一且有许多天敌10.(12分,8分钟)黄河三角洲现存中国乃至世界最典型的暖温带湿地生态系统,某科研小组进行了为期一年的调研活动,请回答下列问题。(1)调查该湿地中丹顶鹤的种群密度常用________法。(2)下表是对湿地中营养级和能量流动情况的调查结果:PgPnR甲15.92.813.1乙870.7369.4501.3丙0.90.30.6丁141.061.979.1戊211.520.1191.4说明:第8页共8页

甲、乙、丙、丁表示不同的营养级,戊是分解者,Pg表示生物同化作用固定能量的总量,Pn表示生物贮存的能量。表中R表示________,第二营养级到第三营养级的能量传递效率约为________。(3)如图是该湿地生态系统的碳循环图解,图中生产者是________(用字母表示)。如果E取食A的比例由调整为,则E的量是原来的________倍(能量传递效率按10%计算,结果精确到小数点后一位)。(4)湿地生态系统能够控制洪水,调节气候,体现了生物多样性的________价值,保护其中的珍稀动物,是在________层次上保护生物多样性。解析 (1)丹顶鹤属于大型动物,调查其种群密度应采用标志重捕法较为适宜。(2)分析题表可知,Pg=Pn+R,R是生物通过呼吸散失的能量;第二营养级到第三营养级,即由丁到甲,其能量传递效率为15.9÷141.0≈11.3%。(3)根据图解可判断出A为生产者,设E调整前获得的能量为M,调整后的能量为N,则调整前需要A的能量为M÷10%+M÷10%÷10%=82M,调整后需要A的能量为N÷10%+N÷10%÷10%=55N,假定调整前后E从A获得的能量不变的情况下,则有82M=55N,即N∶M=82∶55≈1.5。(4)湿地生态系统对洪水的调节作用属于生物多样性的间接价值,保护动物是在物种层次上保护生物的多样性。答案 (1)标志重捕(2)生物通过呼吸散失的能量 11.3%(3)A 1.5(4)间接 基因和物种(答出物种即可)第8页共8页