- 12.07 MB

- 9页

- 1、本文档共5页,可阅读全部内容。

- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。

- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。

- 文档侵权举报电话:19940600175。

姓名马秀雯单位峄城城郊中学E-mailcjzhxma@163.com课时课题:第一章第三节生物学的探究方法1课时课型:新授课授课时间:2013年9月17日,星期二,第5节课教学目标:1.知识目标①分析和讨论“巴斯德实验”过程,概述科学探究的大致过程和研究方法(重、难点)。②明确“控制实验变量,设计对照实验”是实验成功的关键。2.能力目标能从观察的现象中发现问题,设计一些简单实验,培养学生思维、动手能力。3.情感、态度与价值观目标①了解科学家的工作方法和思维方法,体会科学家严谨求实的科学态度和锲而不舍、勇于探索的科学精神。②培养学生实事求是的科学态度。③有兴趣参与探究活动,愿与同伴合作。教法及学法分析:为体现学生在教学中的主体地位,促进学生知识、技能和生物科学素养的提高,确立本节应用“激趣-探究”教学模式,指导学生体会巴斯德实验的过程,总结探究实验的方法、步骤。结合自己的生活实际对相应的问题进行主动思考、小组讨论、自学教材,主动探究,最后自己得出科学的结论,学会解决问题的方法。学生对本节课“探究的基本过程”内容的学习以分析、讨论、总结、模仿为主,通过对“巴斯德实验”过程的分析、讨论,归纳总结出科学探究的一般过程。并模仿“巴斯德实验”的过程,自己设计实验,进行科学探究。“探究的常用方法”这部分知识比较简单和直接,教师无需多讲,学生通过自学即可掌握,所以放手给学生。课前准备:教师:1、搜集巴斯德的生平资料和斯巴兰让尼实验,制作多媒体课件;2、大豆种子,黄豆芽、青苗;3、喝剩的饮料(如牛奶、豆浆、果汁……)或稀饭,每小组一杯已经变酸的饮料或稀饭。学生:1、预习本节内容;2、搜集巴斯德的生平资料和斯巴兰让尼实验。

教学过程:创设情景激趣导入1.出示喝剩的饮料(如牛奶或豆浆……)提出问题:时间久了,这些东西会怎样呢?……2.实物感知:(以小组为单位分发变质的饮料或稀饭)……设疑:大家仔细观察一下面前分发的物质,发现有什么变化?你以前遇到过这种情况吗?你知道为什么会这样?如何验证你的猜想?学生根据老师提出的问题阐述自己的观点。3.讲述:食物变质是由微生物引起的,那么这些微生物是来自哪里呢?这是一个生物学问题,我们要用生物学的方法去探究。只有运用正确的生物学探究方法,才能科学地认识生命现象。这节课我们就一起来学习第三节生物学的探究方法。设计意图:以学生熟悉的生活现象,通过逐层提问,激发学生的求知欲望,为学生的探究学习做下了铺垫,又自然而然的引入课题。这样设计还可以培养学生学习本节知识的积极性。自主学习,合作探究知识点(一)探究的基本过程过渡:那么科学家是怎样进行探究的呢?19世纪中期,法国生物学家

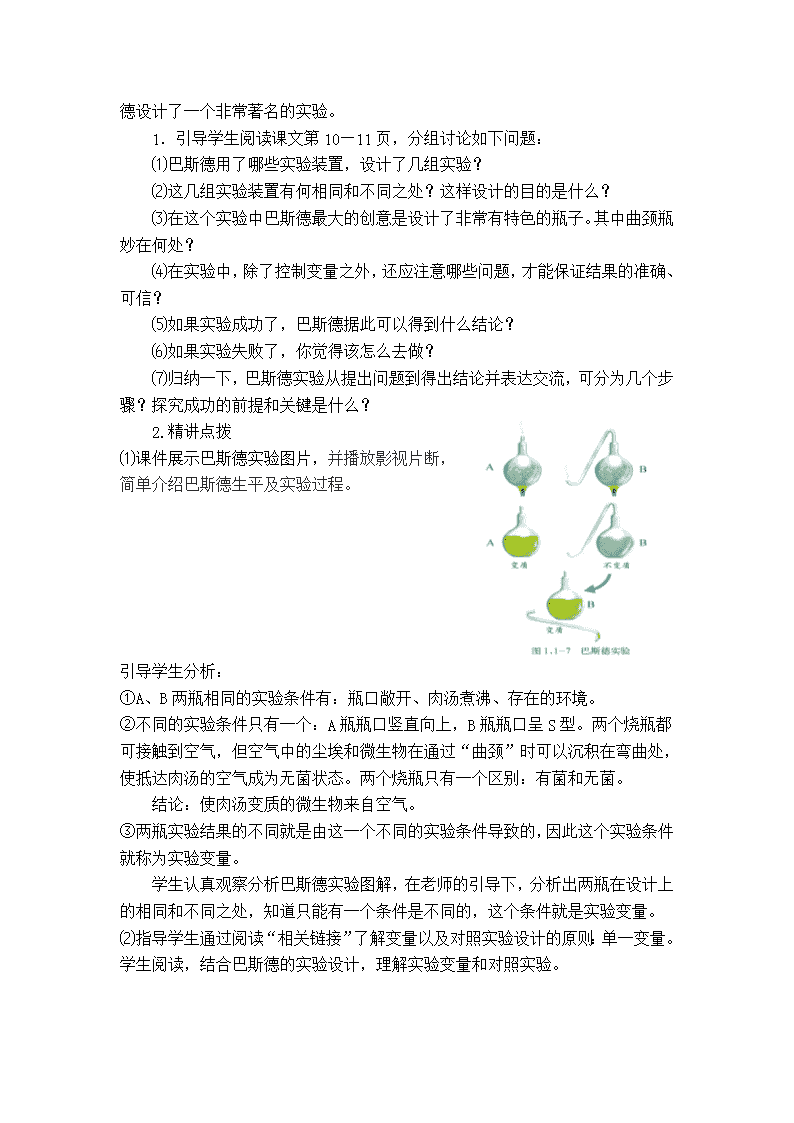

巴斯德设计了一个非常著名的实验。1.引导学生阅读课文第10—11页,分组讨论如下问题:⑴巴斯德用了哪些实验装置,设计了几组实验?⑵这几组实验装置有何相同和不同之处?这样设计的目的是什么?⑶在这个实验中巴斯德最大的创意是设计了非常有特色的瓶子。其中曲颈瓶妙在何处?⑷在实验中,除了控制变量之外,还应注意哪些问题,才能保证结果的准确、可信?⑸如果实验成功了,巴斯德据此可以得到什么结论?⑹如果实验失败了,你觉得该怎么去做?⑺归纳一下,巴斯德实验从提出问题到得出结论并表达交流,可分为几个步骤?探究成功的前提和关键是什么?2.精讲点拨⑴课件展示巴斯德实验图片,并播放影视片断,简单介绍巴斯德生平及实验过程。引导学生分析:①A、B两瓶相同的实验条件有:瓶口敞开、肉汤煮沸、存在的环境。②不同的实验条件只有一个:A瓶瓶口竖直向上,B瓶瓶口呈S型。两个烧瓶都可接触到空气,但空气中的尘埃和微生物在通过“曲颈”时可以沉积在弯曲处,使抵达肉汤的空气成为无菌状态。两个烧瓶只有一个区别:有菌和无菌。结论:使肉汤变质的微生物来自空气。③两瓶实验结果的不同就是由这一个不同的实验条件导致的,因此这个实验条件就称为实验变量。学生认真观察分析巴斯德实验图解,在老师的引导下,分析出两瓶在设计上的相同和不同之处,知道只能有一个条件是不同的,这个条件就是实验变量。⑵指导学生通过阅读“相关链接”了解变量以及对照实验设计的原则:单一变量。学生阅读,结合巴斯德的实验设计,理解实验变量和对照实验。

设计意图:学生通过自学对巴斯德实验设计的思路有了感性的认识的基础上,老师稍加点拨,即可让学生学会如何分析实验条件的相同和不同之处,从而明确单一实验变量导致了实验结果的不同。“授人以鱼不如授人以渔”,此处更重要的是让学生学会分析的方法,从而提升学生分析问题、解决问题的能力。⑶巩固练习:(1)下列可以构成实验变量的是:()A.有关和无光B.有风和无光C.高温和干燥D.黑暗和寒冷(2)在设计探究光照对蟑螂生活的影响的实验时,除了哪一条件外,其他条件的选择都应相同?()A.温度B.湿度C.食物D.光照设计意图:及时巩固难点,加深学生对实验变量和对照实验的理解。过渡:18世纪时,意大利生物学家斯巴兰让尼也做过研究微生物来源的实验,为什么他没有得出正确的结论呢?⑷课件出示斯巴兰让尼与巴斯德实验设计的对比,引导学生分析斯巴兰让尼实验的不足之处:讲述:斯巴兰让尼的实验设计尽管不够严谨,但却为巴斯德实验设计的改进提供了前提。巴斯德的成功之处,在于他设计了曲颈瓶,改进了实验器具,以巧妙的探究方法证明了自己的假设。从中我们可以看出探究过程往往不是一次就能完成的,科学家需要反复探索,不断改进探究方法,最终才能证明自己的假设是否成立。设计意图:通过比较两个实验设计,发现斯巴兰让尼实验的不足之处是没有设计对照实验,从而认识到设计对照实验在科学探究中的重要性。⑸总结回顾巴斯德实验的整个过程:(1)巴斯德遇到的是什么问题(提出问题)?(2)巴斯德的观点是什么(作出假设)?

(3)实验前巴斯德做了什么准备(制定计划)?紧接着实施计划、得出结论、表达交流。重点在于:①提出的问题要有研究价值,假设要符合科学事实,制定恰当的探究计划是成功的关键。探究计划包括方法和步骤,以及所需要的材料器具等。②在探究活动中注重控制实验变量,设计对照实验。并讲解什么是变量(一般研究什么问题就将什么作为变量),根据变量设计对照实验。(除了变量不同外其余条件都相同)③最后强调指出,探究过程不是一触而就的,需要人们反复探索,不断改进。3,课件展示板书科学探究的六大环节:提出问题→作出假设→制定计划→实施计划→得出结论→表达交流知识点(二)探究的常用方法过渡:生物学中科学探究的方法很多,除了实验以外还有哪些方法?1.引导学生阅读第12页常用的探究方法,并举例说明。学生依据教材,小组交流讨论,举例说明。 2.出示填空:辨析可采用的方法:(1)要了解我们校园里生物的种类,应采用法。(2)要了解马和驴在外形上的相同或不同之处,应采用法。(3)要了解鱼的尾鳍在游泳中的作用,如果单凭观察难以得出结论,可采用法。(3)要了解家鸽一天内体温的变化,应采用_______法。学生根据生活经验分析讨论、并说出:分别采用的是调查法、观察法、实验法、测量法。设计意图:从学生的生活实际入手,贴近学生已有的知识经验。让学生明白生物就在大家身边,探究生物学的方法也是来自于生活。通过辨析题目,了解几种常用方法的实际应用。

3.小结:在生物学的探究过程中可采用的方法很多,如调查法、观察法、测量法、实验法等等。在实际工作中,我们采取的方法不是一种,往往需要多种探究方法并用。知识整合迁移应用1、现在请同学们帮助老师解决一个问题:小明同学非常喜欢观察、思考生物现象。雨后的一天下午,他仔细的观察地上的蚯蚓,想到了一个问题:蚯蚓生活在地下的土中,它们到底喜欢明亮还是喜欢黑暗?你能根据小明的问题,提出自己的假设并设计一个探究活动吗?提出问题:__________________做出假设:__________________制定计划:__________________实施计划:__________________得出结论:__________________表达交流:__________________2、在生活中我们会经常遇到一些问题需要你去探究。现在老师手中有一些大豆的种子,种子的萌发需要什么条件呢?水、空气、土壤等。那它需要阳光么?我们如何去验证?实物展示:黄豆芽与青苗,提示:这两种蔬菜分别是在什么环境下长成的?引导学生做出正确的假设。学生尝试按照探究的一般步骤,分别提出问题、作出假设、制定计划。制定计划时重点在于学生能否找到实验变量,并根据实验变量设计一个对照实验。设计意图:学以致用是激发学生学习兴趣的一种方法,通过这一环节,让学生在探究中发现新的问题,引发新的思考,从而学会在新知中迁移,在迁移中应用,在应用中发现,在发现中思考。树立他们探索生物学的远大志向。课堂小结盘点收获本节课同学们的表现都非常出色,也基本上完成了我们的学习目标。大家来反思一下:本节课你有哪些收获?还有哪些疑惑?学生自主回顾本节所学所得。

设计意图:引导学生从知识、方法等方面谈自己本节课的收获,让学生在求知中体验,在体验中求知,从中感受到成功的乐趣。达标检测A类1.探究的基本过程科学探究的基本过程大致包括六个环节,即:提出问题、▁▁▁、▁▁▁、▁▁▁、▁▁▁、表达交流等。其中,探究成功的前提是能够提出有研究价值的▁▁▁,并作出符合科学事实的▁▁▁;探究成功的关键是制定出恰当的科学研究▁▁▁。2.探究的常用方法:生物学探究过程中,常常采用的方法主要有:▁▁▁▁▁、▁▁▁▁、▁▁▁▁、▁▁▁▁▁等。B类1.在设计探究实验时,下列不能作为一组对照实验的是()。A.有光、无光B.有光、无水C.干燥、湿润D.有空气、无空气2.在科学探究过程中,如果遇到障碍不能证明自己的假设是否成立,应采取相应措施,下列有关叙述中不可行的是()。A.重新进行假设B.研究制定科学的探究计划C.改变探究方法D。改进实验条件、器具或材料3.在巴斯德实验中,曲颈瓶的作用是()。A.多装肉汤B.让空气进入瓶内而把微生物挡在肉汤之外C.便于手持D.曲颈瓶有自洁作用4.如果要设计“探究光对蟑螂生活的影响”实验,你认为除了下列哪项,其他条件的选择都应相同?()A.温度B.湿度C.食物D.光照5.某生物研究小组的同学要为环保部门提供当地的有关环境污染报告,他们应采取下列哪种方法来了解当地的环保质量情况?()A.观察法B.调查法C.实验法D.模拟法C类1.读下面的资料,选择正确的答案:(甲)晓敏发现池水中有小白点在浮动,仔细看很久,(乙)心想这是生物吗?(丙)于是取一滴池水,做成玻片标本,用显微镜观看,(丁)原来是草履虫。(1)以科学方法解决问题时,第一步是()。A.假设B.推论C.实验D.观察(2)以上叙述中,属于“提出问题”的是()。

A.甲B.乙C.丙D.丁(3)科学家为证实自己所提出的假设,常以什么为重要的支持依据()。A.观察B.假设C.实验D.推论2.为了探究废电池对水体的污染,某同学设计了以下实验步骤:(1)将一节5号电池破碎,浸泡在1000毫升的清水中2—3天;(2)在四只鱼缸上分别贴上标签A、B、C、D;(3)在4只鱼缸中分别放入等量的清洁无污染的河水;(4)在4只鱼缸中分别加入50毫升、100毫升、200毫升、400毫升电池浸出液;(5)向各鱼缸中分别放入三条金鱼,定时喂养同种饲料,观察并记录情况。结果见下表:ABCD所加浸出液体积50100200400金鱼成活天数151271该同学提出的假设是。该实验第五步中,放入鱼缸的金鱼必须是。通过实验,该同学得出的结论是。实验时是否需要设置对照组?。该如何设置?。板书设计:第三节生物学的探究方法

教学反思:本节课的课堂教学注重了学生主体地位的体现,学生在课上能够进行自主阅读、独立思考、合作探究等活动,基本上完成了课前老师设定的三位教学目标。当然,在这节课的教学中也存在一些不足之处。由于学生对科学探究是第一次接触,所以课堂的推进过程偶尔感觉有些发涩,我想这种现象不是偶然的,要想让学生系统而条理的运用多种研究方法,调动各种思维形式,使探究成为一种学习中的习惯、思维途径,需要在以后的学习中潜移默化的浸透和完善。由于学生对斯巴兰让尼之前关于微生物的来源,即“自然发生说”不太了解,而课堂上又没有足够的时间再向学生介绍,所以导致学生对整个的探究历程不是很清晰。在以后的教学中可以让学生在课前搜集一些有关的资料,以弥补这个缺憾。