- 1.71 MB

- 456页

- 1、本文档共5页,可阅读全部内容。

- 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。

- 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。

- 文档侵权举报电话:19940600175。

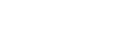

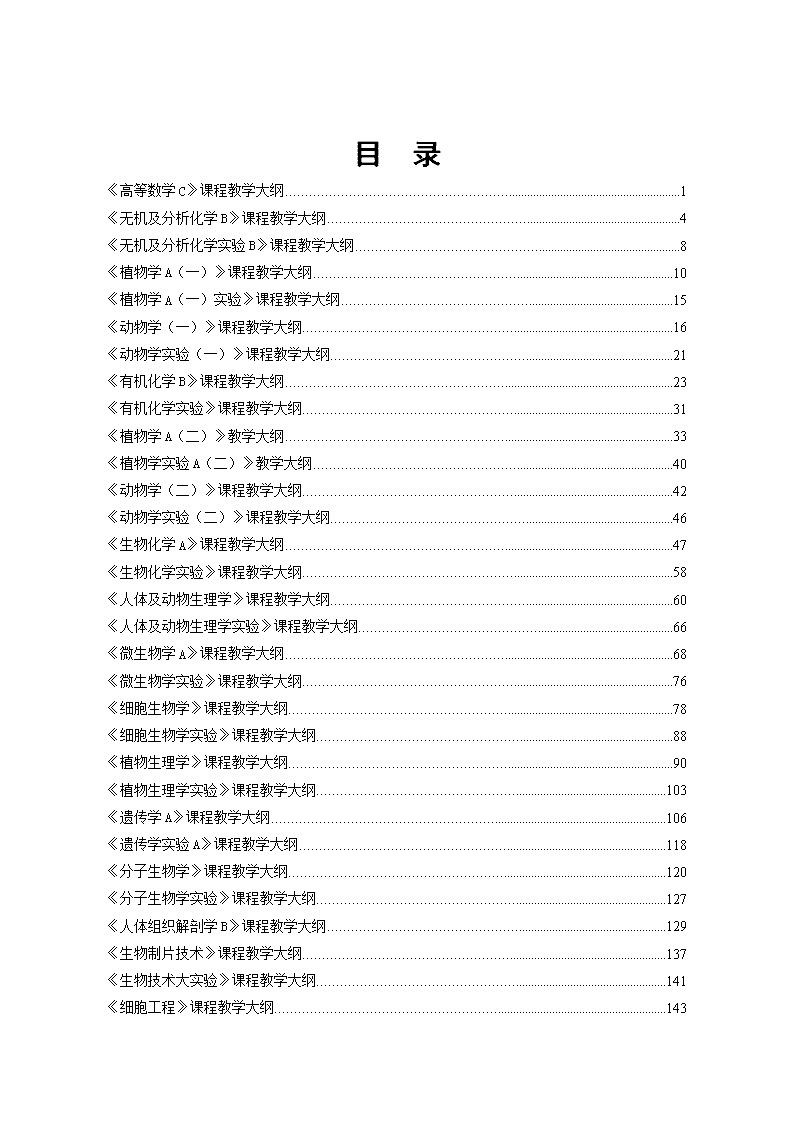

目录《高等数学C》课程教学大纲1《无机及分析化学B》课程教学大纲4《无机及分析化学实验B》课程教学大纲8《植物学A(一)》课程教学大纲10《植物学A(一)实验》课程教学大纲15《动物学(一)》课程教学大纲16《动物学实验(一)》课程教学大纲21《有机化学B》课程教学大纲23《有机化学实验》课程教学大纲31《植物学A(二)》教学大纲33《植物学实验A(二)》教学大纲40《动物学(二)》课程教学大纲42《动物学实验(二)》课程教学大纲46《生物化学A》课程教学大纲47《生物化学实验》课程教学大纲58《人体及动物生理学》课程教学大纲60《人体及动物生理学实验》课程教学大纲66《微生物学A》课程教学大纲68《微生物学实验》课程教学大纲76《细胞生物学》课程教学大纲78《细胞生物学实验》课程教学大纲88《植物生理学》课程教学大纲90《植物生理学实验》课程教学大纲103《遗传学A》课程教学大纲106《遗传学实验A》课程教学大纲118《分子生物学》课程教学大纲120《分子生物学实验》课程教学大纲127《人体组织解剖学B》课程教学大纲129《生物制片技术》课程教学大纲137《生物技术大实验》课程教学大纲141《细胞工程》课程教学大纲143

《微生物工程》课程教学大纲149《植物组织培养技术》教学大纲155《生物统计学》课程教学大纲159《基因工程》课程教学大纲167《生态学》课程教学大纲175《专业英语A》课程教学大纲182《生化实验方法与技术》课程教学大纲185《免疫学》课程教学大纲196《药用植物学A》教学大纲205《药物化学》教学大纲214《生物制药工艺学》课程教学大纲232《生物药物分析》课程教学大纲241《发酵工程》课程教学大纲253《生物统计学》课程教学大纲259《基因工程》课程教学大纲266《专业英语A》课程教学大纲274《基因工程制药技术》课程教学大纲277《生化实验方法与技术》课程教学大纲282《资源植物学》课程教学大纲293《发育生物学》课程教学大纲297《花卉学专题》课程教学大纲304《植物学基本实验技术》教学大纲311《动物学基本实验技术》课程教学大纲313《人类常见病发病机理与预防》课程教学大纲315《插花艺术A》课程教学大纲327《蔬菜学专题》课程教学大纲331《专业前沿系列专题课程(一)》教学大纲336《专业前沿系列专题课程(二)》教学大纲340《园林植物学A》课程教学大纲342《农业生物技术》课程教学大纲351《环境保护概论》课程教学大纲361《植物发育生物学》教学大纲367《园艺植物种植资源学》课程教学大纲372

《药理学》课程教学大纲376《药剂学》课程教学大纲385《农业生态学》课程教学大纲390《生物工程下游技术》课程教学大纲401《文献检索与论文写作》课程教学大纲408《细胞生物学专题》课程教学大纲414《分子生物学专题》课程教学大纲416《食品微生物学》课程教学大纲419《生物信息学》课程教学大纲423《植物生理学专题》课程教学大纲427《无土栽培原理与技术》课程教学大纲430《工厂化育苗》课程教学大纲435《果树学专题》课程教学大纲439《植物学野外实习》课程教学大纲444《动物学野外实习》课程教学大纲445《微生物工程实践》课程教学大纲448《毕业实习B》课程教学大纲450《毕业设计(论文)B》课程教学大纲451

《高等数学C》课程教学大纲课程编号:0512514课程总学时/学分:60/3.5(其中理论60学时,实验0学时)课程类别:学科基础与专业必修课一、教学目的和任务《高等数学C》是部分理工类专业的一门必修基础理论课,是深入学习专业课程的必备基础。本课程主要包括一元微分学及积分学的内容。通过本门课程的学习,为学生学习后继课程提供必不可少的数学知识、为解决实际问题提供有力的工具和有效的方法;同时可以培养学生的抽象概括能力、逻辑思维能力和综合运用所学知识分析问题、解决问题的能力。二、教学基本要求通过本课程的教学,应使学生深刻理解基本概念,以及它们之间的联系;正确理解并掌握基本定理的条件、结论;熟练掌握各种基本计算方法;能够对简单的实际问题建立数学模型,并会求解。教学中要注重介绍概念产生的背景,注重数学思想的理解,充分利用多媒体教学手段使抽象的数学概念及理论直观易懂。注重基础教学,使学生打下扎实的数学基础,以利于后续课程的学习及将来的深造提高。三、教学内容及学时分配第一章函数与极限(14学时)教学要求:1.理解函数的概念,掌握函数的表示方法;2.了解函数的奇偶性、单调性、周期性和有界性;3.理解复合函数及分段函数的概念,了解反函数及隐函数的概念;4.掌握基本初等函数的性质及其图形;5.会建立简单应用问题的函数关系式;6.理解极限概念,理解函数左、右极限的概念,以及极限存在与左、右极限之间的关系;7.掌握极限的性质及四则运算法则;8.掌握极限存在的两个准则,并会利用它们去求极限,掌握利用两个重要极限求极限的方法;9.理解无穷小、无穷大的概念,掌握无穷小的比较方法;10.理解函数连续性的概念(含左、右连续),会判断函数间断点的类型;452

11.了解函数连续的性质和初等函数的连续性,了解闭区间上连续函数的性质(有界性、最大值和最小值定理、介值定理)。教学重点:数列及函数极限的计算;两个重要极限;等价无穷小;函数的连续和间断。教学难点:极限的定义及计算。第二章导数与微分(12学时)教学要求:1.理解导数的概念及导数的几何意义,会求平面曲线的切线方程和法线方程。了解导数的物理意义,会用导数描述一些物理量。理解函数的可导性与连续性之间的关系;2.掌握导数的四则运算法则和复合函数的求导法则,会求反函数的导数,掌握基本初等函数的求导公式;3.了解高阶导数的概念,会求简单函数的n阶导数;4.会求隐函数和由参数方程所确定的函数的一、二阶导数;5.理解微分的概念,了解导数与微分的关系。了解微分的四则运算法则和一阶微分形式的不变性。会求函数的微分,了解微分的在近似计算中的应用。教学重点:导数概念及几何意义;导数的四则运算法则和复合函数求导法则;参数方程和隐函数的求导法则;高阶导数。教学难点:隐函数求导;隐函数和参数方程确定的函数的二阶导数。第三章中值定理与导数的应用(12学时)教学要求:1.理解并会用罗尔定理、拉格朗日中值定理和泰勒公式;2.了解并会用柯西中值定理;3.掌握用洛必达法则求未定式极限的方法;4.理解函数的极值概念,掌握用导数判断函数的单调性和求极值的方法,掌握函数最大值和最小值的求法及其简单应用;5.会用导数判断函数图形的凹凸性和拐点,会求函数图形的水平、铅直渐近线,会描绘函数的图形。教学重点:洛必达法则;函数的单调性和极值;函数图形的凹凸性和拐点。教学难点:452

洛必达法则求未定式的极限;函数图形的凹凸性和拐点。第四章不定积分(8学时)教学要求:1.理解原函数概念,理解不定积分的概念;2.掌握不定积分的基本公式,掌握不定积分的性质及换元积分法和分部积分法;3.会使用积分表查积分。教学重点:不定积分的基本公式以及不定积分的换元积分法和分部积分法。教学难点:不定积分的计算。第五章定积分(14学时)教学要求:1.理解定积分的概念;2.掌握定积分的性质;3.理解变上限定积分是其上限的函数及其求导定理,掌握牛顿――莱布尼兹公式;4.掌握定积分的换元积分法及分部积分法;5.掌握用定积分表达和计算一些几何量与物理量(平面图形的面积、旋转体的体积、平行截面面积为已知的立体的体积、变力沿直线作功、引力、压力及函数的平均值等);6.了解广义积分的概念并会计算简单的广义积分。教学重点:定积分的概念和性质;变上限定积分函数的求导定理;牛顿莱布尼兹公式;定积分的换元积分法和分部积分法;定积分的几何应用。教学难点:变上限定积分函数求导定理;牛顿莱布尼兹公式;定积分的计算。四、推荐教材及参考书目[1]盛祥耀.《高等数学》(第四版,上册)高等教育出版社,2012[2]同济大学应用数学系.《高等数学》(本科少学时用,上册),高等教育出版社,2002[3]同济大学应用数学系.《高等数学》(第五版,上册),高等教育出版社,2002[4]李心灿.《高等数学应用205例》,高等教育出版社,1997452

[5]陈兰祥.《高等数学典型题精解》,学苑出版社,2001[6]同济大学应用数学系.《高等数学习题集》,高等教育出版社,1996《无机及分析化学B》课程教学大纲课程编号:0712503课程总学时/学分:45/2.5(其中理论45学时,实验0学时)课程类别:学科基础与专业必修课一、教学目的和任务该课程综合了以往的无机化学、分析化学两门基础化学课程的内容,无机及分析化学是阐述化学变化和分析测试基本原理的基础学科。本课程是生物与农业工程学院相关本专科专业的大一新生必修基础课。通过对本课程的学习与实践,使学生掌握物质结构基础理论、化学反应基本原理、元素化学知识、分析测试的基本原理与方法,培养学生的科学态度和创新能力,为学生进一步学习后续课程打下基础。二、教学基本要求掌握溶液与胶体、化学热力学、化学平衡、化学动力学的基本理论,理解化学反应的基本原理。掌握原子结构、分子结构基本理论,理解物质结构与物质性质的关系。了解s区元素、p区元素、d区元素、f区元素中一些重要生命元素。掌握溶液中的四大平衡规律,掌握以四大平衡为基础的化学分析的基本原理和方法。了解配位化学、电化学、生命元素化学的基础知识。教材编选强调课程内容在生物与农业工程相关专业中的应用,培养学生科学的思维方法。培养和训练学生的科学思维方法,培养学生对理论问题的分析和计算能力。本课程是生物类各专业学习其它专业基础课和专业课的基础。与本课程平行开设的是《无机及分析化学实验》课程。三、教学内容及学时分配绪论(2学时)教学要求:了解化学发展简介;化学的地位和作用;无机及分析化学的主要内容;化学的发展趋势和前沿领域;本课程的学习方法教学重点:化学的地位和作用;本课程的学习方法。教学难点:452

无机与分析化学课程的教与学的特殊方法。第一章溶液与胶体(2学时)教学要求:了解分散系;溶液的浓度;稀溶液的依数性。教学重点:稀溶液的依数性。教学难点:蒸汽压;渗透压。第二章化学反应的能量和方向(6学时)教学要求:理解系统和环境;状态与状态函数;广度性质和强度性质;过程与途径;热和功;热力学能;热力学第一定律;定容热效应;定压热效应;焓和焓变;热化学方程式;Hess定律;自发过程;混乱度;熵及其统计意义;热力学第三定律;标准熵;自由能;热力学第二定律;标准生成自由能;Gibbs-Helmholtz方程;标准生成自由能。教学重点:状态函数的性质;焓和焓变;自由能和自由能变;反应热和自由能变的含义及其计算;自发性判据。教学难点:焓、熵、自由能的概念;利用吉布斯自由能判断过程的自发性。第三章化学反应的速率和限度(3学时)教学要求:化学反应速率的定义及其表示方法;反应速率理论;影响化学反应速率的因素;化学平衡及特征;标准平衡常数;化学平衡的计算;标准平衡常数与标准自由能变的关系;化学反应等温方程;根据反应熵和标准平衡常数判断反应自发方向;浓度、压力和温度对化学平衡的移动的影响。教学重点:化学反应速率的表示方法及影响因素;标准平衡常数;标准自由能变与标准平衡常数的关系;化学平衡的计算。教学难点:反应速率理论;化学反应等温方程的应用。第四章物质结构简介(4学时)教学要求:452

氢原子光谱;玻尔理论;波粒二象性;不确定原理;Schrodinger方程;波函数和原子轨道;概率密度和电子云;四个量子数;屏蔽效应与钻穿效应;核外电子排布规律;能级交错;周期系;原子半径;电离能;电子亲和能;电负性;元素基本性质的周期性变化规律;离子键;离子化合物的特征;共价键;价键理论;σ键和π键;共价键的特性;键的极性和分子的极性;杂化转道;杂化方式与分子空间构型;分子间力;氢键;晶体的特点;晶体的类型。教学重点:四个量子数;核外电子的排布;元素性质变化的周期性;价键理论;杂化轨道理论及其应用;分子间作用力和氢键。教学难点:核外电子运动状态的描述;电子排布的特例;杂化轨道理论和分子空间构型。第五章重要生命元素(2学时)教学要求:了解必需元素、有毒元素、有益元素、不确定元素;s区元素(H、Na、K、Mg、Ca)、p区元素(B、Al、碳族元素、氧族元素、卤族)、d区元素(铜、锌族、钒、铬、锰、铁、钴、镍)、f区元素教学重点:s区元素(H、Na、K、Mg、Ca)、p区元素(B、Al、碳族元素、氧族元素、卤族)、d区元素(铜、锌族、钒、铬、锰、铁、钴、镍)教学难点:元素重要化合物性质应用。第六章分析化学概论(4学时)教学要求:了解分析化学的任务和作用;分析方法的分类;定量分析的一般程序;试样的采取、制备和分解;定量分析结果的表示;活度、活度系数的概念;误差的表示方法;误差的来源和减免方法;准确度和精密度的关系;有效数字及其运算规则;分析数据的处理;滴定分析基本概念与方法;滴定分析对化学反应的要求与滴定方式;标准溶液和基准物质;滴定反应中物质量之间的关系;滴定度;计算示例。教学重点:误差的基本概念及减免方法;有效数字在分析实践中的运用;标准溶液的表示方法及配制、标定方法;滴定分析计算。教学难点:分析数据的处理和有效数字的计算;滴定度的计算。第七章酸碱平衡和酸碱滴定法(4学时)452

教学要求:理解酸碱质子理论;影响酸碱平衡的因素;分布系数δ的计算;质子条件式与酸碱水溶液pH值的计算;缓冲溶液的缓冲原理及pH计算;酸碱指示剂的变色原理及使用酸碱指示剂应注意的问题;强碱滴定强酸;强碱(酸)滴定一元弱酸(碱);多元酸(碱)的滴定;混合酸(碱)的滴定;酸碱滴定的应用和计算;非水滴定。教学重点:电离平衡原理;酸碱质子理论;质子条件式;水溶液中pH值的计算;酸碱指示剂的变色原理和选择;滴定曲线;一元强酸碱的滴定和多元酸(碱)分步滴定。教学难点:质子条件;各类溶液体系pH值的计算。第八章沉淀平衡和沉淀滴定法(6学时)教学要求:掌握溶度积常数;溶度积和溶解度;沉淀的生成与溶解;影响沉淀溶解度的因素;沉淀滴定法;重量分析法的分类和特点;重量分析一般程序;对沉淀和称量形式的要求;影响沉淀纯度的因素;沉淀的形成与沉淀条件;沉淀的过滤、洗涤、烘干或灼烧;重量分析法的计算和应用示例。教学重点:溶度积常数的意义;溶度积规则;沉淀滴定法。教学难点:溶度积规则;分步沉淀;沉淀溶解度的计算。第九章配位化合物与配位滴定法(6学时)教学要求:了解配位化合物组成和命名;配位化合物的价键理论;配位平衡;配位平衡的影响因素;配位滴定对反应的要求;EDTA的性质及配位滴定;滴定曲线;金属离子指示剂及其工作原理;提高配位滴定选择性的方法;配位滴定的方式和应用示例。教学重点:配合物的命名和基本特点;配位平衡,酸效应、酸效应系数和酸效应曲线;条件稳定常数;EDTA滴定法的基本原理。教学难点:价键理论中内、外轨及高、低自旋等概念;配位平衡中的有关计算;酸效应曲线及其应用。第十章氧化还原反应和氧化还原滴定法(6学时)452

教学要求:掌握氧化还原反应的基本概念;氧化还原反应方程式的配平;原电池与电极电位;电极电位应用;元素电位图及其应用;氧化还原滴定法;氧化还原滴定法的应用;高锰酸钾法;重铬酸钾法;碘量法。教学重点:电极电势的应用;Nernst方程的应用;高锰酸钾法、碘量法和重铬酸钾法。教学难点:Nernst方程的应用;电势图及其应用;氧化还原滴定曲线;碘量法。四、推荐教材及参考书目[1]傅洵,许泳吉,解从霞.《基础化学教程》.科学出版社,2007年[2]呼世斌,黄蔷蕾.《无机及分析化学》.高等教育出版社,2005年[3]北京师范大学等校合编.《无机化学》.高等教育出版社,2002[4]吉林大学等校合编.《无机化学》.高等教育出版社,2010《无机及分析化学实验B》课程教学大纲课程编号:0702503课程总学时/学分:28/1.5(其中理论0学时,实验28学时)课程类别:学科基础与专业必修课一、教学目的和任务无机及分析化学实验是生物学专业必修的基础课程,是配合无机及分析化学课堂教学的一门独立的实践性实验教学课程,实验内容具有科学性、启发性、思考性,能调动学生勤于动手,积极思维,扩大知识面的兴趣。使学生学会归纳总结,举一反三,并具备一定组织实验进行科学研究的能力。教材还应适当与生产实际相联系,培养学生科学的思维方法,严谨求实的实验态度,良好的实验素质和工作作风。二、教学基本要求(1)熟悉并正确使用各类相关化学仪器;掌握无机化合物一般制备、分离、提纯及定性和定量的方法原理;加深无机及分析化学基本理论、基础知识的地理解和掌握,为提高解决实际问题的能力打好基础。452

(2)掌握无机及分析化学实验的基本操作、基本技术和基本技能。培养学生独立完成实验和分析、归纳、处理实验结果的能力。三、教学内容及学时分配[实验一]粗食盐的提纯[实验要求]熟练掌握加热、常压过滤、试剂取用、试管操作和台秤使用。初步掌握减压过滤、离心分离、分析天平和结晶。[实验学时]4学时[实验二]硫酸亚铁铵的制备[实验要求]熟练掌握试剂取用、加热、过滤。初步训练水浴加热、设计实验的能力。[实验学时]4学时[实验三]微波辐射合成磷酸锌[实验要求]掌握无机物制备与分离技术中浸取、洗涤、分离等基本操作;了解微波合成的原理和方法。[实验学时]4学时[实验四]水溶液中的解离平衡[实验要求]进一步了解电解质电离的特点,巩固pH值的概念。掌握酸碱指示剂和pH试纸的使用。了解影响平衡移动的因素。学习巩固缓冲溶液的配制并实验其性质,观察盐类的水解作用了解影响水解的因素。掌握沉淀平衡、同离子效应,实验沉淀的溶解和沉淀的转化。[实验学时]4学时[实验五]滴定分析基本操作练习[实验要求]掌握滴定分析常用仪器的准备及使用方法;初步掌握滴定分析基本操作;初步学会甲基橙、酚酞指示剂终点的确定。[实验学时]4学时[实验六]食醋中总酸量的测定[实验要求]学会强碱滴定弱酸测定食醋中总酸量的方法;熟悉移液管和容量瓶的使。[实验学时]4学时[实验七]自来水的总硬度的测定[实验要求]掌握EDTA法测定水的总硬度的原理和方法;掌握EDTA标准溶液的配制和标定方法。[实验学时]4学时452

每学期从以上实验内容选择28学时,还应根据学科的发展结合科研情况增加新的实验项目。四、推荐教材及参考书目[1]山东大学,山东师范大学等高校合编.《基础化学实验I-无机及分析化学》.化学工业出版社,2004[2]南京大学编写组.《无机及分析化学实验》(第四版).高等教育出版社,2006年[3]王术皓.《分析化学实验》(第二版).中国海洋大学出版社,2013年[4]范玉华.《无机及分析化学实验》(修订版).中国海洋大学出版社,2013《植物学A(一)》课程教学大纲课程编号:0812057课程总学时/学分:30/2(其中理论30学时,实验0学时)课程类别:学科基础与专业必修课一、教学目的和任务植物学是高等院校生物专业的一门基础课程。开设此课程的目的是使学生掌握该课程的基本知识,为学好后续课程及其他相关的选修课程打下基础。通过本课程教学使学生系统掌握种子植物的形态结构、生长发育和生殖的规律。掌握植物体整体与局部的协调性、结构与功能的统一性。二、本课程的教学要求本课程对种子植物进行较深刻、系统地学习和分析,融合讲授、提问等教学方法,同时结合多媒体课件等多种教学手段,启发学生并加深对课程内容的理解、巩固。本课程采用高等教育出版社出版的《植物学》(陆时万、吴国芳等主编)为教材。旨在培养学生掌握基础理论、基础知识、基本技能同时兼顾学生的动手能力,并注重充分调动学生的积极性、主观能动性,开发学生的潜能。三、教学内容及学时分配绪论(2学时)一、植物界二、植物学的内容和学习方法452

三、学习植物学的目的和要求教学要求:了解植物学的研究对象和发展简史;明确学习本课程的基本要求和方法;了解植物界的划分、植物的类型和分布及植物在自然界中的作用。教学重点:1.生物界的划分、植物的类型与分布及植物在自然界中的意义。2.植物学的内容及学习方法。3.学习植物学的目的与方法。教学难点:1.植物的类型与分布。2.植物学的研究内容。第一章植物组织和细胞(4学时)第一节植物细胞的形态结构一、细胞是构成植物体的基本单位二、植物细胞的形状和大小三、植物细胞的结构四、原核细胞和真核细胞第二节植物细胞的繁殖一、有丝分裂二、无丝分裂三、减数分裂第三节植物细胞的生长和分化一、植物细胞的生长二、植物细胞的分化第四节植物组织和组织系统一、植物组织的类型二、组织系统教学要求:掌握植物细胞的结构、功能,理解细胞是构成生物体结构和功能的基本单位;掌握各类组织的结构特征及生理功能,初步建立植物器官的概念。教学重点:1.植物细胞的形态结构及繁殖。2.植物的组织与组织系统。教学难点:452

1.植物细胞的形态结构特点。2.植物组织的类型及特点。第二章种子和幼苗(2课时)第一节种子的结构和类型一、种子的结构二、种子的类型第二节种子的萌发和幼苗的形成一、种子的休眠和种子的寿命二、种子萌发的外界条件三、种子萌发成幼苗的过程四、幼苗的类型教学要求:掌握种子的基本构造,区别幼苗类型,明确营养体各部分的来源。教学重点:1.种子的结构和类型2.种子的萌发及幼苗的类型。教学难点:1.种子的结构与幼苗的类型。第三章种子植物的营养器官(13课时)第一节根一、根的生理功能和经济利用二、根和根系的类型三、根的发育四、根的初生结构五、侧根的形成六、根的次生生长和次生结构七、根瘤和菌根第二节茎一、茎的生理功能和经济利用二、茎的形态三、茎的发育四、茎的初生结构五、茎的次生生长和次生结构第三节叶452

一、叶的生理功能和经济利用二、叶的形态三、叶的发育四、叶的结构五、叶的生态类型六、落叶和离层第四节营养器官间的相互关系一、营养器官间维管组织的联系二、营养器官在植物生长中的相互作用第五节营养器官的变态一、根的变态二、茎的变态三、叶的变态教学要求:掌握根、茎、叶的形态结构及发育过程,了解根、茎、叶的形态结构与生理功能之间的辨证关系,识别各种变态的营养器官;掌握植物体各营养器官在结构和功能上的联系。教学重点:1.根、茎、叶的结构及发育过程。2.根、茎、叶的变态器官类型及特点。3.根、茎、叶营养器官的相互联系。教学难点:1.根、茎、叶的初生生长与初生结构。2.根、茎的次生生长与次生结构。第四章种子植物的繁殖器官(9课时)第一节植物的繁殖一、繁殖的概念二、被子植物的营养繁殖和有性生殖第二节花一、花的概念和花的组成二、禾本科植物的花三、花程式和花图式四、花序第三节花药的发育和花粉粒的形成452

一、花药的发育二、小孢子的形成三、花粉粒的发育和形态结构四、花粉败育和雄性不育第四节胚珠的发育和胚囊的形成一、胚珠的发育二、胚囊的发育和结构第五节开花、传粉和受精一、开花二、传粉三、受精第六节种子和果实一、种子的形成二、果实的形成和类型第七节被子植物的生活史教学要求:掌握被子植物花的形态结构、发育及生殖过程;了解被子植物胚的发育及种子和果实的形成过程;掌握各种果实的特征。教学重点:1.花的概念及组成、花程式、花图式、花序。2.花药的发育及花粉粒的形成。3.胚珠的发育及胚囊的形成。4.种子的形成及果实的类型及特点教学难点:1.花药的发育及结构。2.胚珠的发育及胚囊的形成。四、推荐教材及参考书目[1]陆时万等.《植物学》.高等教育出版社,1991[2]李正理.《植物学解剖学》.高等教育出版社,1987[3]高信曾.《植物学》(形态解剖).高等教育出版社,1987452

《植物学A(一)实验》课程教学大纲课程编号:0802001课程总学时/学分:18/1(其中理论0学时,实验18学时)课程类别:学科基础与专业必修课一、本课程的目的、任务植物学实验课是一门基础学科,通过实验使学生掌握各主要植物类群的形态结构。培养学生的动手能力、观察能力、使用显微镜的能力以及分析问题和解决问题的能力。为进一步做好细胞学、微生物学、遗传学、生理学的实验和将来进行科学研究打下扎实的基础。二、教学基本要求本课程的重点是使学生掌握植物体的结构特征和培养学生的动手、观察等各方面的能力。要求在教师指导下学生动手,使学生掌握植物学实验的一般操作方法,并进一步培养学生的实验设计能力。教材编选的原则是知识新颖、实验方法得当,实验选材符合本地实际。三、教学内容及学时分配[实验一]显微镜的构造和使用与植物细胞[实验要求]通过实验了解显微镜的基本构造及各部分的功能,掌握显微镜的使用方法。了解光学显微镜下植物细胞的基本结构,观察质体、后含物及胞质流动现象。使学生掌握临时装片的制作、显微观察及生物绘图等基本方法。[实验学时]3学时[实验二]植物的组织[实验要求]观察分生组织、保护组织、薄壁组织、机械组织、输导组织和分泌结构的基本特征,学习徒手切片法,培养学生的动手能力。[实验学时]3学时[实验三]植物的根[实验要求]掌握双子叶、单子叶植物根的初生结构,了解维管形成层的发生及根的次生结构,了解侧根发生的部位及形成过程。[实验学时]3学时[实验四]植物的茎[实验要求]观察双子叶植物和单子叶植物茎的初生构造和次生构造;掌握双子叶和单子叶植物茎的解剖结构特点,培养熟练使用显微镜的能力。452

[实验学时]3学时[实验五]植物的叶[实验要求]通过观察单子叶、双子叶植物叶的解剖结构,掌握单、双子叶植物叶的结构特点,了解裸子植物叶的结构特点与生理功能之间的关系。[实验学时]3学时[实验六]植物营养器官的变态[实验要求]通过实验加深了解营养器官的各种变态类型,根据特点对各种变态器官加以区别;理解变态器官在植物生活中的意义。[实验学时]3学时[实验七]花的形态和结构[实验要求]观察被子植物花的组成及各部分的形态特征,掌握花的结构类型及花序的类型;掌握花药和子房的结构。[实验学时]3学时[实验八]胚的发育及种子的形成[实验要求]观察荠菜及小麦胚的发育过程及特点,了解种子的发育、结构及类型。[实验学时]3学时[实验九]果实的结构和类型[实验要求]观察不同果实的结构及类型,了解果实各部分的来源;掌握果实主要类型的特征;识别常见果实的类型。[实验学时]3学时四、推荐教材及参考书目[1]赵遵田.《植物学实验教程》.科学出版社,2006[2]周仪.《植物形态解剖实验》.北京师范大学出版社,1992[3]尹祖棠.《种子植物实验及实习》.北京师范大学出版社,1991《动物学(一)》课程教学大纲课程编号:0812059课程总学时/学分:34/2(其中理论34学时,实验0学时)课程类别:学科基础与专业必修课一、教学目的和任务452

动物学(一)是一门基础学科,通过学习使学生掌握动物各主要类群的形态结构、生理功能、分类知识、生殖发育,了解其系统演化以及与环境和人类的关系等内容。为进一步学习细胞学、遗传学、分子生物学等打下基础。二、教学基本要求本门课程的重点是动物各类群的形态结构及其与环境相适应的特征,故教学上要求以这方面为主进行讲授,而且形态结构的演变要与环境结合来讲授,不能将其孤立。教学方法以讲述法为主,配合多媒体教学以及标本、模型的演示,个别章节可以用讨论法。教材的编选应以知识新颖、系统,重点明确,与实际联系密切合理为原则。三、教学内容及学时分配第一章绪论(2学时)第一节动物学的概念、研究方法及动物学的发展简史第二节动物分类的知识:物种的概念、物种的命名以及分类等级教学要求:1.要求学生明确普通动物学的概念。2.掌握普通动物学学习的目的、任务、研究方法和分类方面知识。教学重点:1.普通动物学的概念。2.动物的分类及命名原则。教学难点:动物的分类及命名原则。第二章动物体的基本结构和繁殖发育(3学时)第一节动物体的基本结构:动物细胞及四大基本组织第二节动物的繁殖:无性繁殖和有性生殖的各种类型第三节多细胞动物的个体发育:包括胚前发育阶段、胚胎发育阶段和胚后发育阶段教学要求:1.掌握动物四大基本组织结构功能,器官和系统的基本概念。2.掌握动物个体发育的主要阶段。3.了解个体发育和系统发育的关系及多细胞动物起源的学说。教学重点:1.动物四大基本组织结构功能,器官和系统的基本概念。452

2.动物个体发育的主要阶段。教学难点:动物个体发育的几个重要阶段。第三章原生动物门(5学时)第一节原生动物门的主要特征第二节原生动物门的分类一、鞭毛纲二、肉足纲三、孢子纲四、纤毛纲教学要求:1.掌握原生动物门的主要特征。2.明确原生动物是最原始、最简单、最低等的单细胞动物。教学重点:1.原生动物门的主要特征,明确原生动物是最原始、最低等的单细胞动物。2.各纲的识别特征及代表动物的形态结构和生理。教学难点:原生动物中与人类关系密切种类的特征及如何有效利用及控制。第四章海绵动物门(多孔动物门)(1学时)第一节海绵动物的主要特征第二节海绵动物的常见种类及海绵动物的演化地位教学要求:1.掌握海绵动物门的主要特征。2.了解海绵动物在动物界的地位。教学重点:海绵动物门的主要特征。教学难点:胚胎发育中的胚层逆转现象和水沟系结构等。第五章腔肠动物门(3学时)第一节腔肠动物门的主要特征第二节腔肠动物门的分类一、水螅纲二、钵水母纲三、珊瑚纲452

教学要求:1.掌握腔肠动物门的重要特征及其水螅的生活习性形态结构和机能特点。2.认识腔肠动物在演化上的意义,了解各纲的特征。教学重点:腔肠动物门的主要特征。教学难点:腔肠动物代表动物水螅结构,海葵的结构。第六章扁形动物门(3学时)第一节扁形动物门的主要特征第二节扁形动物门的分类一、涡虫纲二、吸虫纲三、绦虫纲教学要求:1.掌握扁形动物门的主要特征及涡虫的形态结构与生理特点。2.掌握寄生吸虫和绦虫的主要特点、生活史、危害及防治原则。教学重点:吸虫纲及绦虫纲与寄生生活相适应的特征。教学难点:华枝睾吸虫与绦虫的生殖系统的结构。第七章原腔动物(4学时)第一节原腔动物的共同特征第二节原腔动物的分类一、线虫动物门二、轮虫动物门第三节寄生虫与寄主的关系教学要求:1.掌握线形动物门的主要特征,蛔虫的形态结构及生理机能特征。2.掌握线虫纲、轮虫纲的主要特征及意义。3.了解寄生虫和寄主的关系及主要寄生线虫的形态结构和生活史。教学重点:蛔虫的形态结构及生理机能特征。教学难点:1.蛔虫的形态结构及生理机能特征。452

2.轮虫的生活史。第八章环节动物门(3学时)第一节环节动物门的主要特征第二节环节动物门的分类一、多毛纲二、寡毛纲三、蛭纲:主要特征及常见种类教学要求:1.掌握环节动物门的主要特征、环毛蚓形态结构及生理特点。2.掌握多毛纲、寡毛纲和蛭纲主要特点。教学重点:环节动物门主要特征及环毛蚓的形态结构及生理特点。教学难点:环毛蚓的形态结构及生理特点。第九章软体动物门(3学时)第一节软体动物的主要特征第二节软体动物门的分类一、多板纲二、腹足纲三、瓣鳃纲四、头足纲教学要求:1.掌握软体动物门主要特征及无齿蚌的形态结构及生理特点;2.掌握双神经纲、腹足纲、瓣鳃纲、头足纲的主要特点;3.了解常见的、有经济价值的重要种类;教学重点:软体动物门主要特征及无齿蚌的形态结构及生理特点。教学难点:腹足纲的扭转现象。第十章节肢动物门(5学时)第一节节肢动物门的主要特征第二节节肢动物门的分类一、甲壳纲二、蛛形纲452

三、昆虫纲教学要求:1.掌握节肢动物门的主要特征。2.掌握甲壳纲、蛛形纲、多足纲、昆虫纲的主要特征。3.了解经济昆虫的生态习性、形态结构及与人类的关系。教学重点:1.节肢动物门的主要特征。2.昆虫纲的主要特征。3.甲壳纲、昆虫纲的形态结构生理特点。教学难点:甲壳纲、昆虫纲的形态结构生理特点。第十一章无脊椎动物总结(2学时)教学要求:掌握各门之间组织结构的关系,包括对称体制、体节、胚层、骨骼、体腔及呼吸、消化、排泄、循环、神经、生殖等器官系统的演化。教学重点:各门之间组织结构的关系。教学难点:各门之间组织结构的关系。四、推荐教材及参考书目[1]左仰贤.《动物生物学教程》.高等教育出版社,1992[2]刘凌云,郑光美.《普通生物学(第四版)》.高等教育出版社,2008[3]黄诗笺.《动物生物学实验指导》.施普林格出版社,1998[4]徐敬明.《动物学教程》.山东大学出版社,1987[5]华东师大.《动物学》.高等教育出版社,2008《动物学实验(一)》课程教学大纲课程编号:0802029课程总学时/学分:18/1(其中理论0学时,实验18学时)课程类别:学科基础与专业必修课一、教学目的和任务452

动物学实验(一)课是一门基础学科,通过实验使学生掌握各主要动物类群的形态结构及分类知识。培养学生的动手能力、观察能力、使用显微镜的能力以及分析问题和解决问题的能力。为进一步做好细胞学、微生物学、遗传学、生理学的实验和将来进行科学研究打下扎实的基础。二、教学基本要求本课程的重点是使学生掌握动物体的结构特征和培养学生的动手、观察等各方面的能力。故要求每一个实验都由学生亲自动手做,个别花费较多的实验也要尽量保证让多数学生能有动手机会,效果不理想的要重做,以保证实验效果。教学方法是教师讲解方法或原理后,指导学生亲自动手。教材编选的原则是知识新颖、实验方法得当,实验选材符合本地实际。三、教学内容及学时分配[实验一]生物绘图及动物组织[实验要求]1.熟练掌握生物绘图的基本方法和动物组织的基本形态。2.培养学生比较、分析问题、解决问题的能力。[实验学时]3学时[实验二]原生动物的培养及观察[实验要求]1.掌握两种以上原生动物的采集和培养方法及临时装片的制作方法。2.通过观察掌握原生动物形态结构特点,培养学生的动手能力。[实验学时]3学时[实验三]腔肠及扁形动物[实验要求]1.掌握水螅、涡虫的形态结构特征,明确各纲代表动物的不同特点。2.通过分析水螅、涡虫不同位置的纵切片结构的不同,培养学生分析、解决问题的能力,并学会解剖镜的使用。[实验学时]3学时[实验四]线形及环节动物[实验要求]1.掌握蛔虫、蚯蚓的形态结构特征。2.分析蛔虫、蚯蚓在形态和结构上的不同。[实验学时]3学时[实验五]河蚌的形态解剖及软体动物分类[实验要求]1.掌握河蚌的形态结构特征。2.学会河蚌的解剖方法,培养学生的动手能力。3.认识常见的软体动物。452

[实验学时]3学时[实验六]蝗虫的形态解剖[实验要求]1.掌握蝗虫的形态结构及口器、触角、复眼、单眼、足、翅的形态特征。2.学会蝗虫的解剖方法,培养学生的动手能力。[实验学时]3学时四、推荐教材及参考书目[1]左仰贤.《动物生物学教程》.高等教育出版社,1992[2]刘凌云.《普通动物学实验指导》.高等教育出版社,2008[3]郭祖宝.《普通生物学实验指导》.济南出版社,2001[4]武汉大学等.《普通动物学实验指导》.高等教育出版社,1978《有机化学B》课程教学大纲课程编号:0712507课程总学时/学分:36/2(其中理论36学时,实验0学时)课程类别:学科基础与专业必修课一、教学目的和任务《有机化学B》是高等师范院校生物专业的一门公共基础课程。在学生学习无机化学的基础上,系统地讲授各类有机化合物结构和性质的关系及其相互转化的方法。通过本课程的学习,使学生掌握有机化学的基础理论、基本知识和基本技能;了解化学科学的研究方法,为进一步学好本专业的有关课程打下基础,应注意理论教学与生物学科的实际应用相结合。二、教学基本要求本课程教材以素质教育为出发点,培养学生掌握基础理论、基础知识、基本技能为原则并兼顾对学生动手能力的培养,以充分调动学生学习的积极性、主观能动性,开发学生的创造思维能力。授课时应注意培养学生正确的学习和研究方法,逐步培养学生的自学能力、思维能力和创新意识。三、教学内容及学时分配第一章绪论(1学时)452

一、有机化合物的特点二、有机反应的基本类型三、有机化合物的分类教学要求:了解有机化学的研究对象和发展简史,掌握有机化合物的特点、反应类型、分类方法。教学重点:有机化合物的基本特点及分类方法。教学难点:有机化合物反应的基本类型。第二章饱和烃(2学时)一、同系物和同分异构二、命名三、烷烃的结构四、乙烷和丁烷的构象五、物理性质六、化学性质七、自然界的烷烃教学要求:掌握烷烃的命名、结构以及主要化学性质。教学重点:有机化合物的系统命名法。教学难点:烷烃的构象。第三章不饱和烃(3学时)第一节烯烃一、乙烯的结构二、命名和异构三、物理性质四、化学性质第二节炔烃一、乙炔的结构二、命名和异构三、物理性质452

四、化学性质第三节二烯烃教学要求:了解烯烃、炔烃、二烯烃的物理性质,掌握三类不饱和烃的命名、结构、主要化学性质。教学重点:不饱和烃的命名、主要的化学性质。教学难点:不饱和烃的结构。第四章环烃(4学时)第一节脂环烃一、分类、命名和异构二、环烷的结构和环己烷的构象三、脂环烃的性质第二节芳香烃一、芳香烃的分类与命名二、苯的结构三、单环芳香烃的物理性质四、单环芳香烃的化学性质五、苯环上取代基的的定位规律六、稠环芳烃教学要求:了解脂环烃、芳香烃的物理性质,掌握简单脂环烃的以及芳香烃化学性质,掌握苯的结构,取代基的分类。教学重点:简单脂环烃的以及芳香烃化学性质。教学难点:苯的结构和取代基的分类。第五章旋光异构(2学时)一、偏振光和旋光活性二、旋光度和比旋光度三、分子的手性和旋光活性四、含一个手性碳原子的化合物五、含两个不相同手性碳原子的化合物452

六、含两个相同手性碳原子的化合物七、环状化合物的立体异构八、旋光异构体的性质教学要求:了解物质的旋光性,掌握旋光异构体产生的条件及异构体的标记。教学重点:旋光异构体产生的条件及异构体的标记。教学难点:旋光异构体的标记。第六章卤代烃(2学时)一、命名二、物理性质三、化学性质四、脂肪族亲核取代反应历程五、卤代烃的生理活性六、重要代表物:氯仿、四氯化碳、氯乙烯教学要求:了解卤代烃物理性质,掌握卤代烃的化学性质及卤代烃的亲核反应历程。教学重点:卤代烃的化学性质及卤代烃的亲核反应历程。教学难点:卤代烃的亲核反应机理。第八章醇、酚、醚(4学时)第一节醇一、命名二、物理性质三、化学性质四、重要代表物:甲醇、乙醇、丙三醇、环己六醇第二节酚一、命名二、物理性质三、化学性质四、重要代表物:苯酚、甲苯酚、苯二酚、萘酚第三节醚452

一、命名二、物理性质三、化学性质四、硫醇、硫醚教学要求:了解醇、酚、醚的结构及物理性质,掌握醇、酚、醚的命名及主要化学性质。教学重点:醇、酚、醚的命名及主要化学性质。教学难点:醇、酚、醚的化学性质。第九章醛、酮、醌(4学时)第一节醛和酮一、命名二、物理性质三、化学性质第二节醌一、命名二、性质三、自然界的醌教学要求:了解醛、酮、醌的分类方法,掌握醛、酮、醌的命名及主要化学性质。教学重点:醛、酮的命名及主要化学性质。教学难点:醛、酮的化学性质。第十章羧酸及其衍生物(2学时)第一节羧酸一、命名二、物理性质三、化学性质四、重要代表物:甲酸、乙酸、苯甲酸、乙二酸、丁烯二酸第二节羧酸衍生物一、命名二、物理性质452

三、化学性质四、自然界的羧酸衍生物教学要求:了解羧酸、羧酸衍生物的定义、分类,掌握其命名及主要化学性质。教学重点:羧酸、羧酸衍生物的命名及主要化学性质。教学难点:羧酸、羧酸衍生物的化学性质。第十一章取代酸(1学时)第一节取代酸一、羟基酸第二节羰基酸教学要求:了解取代酸的分类,掌握其命名及主要化学性质。教学重点:羟基酸和羰基酸的命名及主要化学性质。教学难点:羟基酸和羰基酸的化学性质。第十二章含氮化合物(3学时)第一节胺一、分类与命名二、物理性质三、化学性质四、重要代表物:甲胺、二甲胺、三甲胺、己二胺、胆碱、苯胺第二节染料及指示剂一、颜色与结构的关系二、含磷有机化合物简介教学要求:了解重氮化合物和偶氮化合物及有机磷农药,掌握胺的命名及主要化学性质。教学重点:胺的命名及主要化学性质。教学难点:胺的化学性质。第十四章碳水化合物(4学时)452

第一节单糖一、单糖的构型二、单糖的环型结构三、物理性质四、化学性质五、重要的单糖及其衍生物:核糖、脱氧核糖、葡萄糖、果糖、维生素C第二节双糖一、还原性双糖:麦芽糖、纤维二糖、乳糖二、非还原性双糖:蔗糖第三节多糖一、淀粉二、糖元三、纤维素教学要求:了解单糖的分类、命名;掌握单糖的开链结构、环状结构、哈武斯式及化学性质。教学重点:单糖的开链结构、环状结构、哈武斯式及化学性质。教学难点:单糖的哈武斯式及化学性质。第十六章类脂化合物(2学时)第一节油脂一、命名及结构二、物理性质三、化学性质第二节蜡一、结构二、性质第三节磷脂一、结构二、性质第四节萜类化合物一、单萜二、倍半萜452

三、二萜四、三萜五、四萜第五节甾体化合物一、概述二、重要的甾体化合物:胆固醇、麦角甾醇和维生素D教学要求:掌握脂油的结构、命名,甾族化合物的结构特点,了解皂化值、碘值。教学重点:脂油的结构、命名,甾族化合物的结构特点。教学难点:掌握脂油和甾族化合物的结构特点。第十七章杂环化合物(2学时)一、分类和命名二、五元杂环的结构三、六元杂环的结构四、稠杂环五、几种重要环系的结构及性质六、重要代表物:糠醛、维生素B1、叶绿素、嘌呤、核酸和维生素PP教学要求:掌握几种简单杂环化合物的概念、命名及主要化学性质。教学重点:几种简单杂环化合物的命名、结构及主要化学性质。教学难点:几种简单杂环化合物的主要化学性质。四、推荐教材及参考书目[1]汪小兰.《有机化学》(第四版).高等教育出版社,2009[2]徐寿昌.《有机化学》(第三版).高等教育出版社,2004[3]曾昭琼.《有机化学》(第三版).高等教育出版社,2000[4]高鸿宾.《有机化学》(第四版).高等教育出版社,2004452

《有机化学实验》课程教学大纲课程编号:0702502课程总学时/学分:18/1(其中理论0学时,实验18学时)课程类别:学科基础与专业必修课一、教学目的和任务本课程是配合有机化学理论教学的一门独立的实践性实验教学课程,对于培养既有基础理论知识又有实验技术的合格的化学人才起着相当重要的作用。《有机化学实验》内容以合成实验、综合性试验、设计性实验为主,具有科学性、启发性、思考性、综合性,能调动学生勤于动手,积极思维,扩大知识面的兴趣。使学生学会归纳总结,举一反三,并具备一定组织试验进行科学研究的能力。培养学生科学的思维方法,严谨求实的实验态度,良好的实验素质和工作作风。二、教学基本要求(1)通过基本操作实验,练习基本操作,加强学生实验基本操作技术和基本技能,以及大型测试仪器使用方法的培养训练。(2)加深对所学基本概念和基本原理了解和掌握。(3)通过合成实验培养学生严谨的科学态度,进一步提高学生观察问题、分析问题和解决问题的能力,提高学生的技术和技能,以及初步的科研能力。三、教学内容及学时分配基础操作部分[实验一]绪论、仪器认领及基本操作[实验要求]:了解有机化学实验的目的任务、有关注意事项,及有机化学实验仪器和基本安装方法。[实验学时]:2学时[实验二]沸点的测定和普通蒸馏[实验要求]:了解测定沸点的意义,掌握常量法(即蒸馏法)测定沸点的原理与方法。[实验学时]:2学时[实验三]熔点的测定[实验要求]:了解熔点测定的意义,掌握熔点仪的使用方法。[实验学时]:2学时452

[实验四]萃取[实验要求]:学习萃取的原理和方法,掌握Soxhlet提取器的使用方法。[实验学时]:3学时[实验五]重结晶提纯法[实验要求]:学习重结晶提纯固态有机化合物的原理和方法;掌握抽滤、热滤操作和滤纸折叠的方法。[实验学时]:3学时[实验六]分馏[实验要求]:学习分馏的基本原理,掌握分馏的实验操作技术。[实验学时]:3学时[实验七]折光率的测定[实验要求]:掌握折光率的概念及表示方法,熟悉阿贝折射仪的原理和使用方法。[实验学时]:3学时[实验八]薄层色谱法[实验要求]:学习薄层色谱法的原理及其方法[实验学时]:3学时有机化合物制备部分[实验九]1-溴丁烷的制备(回流)[实验要求]:学习以溴化钠、浓硫酸和正丁醇制备1-溴丁烷的原理与方法。练习带有吸收有害气体装置的回流加热操作。[实验学时]:6学时[实验十]乙醚的制备(6学时)[实验要求]:掌握实验室制备乙醚的原理和方法;初步掌握低沸点易燃液体蒸馏的操作要点.[实验学时]:6学时[实验十一]姜黄素的萃取与分离[实验要求]:学习分离天然产物的提纯方法;掌握索氏提取器的操作和使用方法。[实验学时]:5学时[实验十二]乙酸乙酯的制备[实验要求]:了解从有机酸合成酯的一般原理及方法;掌握蒸馏、分液漏斗的使用等操作。[实验学时]:5学时[实验十三]阿司匹林的合成与纯化(重结晶)452

[实验要求]:掌握实验室制备阿司匹林的制备原理与方法,进一步练习重结晶的操作要点。[实验学时]:4学时[实验十四]生物碱的提取(提取咖啡因)[实验要求]:学习生物碱提取的原理和方法[实验学时]:4学时*以上实验可根据教学实际情况选作18学时。四、推荐教材及参考书目[1]山东大学,山东师范大学等高校合编.《基础化学实验(Ⅱ)》.化学工业出版社,2004[2]曾昭琼主编.《有机化学实验》(第三版).高等教育出版社,1998[3]黄涛主编.《有机化学实验》(第二版).高等教育出版社,1998[4]赵斌主编.《有机化学实验》(第二版).中国海洋大学出版社.2013[序号]作者.教材名称(版本号).出版社,出版日期《植物学A(二)》教学大纲课程编号:0812058课程总学时/学分:34/2(其中理论34学时,实验0学时)课程类别:学科基础与专业必修课一、教学目的和任务植物学是高等院校生物专业的一门基础课程。开设此课程的目的是使学生掌握该课程的基本知识,为学好后续课程及其他相关的选修课程打下基础。通过本课程教学使学生系统掌握植物界各类群的特征及代表植物的形态结构、繁殖、生活史和亲缘关系等知识,从而建立植物界演化发展的概念;掌握被子植物分类的一般知识和重要科、属、种的特征,认识当地常见的代表植物。二、教学基本要求本课程对植物和植物界进行较深刻、系统地学习和分析,融合讲授、提问等教学方法,结合多媒体课件等教学手段,启发学生并加深对课程内容的理解、巩固。452

本课程采用高等教育出版社出版的《植物学》(陆时万、吴国芳等主编)为教材。旨在培养学生掌握基础理论、基础知识、基本技能,同时兼顾学生的动手能力,并注重充分调动学生的积极性、主观能动性,开发学生的潜能。三、教学内容及学时分配引言(1学时)一、植物分类学的发展简介(一)人为分类系统时期(二)自然分类系统时期二、植物界的基本类群(一)系统分类学的意义和任务(二)植物界的分门别类三、植物的命名(一)分类阶层物种的概念(二)植物命名法教学要求:了解植物分类学的历史、任务,掌握植物各大类群的概念,了解双名法及其意义。教学重点:掌握植物各大类群的概念。教学难点:植物各大类群所包含的种类。第一章藻类植物(3学时)第一节藻类植物概述一、藻类植物的特征二、藻类分门的依据第二节蓝藻门一、一般特征形态特征,细胞构造,繁殖和生活史二、代表植物颤藻属,念珠藻属三、蓝藻在植物界中的地位第三节绿藻门一、一般特征形态特征,细胞构造,繁殖和生活史二、代表植物衣藻属,团藻属,石莼属,水绵属,轮藻属三、绿藻在植物界中的地位452

第四节红藻门一、一般特征形态特征,细胞构造,繁殖和生活史二、代表植物紫菜属三、红藻在植物界中的地位第五节褐藻门一、一般特征形态特征,细胞构造,繁殖和生活史二、代表植物海带属三、褐藻在植物界中的地位第六节藻类植物小结一、各门藻类植物的亲缘关系二、各门藻类的演化趋势三、藻类植物的经济意义教学要求:1.掌握藻类分门的依据,掌握代表植物的形态特征、繁殖和生活史;2.通过比较,了解藻类的演化趋势,了解藻类植物在自然界中的作用和经济意义。教学重点:藻类分门的依据,代表植物的形态特征、繁殖和生活史。教学难点:藻类各门的区别。第二章菌类植物(3学时)第一节细菌门一、细菌的一般特征及其分类地位二、细菌在自然界中的作用及经济意义第二节粘菌门一、一般特征兼具动植物的特征二、代表植物发网菌属第三节真菌门一、一般特征真菌的营养体,繁殖及生活史二、分类1.鞭毛菌亚门一般特征,代表植物(水霉属)2.接合菌亚门一般特征,代表植物(根霉属)3.子囊菌亚门一般特征(子囊、子囊孢子及子囊果的形成),代表植物(酵母菌属、青霉属、曲霉属)452

4.担子菌亚门一般特征(锁状联合,担子、担孢子及担子果的形成),代表植物(禾柄锈菌,木耳,银耳,伞菌目)5.半知菌亚门一般特征,代表植物(稻瘟病菌)三、真菌的起源与演化教学要求:掌握门、亚门的分类特征及重要代表植物的形态特征、繁殖、生活史、分布及经济意义。教学重点:真菌门、亚门的分类特征及重要代表植物的形态特征、繁殖、生活史。教学难点:真菌门代表植物的生活史。第三章地衣植物(1学时)一、地衣的通性二、地衣的形态构造三、地衣的繁殖四、地衣的分类五、地衣在自然界中的作用和经济意义教学要求:掌握地衣的概念、形态、构造和繁殖,了解地衣在自然界中的作用和经济意义。教学重点:地衣的概念、形态、构造和繁殖。教学难点:地衣3种形态的区别。第四章苔藓植物(2学时)第一节苔藓植物的一般特征第二节代表植物一、苔纲地钱属二、藓纲葫芦藓属第三节苔藓植物的起源、演化及在植物界中的地位第四节苔藓植物在自然界中的作用和经济价值教学要求:1.掌握苔藓植物的特征及地钱和葫芦藓孢子体、配子体的形态构造、繁殖和生活史;452

2.了解苔纲和藓纲的区别及苔藓植物的起源与演化。教学重点:苔藓植物的特征及地钱和葫芦藓孢子体、配子体的形态构造、繁殖和生活史。教学难点:苔纲和藓纲的区别。第五章蕨类植物(3学时)第一节蕨类植物的一般特征一、孢子体二、配子体三、繁殖四、蕨类植物的生活史(以真蕨为例)五、分类第二节石松亚门一、石松目二、卷柏目第三节楔叶亚门一、木贼属第四节真蕨亚门一、厚囊蕨纲二、薄囊蕨纲三、原始薄囊蕨纲第五节蕨类植物小结一、蕨类植物的起源二、蕨类植物的演化三、蕨类植物的经济价值教学要求:1.掌握蕨类植物的一般特征;2.了解蕨类植物各主要类群的特征及蕨类植物的起源与演化,认识常见的代表植物。教学重点:蕨类植物的一般特征,蕨类各主要类群的特征。教学难点:蕨类各亚门的区别。第六章裸子植物(5学时)452

第一节裸子植物的一般特征第二节裸子植物的生活史以松属为例第三节铁树纲一、主要特征二、代表植物:铁树第四节银杏纲一、主要特征二、代表植物:银杏第五节松柏纲一、主要特征二、分类和代表植物:松科,杉科,柏科第六节红豆杉纲一、主要特征二、代表植物:罗汉松,三尖杉,红豆杉第七节买麻藤纲一、主要特征二、代表植物:麻黄属,买麻藤属,百岁兰属第八节裸子植物的起源与演化教学要求:1.掌握裸子植物的主要特征及生活史,了解裸子植物各纲的主要区别,重点掌握松、杉、柏三科的特征;2.认识常见的裸子植物,了解裸子植物的经济价值,了解裸子植物的起源与演化。教学重点:裸子植物的主要特征及生活史,松科、杉科、柏科三科的特征。教学难点:松科、杉科、柏科三科的区别。第七章被子植物(16学时)第一节概述一、被子植物的一般特征二、被子植物的分类原则三、被子植物的分类第二节双子叶植物纲一、木兰科识别要点,习见属种452

二、樟科识别要点,习见属种三、毛茛科识别要点,习见属种四、桑科识别要点,习见属种五、胡桃科识别要点,习见属种六、壳斗科识别要点,习见属种七、石竹科识别要点,习见属种八、藜科识别要点,习见属种九、蓼科识别要点,习见属种十、山茶科识别要点,习见属种十一、锦葵科识别要点,习见属种十二、葫芦科识别要点,习见属种十三、杨柳科识别要点,习见属种十四、十字花科识别要点,习见属种十五、蔷薇科识别要点,习见属种十六、含羞草科识别要点,习见属种十七、苏木科识别要点,习见属种十八、蝶形花科识别要点,习见属种十九、大戟科识别要点,习见属种二十、鼠李科识别要点,习见属种二十一、葡萄科识别要点,习见属种二十二、无患子科识别要点,习见属种二十三、芸香科识别要点,习见属种二十四、五加科识别要点,习见属种二十五、伞形科识别要点,习见属种二十六、杜鹃花科识别要点,习见属种二十七、茄科识别要点,习见属种二十八、唇形科识别要点,习见属种二十九、木犀科识别要点,习见属种三十、桔梗科识别要点,习见属种三十一、茜草科识别要点,习见属种三十二、菊科识别要点,习见属种第三节单子叶植物纲三十三、泽泻科识别要点,习见属种三十四、天南星科识别要点,习见属种452

三十五、莎草科识别要点,习见属种三十六、禾本科识别要点,习见属种三十七、百合科识别要点,习见属种三十八、石蒜科识别要点,习见属种三十九、兰科识别要点,习见属种第四节被子植物的起源与系统发育一、被子植物的起源二、被子植物的系统演化三、被子植物的主要分类系统教学要求:1.掌握被子植物的一般特征和分类原则,掌握15个重点科的特征及代表植物;2.了解检索表的使用方法,了解被子植物起源的主要学说和系统发育的两大学派及被子植物的分类系统概况。教学重点:被子植物的一般特征,15个重点科的特征及代表植物。教学难点:重点科的特征的区别及检索表的使用。四、推荐教材及参考书目[1]吴国芳.植物学(下册)(第二版).高等教育出版社,2011[2]马炜梁.植物学.高等教育出版社,2009[3]周云龙等.植物生物学(第二版).高等教育出版社,2005《植物学实验A(二)》教学大纲课程编号:0802002课程总学时/学分:18/1(其中理论0学时,实验18学时)课程类别:学科基础与专业必修课一、教学目的和任务452

植物学实验课是一门基础学科,通过实验使学生掌握各主要植物类群的主要特征及演化趋势。培养学生的鉴别能力、观察能力以及分析问题和解决问题的能力。为进一步做好细胞学、微生物学、遗传学、生理学的实验和将来进行科学研究打下扎实的基础。二、教学基本要求本课程的重点是使学生掌握植物各类群的主要特征和培养学生的观察、鉴别等各方面的能力。要求教师指导下由学生动手,使学生掌握植物学实验的一般操作方法,并进一步培养学生的实验设计能力。三、教学内容及学时分配[实验一]藻类、菌类和地衣植物[实验要求]通过代表植物的观察,掌握藻类、菌类和地衣的主要特征;认识常见的藻类、菌类和地衣;掌握重点代表植物衣藻、水绵、海带、紫菜、根霉、青霉等的生活史;培养学生的观察能力。[实验学时]3学时[实验二]苔藓和蕨类植物[实验要求]观察地钱、葫芦藓的形态构造,掌握苔藓植物的特点及生活史。观察代表植物,掌握蕨类植物的主要特征;认识常见蕨类植物。培养学生的观察能力。[实验学时]3学时[实验三]校园常见裸子植物检索表的编制[实验要求]学会对植物进行观察和鉴定的基本方法;学会检索表的编制和使用;培养学生的观察能力和动手能力。[实验学时]3学时[实验四]被子植物[实验要求]通过代表植物的观察,十字花科、蔷薇科、豆科、唇形科、菊科、禾本科、百合科的主要特征;培养学生的观察能力和动手能力。[实验学时]3学时[实验五]植物标本的采集、制作与保存[实验要求]掌握植物标本的采集、制作与保存的基本方法,结合野外实习完成植物标本的采集、制作与保存的全部过程,制作2-3份腊叶标本并保存。[实验学时]3学时[实验六]校园植物观察[实验要求]观察各种校园的木本和草本植物,认识常见校园植物并能对陌生植物进行初步鉴别。培养学生的观察、鉴别能力。452

[实验学时]3学时四、推荐教材及参考书目[1]赵遵田.植物学实验教程.科学出版社,2010[2]郭祖宝,马成亮,赵月玲.普通生物学实验指导.济南出版社,2001[3]尹祖棠.种子植物实验及实习.北京师范大学出版社,1991[4]周云龙.孢子植物实验及实习.北京师范大学出版社,1991《动物学(二)》课程教学大纲课程编号:0812060课程总学时/学分:30/2(其中理论30学时,实验0学时)课程类别:学科基础与专业必修课一、教学目的和任务动物学(二)是一门基础学科,通过学习使学生掌握动物各主要类群的形态结构、生理功能、分类知识、生殖发育,了解其系统演化以及与环境和人类的关系等内容。为进一步学习设施专业相关学科打下基础。二、教学基本要求本门课程的重点是动物各类群的形态结构及其与环境相适应的特征,故教学上要求以这方面为主进行讲授,而且形态结构的演变要与环境结合来讲授,不能将其孤立。教学方法以讲述法为主,配合多媒体教学以及标本、模型的演示,个别章节可以用讨论法。对于实验要保证每个学生都有动手机会,效果不理想的要重做,以保证实验效果。教材的编选应以知识新颖、系统,重点明确,与实际联系密切合理为原则。三、教学内容及学时分配第一章脊索动物门(4学时)第一节脊索动物门的主要特征第二节尾索动物亚门第三节头索动物门第四节脊椎动物亚门的特征概述第五节脊索动物的起源和演化452

教学要求:1.掌握脊索动物和无脊椎动物的区别。2.掌握各亚门特征和低等脊索动物的特征。3.了解脊索动物的起源和演化。教学重点:1.脊索动物门的三大主要特征。2.尾索动物及头索动物的特征。教学难点:1.柄海鞘及文昌鱼的外形及结构特征。2.文昌鱼幼体发育的变态第二章圆口纲(1学时)第一节圆口纲的原始性特征、特化性特征及代表动物第二节圆口纲动物的起源和演化教学要求:1.掌握圆口纲的主要特征及其分类。2.了解圆口纲代表动物七鳃鳗的外部特征及内部结构特点。3.了解圆口纲的起源演化。教学重点:圆口纲原始性特征、特化性特征。教学难点:七鳃鳗的结构特点。第三章鱼纲(5学时)第一节鱼纲的主要特征第二节鱼纲的分类一、软骨鱼系特征二、硬骨鱼系特征第三节鱼类的经济意义教学要求:1.掌握鱼纲的主要特征。2.明确鱼纲动物适应于水生的主要特征。3.了解鱼纲的分类知识。4.认识一些常见的、有经济价值的主要鱼种;了解鱼纲的经济意义和现代渔业。教学重点:452

1.鱼纲的主要特征。2.鱼纲动物的躯体结构和生理功能与水生生活相适应的特征。教学难点:鱼纲动物的躯体结构和生理功能。第四章两栖纲(3学时)第一节两栖纲的主要特征第二节两栖动物的躯体结构特征教学要求:1.掌握两栖纲的主要特征。2.掌握两栖纲的躯体结构特点。教学重点:两栖动物的主要特征及躯体特征。教学难点:1.两栖动物骨骼系统的组成。2.两栖动物循环系统的组成及循环方式。第五章爬行纲(4学时)第一节爬行纲的主要特征第二节爬行纲的分类教学要求:1.掌握爬行动物的主要特征。2.掌握爬行动物躯体结构特征。3.理解爬行动物与陆生生活相适应的特点。教学重点:爬行动物各大系统与陆生生活相适应的特点。教学难点:羊膜卵的形成及构造。第六章鸟纲(6学时)第一节鸟纲的主要特征第二节鸟纲的分类教学要求:1.掌握鸟类的基本特征。2.分析鸟类与飞行生活相适应的特征。3.恒温在动物演化史上的意义。教学重点:452

1.鸟类的外形及结构与飞行生活相适应的特点。2.恒温在动物演化史上的意义。教学难点:1.鸟类呼吸系统的特点。2.鸟类骨骼系统的特点。第七章哺乳纲(5学时)第一节哺乳纲的主要特征第二节哺乳纲的分类教学要求:1.掌握哺乳动物与其他脊椎动物相比的进步性特征。2.掌握哺乳动物的躯体结构特点。教学重点:1.哺乳动物的躯体结构特点。2.胎生、哺乳的意义。教学难点:1.胎盘的形成及类型2.哺乳动物呼吸系统的特点。第八章脊索动物总结(2学时)教学要求:1.掌握脊椎动物各纲动物间的组织结构关系。2.通过纵向的叙述比较,加深学生对知识的印象,使学生形成系统的知识网,了解脊椎动物各类群之间的演化。教学重点:各类群动物间的组织结构关系。教学难点:脊椎动物的比较解剖:各器官系统的进化比较。四、推荐教材及参考书目[1]左仰贤.《动物生物学教程》.高等教育出版社,1992[2]刘凌云,郑光美.《普通生物学(第四版)》.高等教育出版社,2008[3]黄诗笺.《动物生物学实验指导》.施普林格出版社,1998[4]徐敬明.《动物学教程》.山东大学出版社,1987[5]华东师大.《动物学》.高等教育出版社,2008452

《动物学实验(二)》课程教学大纲课程编号:0802030课程总学时/学分:18/1(其中理论0学时,实验18学时)课程类别:学科基础与专业必修课一、教学目的和任务动物学实验(二)课是一门基础学科,通过实验使学生掌握各主要动物类群的形态结构及分类知识。培养学生的动手能力、观察能力、使用显微镜的能力以及分析问题和解决问题的能力。为进一步做好细胞学、微生物学、遗传学、生理学的实验和将来进行科学研究打下扎实的基础。二、教学基本要求本课程的重点是使学生掌握动物体的结构特征和培养学生的动手、观察等各方面的能力。故要求每一个实验都由学生亲自动手做,个别花费较多的实验也要尽量保证让多数学生能有动手机会,效果不理想的要重做,以保证实验效果。教学方法是教师讲解了方法或原理后,指导学生亲自动手。教材编选的原则是知识新颖、实验方法得当,实验选材符合本地实际。三、教学内容及学时分配[实验一]动物的早期胚胎发育及低等脊索动物[实验要求]1.掌握动物早期胚胎发育的一般过程,增强学生分析问题和解决问题的能力。2.掌握文昌鱼的形态结构,明确原索动物的主要特征。[实验学时]3学时[实验二]硬骨鱼的形态解剖及鱼纲的分类[实验要求]1.掌握硬骨鱼的形态、结构,分析鱼类与水生生活相适应的特征。2.学会鱼类的解剖方法,培养学生的动手能力。3.掌握鱼纲的分类依据和重要目的识别特征,认识一些常见种类。[实验学时]3学时[实验三]两栖动物的形态解剖[实验要求]1.掌握蟾蜍(或青蛙)的形态结构特征。2.学会两栖动物的解剖方法,了解两栖类骨骼系统的组成及特点。[实验学时]3学时452

[实验四]家鸡(或鸽)的形态解剖[实验要求]1.掌握鸟类的形态、结构特征,特别是适应飞行生活的特征。2.学会鸟类的处死和解剖方法。[实验学时]3学时[实验五]家兔的形态解剖[实验要求]1.掌握家兔的形态、结构,特别是其进步性特征。2.学会哺乳动物的处死和解剖方法。[实验学时]3学时[实验六]鸟纲和哺乳纲分类[实验要求]1.使学生明确鸟纲、哺乳纲的分类依据,掌握重要目的识别特征。2.认识部分常见种类3.了解剥制标本的制作方法。[实验学时]3学时四、推荐教材及参考书目[1]左仰贤.《动物生物学教程》.高等教育出版社,1992[1]刘凌云.《普通动物学实验指导》.高等教育出版社,2008[1]郭祖宝.《普通生物学实验指导》.济南出版社,2001[1]武汉大学等.《普通动物学实验指导》.高等教育出版社,1978《生物化学A》课程教学大纲课程编号:0812005课程总学时/学分:72/4(其中理论72学时,实验0学时)课程类别:学科基础与专业必修课一、教学目的和任务《生物化学》是生命的化学,是研究生物体的化学组成和生命过程中的化学变化规律的一门科学。通过该课程的学习,使学生系统掌握生物化学的基本理论,理解并掌握生物有机体的组成、生物大分子结构与功能的关系、生物物质在体内的代谢规律及遗传信息的表达与调控等,教学中应着重培养学生科学的思维方法、创造能力及运用知识解决实际问题的能力。二、教学基本要求452

本课程需先修《植物学》、《动物学》、《有机化学》、《无机及分析化学》等课程。课程要求学生掌握生物体的基本化学组成,主要组成物质的结构特点、性质和功能以及这些物质在体内的合成、降解和相互转化等的代谢规律;熟悉常用的生物化学研究方法,了解重要学说和理论的实验证据;了解这些代谢活动与各种重要生命现象之间的关系。学会综合运用所学的基本理论知识和技术来解决实际问题,并为为后继课程《细胞生物学》、《遗传学》、《分子生物学》等课程的学习打下牢固的基础。三、教学内容及学时分配第一章绪论(1学时)教学要求:掌握生物化学的涵义、研究内容,了解生物化学的发展史、生物化学学习特点。教学重点:生物化学的涵义、研究内容。教学难点:生物化学的发展史。第二章蛋白质化学(10学时)第一节概述一、蛋白质的生物学意义二、蛋白质的分类三、蛋白质的化学组成第二节氨基酸一、蛋白质的水解二、氨基酸的结构三、氨基酸的分类四、氨基酸的重要性质五、氨基酸的分析第三节肽一、肽与肽键二、肽的命名三、肽的重要理化性质四、重要的天然多肽第四节蛋白质的结构452

一、蛋白质的一级结构二、蛋白质的二级结构三、超二级结构和结构域四、蛋白质的三级结构五、蛋白质四级结构第五节蛋白质分子结构与功能的关系一、蛋白质一级结构与功能的关系二、蛋白质构象与功能的关系第六节蛋白质的重要性质一、胶体性质二、两性解离和等电点三、沉淀作用四、变性五、颜色反应第七节蛋白质的分离纯化教学要求:蛋白质是生物大分子,也是一切生命活动最基本的物质基础。本章要求掌握蛋白质的分类方法,元素组成特点,20种氨基酸的名称和结构特点(及三字符号);掌握蛋白质一、二、超二级结构、结构域、三、四级结构基本特点;掌握蛋白质主要理化性质。熟悉蛋白质生物学功能,蛋白质结构和功能的关系。熟悉蛋白质的分离提纯的基本策略和方法。教学重点:蛋白质的分类方法,20种氨基酸的名称和结构特点(及三字符号);掌握蛋白质一、二、超二级结构、结构域、三、四级结构基本特点;蛋白质主要理化性质。教学难点:蛋白质的结构层次,蛋白质的分离提纯的基本策略和方法。第三章核酸化学(6学时)第一节概论一、核酸的生物学意义二、核酸的种类和分布三、核酸的化学组成第二节核酸的结构一、DNA的分子结构二、RNA的分子结构452

第三节核酸的物理化学性质一、一般性质二、紫外吸收三、酸的变性和复性四、核酸的分子杂交教学要求:核酸是生物大分子,也是生物遗传信息储存、传递的主要物质。本章要求掌握核酸的种类和分布,核苷酸的组成成分,DNA和RNA的分子结构的主要特点及其主要的理化性质,熟悉核酸的分子杂交。教学重点:DNA和RNA的分子结构的主要特点及其主要的理化性质。教学难点:DNA和RNA的分子结构的主要特点。第四章酶、维生素与辅酶(11学时)第一节概论一、酶的概念、作用特点二、酶的分类和命名第二节酶的组成和结构一、酶蛋白和辅因子二、酶的活性部位和必需基团第三节酶的作用机制一、酶促反应的本质二、酶作用的专一性三、中间产物学说四、锁钥学说和诱导契合学说五、酶高效的机制第四节酶促反应速度及其影响因素一、酶促反应速度的测定二、酶浓度对酶作用的影响三、底物浓度对酶作用的影响四、pH对酶作用的影响五、温度对酶作用的影响六、激活剂对酶作用的影响七、抑制剂对酶作用的影响452

第五节酶的调节控制一、酶原及酶原激活二、别构酶三、共价调节酶四、同工酶五、诱导酶六、核酶和抗体酶第六节酶的制备和应用一、酶活力的测定二、酶的制备三、酶的应用第七节维生素和辅酶教学要求:酶是生物催化剂,新陈代谢众多的化学反应依赖酶催化而进行。本章要求掌握酶的概念,作用特点与作用机制;掌握和熟悉全酶、辅酶、辅因子、必需基团与活化中心、酶原激活、同工酶、抗体酶、核酶等概念;掌握影响酶促反应的因素;熟悉酶活性调节的方式,维生素种类、功能及缺乏病;了解酶的活力测定方法,分离纯化和应用。教学重点:酶的作用特点与作用机制,影响酶促反应的因素。教学难点:酶的作用机制,酶活性调节的方式。第五章糖代谢(9学时)第一节概论一、糖的种类二、糖的生理功能第二节糖酵解一、概念二、历程三、特点及能量产生四、生物学意义五、调控六、丙酮酸的去路第三节糖的有氧分解452

一、有氧分解概念二、历程三、三羧酸循环(一)概念(二)历程(三)特点及能量产生(四)回补反应(五)生物学意义(六)调控第四节磷酸戊糖途径一、历程二、生物学意义三、调控第五节乙醛酸循环第六节单糖的合成第七节多糖的合成和分解教学要求:糖类是生物体的重要能源和碳源,多糖是重要的生物大分子。本章要求掌握糖酵解和TCA的基本反应过程、限速酶、ATP的生成、生理意义;掌握磷酸戊糖途径和乙醛酸循环的基本过程、生理意义;熟悉三羧酸循环的回补反应,糖原合成、分解、糖异生的基本反应过程,能量变化及生理意义;了解糖代谢的调控。教学重点:糖酵解和TCA的基本反应过程、限速酶、生理意义,磷酸戊糖途径和乙醛酸循环的基本过程、生理意义。教学难点:糖酵解和TCA的基本反应过程及调控。第六章新陈代谢与生物氧化(5学时)第一节概论一、新陈代谢的概念和特点二、新陈代谢的研究方法三、生物氧化的概念和特点四、自由能与高能化合物五、ATP的生理功能六、生物氧化中的CO2的生成452

第二节呼吸链一、呼吸链的概念二、呼吸链传递体的种类和组成三、呼吸链中传递体的顺序四、呼吸链的抑制剂第三节氧化磷酸化作用一、ATP的生成方式二、氧化磷酸化(一)部位(二)P/O比(三)机制(四)氧化磷酸化的解偶联剂和抑制剂(五)线粒体外NADH的氧化第四节ATP的重要作用教学要求:生物氧化是物质在生物体内进行的氧化作用,又称细胞呼吸,是生物能量代谢的重要内容。本章要求掌握生物氧化的概念、特点,呼吸链的组成和排列顺序,水的生成,ATP的生成方式和生理功能,氧化磷酸化作用机制,P/O比值。熟悉电子传递链的抑制和氧化磷酸化的抑制和解偶联。了解呼吸链组分排列顺序的研究方法,以及化学渗透学说的实验证据。教学重点:呼吸链的组成和排列顺序,氧化磷酸化作用机制。教学难点:氧化磷酸化作用机制。第七章脂类代谢(6学时)第一节概论一、脂类的概念和分类二、生理功能第二节脂肪的分解代谢一、脂肪的酶促水解二、甘油的氧化三、脂肪酸的氧化分解四、酮体的生成和利用第三节脂肪的合成代谢452

一、甘油的生物合成二、脂肪酸的生物合成三、脂肪的合成第四节磷脂和胆固醇的代谢一、甘油磷脂的代谢二、胆固醇的代谢教学要求:脂肪的主要生理功能是储存能量、氧化供能,是脂类细胞膜结构的成分,参与细胞识别及信息传递。本章要求掌握脂类的分类、生理功能,脂肪酸的β-氧化、脂肪酸的其它氧化形式、甘油代谢、脂肪酸合成的基本途径。熟悉脂肪分解和合成的基本途径,酮体的生成和利用。了解磷脂和胆固醇的代谢和转化。教学重点:脂肪酸的β-氧化,脂肪酸合成的基本途径,酮体的生成和利用。教学难点:脂肪酸合成的基本途径。第八章氨基酸代谢(4学时)第一节蛋白质的酶促降解一、蛋白质的消化吸收二、蛋白质的营养价值第二节氨基酸的一般代谢一、脱氨基作用二、脱羧基作用三、氨基酸分解产物的代谢第三节个别氨基酸代谢一、氨基酸的合成代谢二、个别氨基酸的代谢障碍三、一碳单位教学要求:人体内蛋白质处于不断降解和合成的动态平衡。本章要求掌握蛋白质的酶促降解,氨基酸的脱氨基和脱羧基作用,分解产物代谢去向,一碳单位。熟悉氨基酸合成的基本途径。了解个别氨基酸代谢。教学重点:氨基酸的脱氨基和脱羧基作用,分解产物代谢去向,一碳单位。教学难点:452

个别氨基酸代谢。第九章核苷酸代谢(4学时)第一节核酸的酶促降解一、核酸的消化吸收二、核酸酶的分类第二节核苷酸的生物降解一、核苷酸的降解二、嘌呤的分解三、嘧啶的分解第三节核苷酸的生物合成一、嘌呤核苷酸的合成二、嘧啶核苷酸的合成三、脱氧核苷酸的合成四、核苷二磷酸和核苷三磷酸的合成五、胸苷酸的合成教学要求:核苷酸是核酸的基本结构单位,除了作为核酸的原料外,还具有多种生物学功能。本章要求掌握嘌呤和嘧啶核苷酸从头合成的原料、特点,分解代谢的基本途径、代谢产物;熟悉嘌呤和嘧啶核苷酸补救合成与从头合成的概念、基本途径,核酸的酶促降解。教学重点:嘌呤和嘧啶核苷酸从头合成的原料、特点,分解代谢的基本途径、代谢产物的去路。教学难点:嘌呤和嘧啶分解代谢的基本途径的特点。第十章DNA的生物合成(4学时)第一节DNA的复制一、半保留复制二、与DNA合成有关的酶类三、DNA复制的分子机制和复制过程第二节DNA的损伤与修复一、影响DNA损伤的因素二、DNA损伤的修复第三节逆转录452

教学要求:生物遗传信息传递的中心法则是以DNA为中心,DNA生物合成包括DNA的半保留复制、DNA损伤修复和逆转录。本章要求掌握生物遗传信息传递的中心法则及其扩展,DNA半保留复制、半不连续复制的概念,复制需要的蛋白因子,复制的基本过程,逆转录和逆转录酶的概念;熟悉和了解逆转录的主要反应过程,DNA损伤与修复。教学重点:复制需要的蛋白因子,复制的基本过程。教学难点:复制的基本过程。第十一章RNA的生物合成(4学时)第一节转录一、转录的概念与特点二、与转录有关的酶三、转录的过程第二节转录后加工一、rRNA转录后加工二、tRNA转录后加工三、mRNA转录后加工第三节RNA复制教学要求:RNA的生物合成包括转录与RNA复制两个内容。本章要求掌握不对称转录的概念、特点、转录体系(DNA模板、4种NTP原料、RNA聚合酶及相关蛋白因子),熟悉转录过程,了解转录后加工、RNA复制概念。教学重点:转录的基本过程。教学难点:mRNA的转录后加工。第十二章蛋白质的生物合成(5学时)第一节蛋白质合成体系的重要组分一、mRNA及遗传密码二、tRNA三、rRNA与核糖体四、辅助因子452

第二节蛋白质生物合成的过程及机制一、氨基酸的活化二、肽链的起始三、肽链延伸及机制四、肽链合成的终止和释放五、蛋白质合成的后加工教学要求:蛋白质生物合成是遗传信息的最终表达,即遗传信息传递的翻译过程。本章要求掌握遗传密码的特点、蛋白质合成体系各组成成分及其功能,熟悉蛋白质生物合成过程(分子机制),及能量消耗,蛋白质合成后加工的方式。教学重点:蛋白质合成体系各组成成分及其功能,蛋白质生物合成过程。教学难点:蛋白质生物合成过程,,蛋白质合成后加工的方式。第十三章物质代谢的联系与调控(3学时)第一节物质代谢的相互联系一、糖代谢与脂肪代谢的相互关系二、糖代谢与蛋白代谢的相互关系三、脂肪代谢与蛋白代谢的相互关系四、核酸和其它物质代谢的相互关系第二节代谢调节一、四个水平的代谢调节二、基因表达调控教学要求:物质代谢是生命的基本特征。各种营养物质在体内均有其独特的代谢途径,且通过共同的中间产物相互联系,通过各级水平的调节使机体处于相对稳定状态。本章要求掌握物质代谢的相互联系及特点,细胞和酶水平的调节;熟悉激素水平和整体调节,操纵子学说,酶合成的诱导和阻遏。教学重点:物质代谢的相互联系及特点,细胞和酶水平的调节。教学难点:操纵子学说。机动习题课1次(2学时)452

四、推荐教材及参考书目[1]王镜岩,朱圣庚,徐长法.《生物化学教程》.高等教育出版社,2008[2]王镜岩.《生物化学》(第三版).高等教育出版社,2002[3]杨荣武.《生物化学原理》.科学出版社,2013[4]王希成.《生物化学》.清华大学出版社,2010《生物化学实验》课程教学大纲课程编号:0802005课程总学时/学分:30/1.5(其中理论0学时,实验30学时)课程类别:学科基础与专业必修课一、教学目的和任务生物化学实验是配合生物化学理论教学设置的专业基础课,通过本实验课的学习使学生了解生物大分子的分离纯化方法,蛋白质、核酸及主要代谢产物的定性、定量分析技术,酶活性测定的方法和技术。力求使学生能够对生物化学实验技术的基本理论和概念有更加深刻的认识,激发学生对探索生物化学规律的浓厚兴趣。培养学生严谨的科学态度,培养学生分析问题和解决问题的能力,锻炼学生的实际操作能力。二、教学基本要求本课程是在有机、无机及分析化学实验的基础上,学习生物化学研究的基本方法,较熟练地掌握比色、层析、电泳、离心等基本实验技术的原理和操作,提高观察、分析和解决问题的能力,培养学生实事求是的科学态度和扎实、严谨的工作作风,为学习后续课程和将来的实际工作及科学研究打好基础。三、教学内容及学时分配[实验一]常用生化实验技术原理与应用[实验要求]通过实验理论的讲解与演示,掌握常用生化实验技术的原理与基本操作,主要有离心技术、电泳技术、层析技术、分光光度技术等。[实验学时]3学时[实验二]氨基酸的分离鉴定——纸层析法452

[实验要求]了解分配层析、纸层析法的基本原理;理解氨基酸纸层析法的原理;掌握纸层析法的操作方法,熟悉Rf值及其影响因。[实验学时]3学时[实验三]乙酸纤维薄膜电泳分离血清蛋白[实验要求]了解电泳的一般原理;理解醋酸纤维薄膜电泳法分离血清蛋白的原理;掌握醋酸纤维薄膜的电泳操作技术。[实验学时]4学时[实验四]氨基酸和蛋白质的颜色反应及蛋白质的变性与沉淀[实验要求]本实验要求掌握构成蛋白质的基本结构单位和蛋白质及氨基酸的呈色反应原理,学会几种常用的鉴定蛋白质和氨基酸的方法,了解影响呈色反应的干扰因素。了解蛋白质沉淀与变性的关系,知道几种蛋白质沉淀方法的实际意义,加深对蛋白质胶体性质的认识。[实验学时]4学时[实验五]酶促反应动力学[实验要求]本实验要求掌握激活剂和抑制剂、温度、pH值对酶活性影响,加深对酶性质的认识,学会进行简单的实验设计。[实验学时]4学时[实验六]考马斯亮蓝法测定蛋白质含量[实验要求]本实验要求掌握考马斯亮蓝G-250染色法测量蛋白质含量的原理和方法,掌握分光光度计的使用,学会标准曲线的制作方法。[实验学时]4学时[实验七]维生素C的定量测定—2,6-二氯酚靛酚法[实验要求]了解维生素C的生理意义;理解2,6-二氯酚靛酚滴定法的优缺点;掌握维生素C定量测定的原理,掌握微量滴定管的使用。[实验学时]3学时[实验八]动物肝脏中DNA的提取及鉴定[实验要求]本实验要求掌握浓盐法从动物组织中提取DNA的基本原理和操作方法,熟悉DNA鉴定的原理及方法。[实验学时]4学时[实验九]小麦萌发前后淀粉酶活力测定[实验要求]了解小麦萌发前后淀粉酶活力的变化;理解分光光度法的原理;掌握测定淀粉酶活力的方法,分光光度计的使用方法。[实验学时]4学时根据实际情况选择30学时的实验项目。452

四、推荐教材及参考书目[1]刘箭.《生物化学实验教程》(第二版).科学出版社,2010[2]陈钧辉.《生物化学实验》(第五版).科学出版社,2014[3]余冰宾.《生物化学实验指导》.清华大学出版社,2004[4]童耕雷.《生物化学实验》.上海交通大学出版社,2005《人体及动物生理学》课程教学大纲课程编号:0812063课程总学时/学分:45/2.5(其中理论45学时,实验0学时)课程类别:学科基础与专业必修课一、教学目的和任务人体及动物生理学是研究正常人体功能活动规律的科学。高等动物有很多系统,包括血液、呼吸、消化、循环、泌尿、生殖、内分泌和神经系统等。在正常条件下,上述各个系统具有哪些功能,这些功能是如何实现的以及它们受到哪些调节和控制等问题是人体及动物生理学的研究任务。二、教学基本要求通过本课程的学习,使学生了解和掌握机体各系统、器官的正常生理功能,这些功能是如何实现的以及它们受到哪些因素的调节和控制。为后续课程的学习提供理论基础。将讲授、提问多种教学方法融合在一起,结合电子多媒体课件、挂图、幻灯、投影仪多种教学手段,启发学生加深对课程内容的理解、巩固。三、教学内容及学时分配第一章绪论(2学时)一、人体及动物生理学的研究内容二、人体及动物生理学的研究方法三、人体及动物生理学的发展及其与医学的关系四、人体生理活动的基本特征(一)新陈代谢(二)兴奋性452

(三)适应性(四)生殖五、人体功能活动的调节(一)人体功能活动的调节方式(二)人体功能的反馈性控制(三)内环境与稳态教学要求:掌握内环境与稳态的概念;内环境理化性质相对恒定的重要意义。熟悉人体功能活动的调节方式;反射、条件反射与非条件反射的概念;反馈性控制。教学重点:内环境和稳态的概念教学难点:生命活动的反馈调节。第二章神经肌肉的一般生理(4学时)第一节神经和肌肉的兴奋和兴奋性一、静息电位的形成和维持二、细胞膜动作电位第二节细胞的跨膜物质转运和信号传递功能第三节神经冲动的产生和传导第四节兴奋由神经向肌肉的传递第五节肌肉的收缩一、骨骼肌的超微结构二、骨骼肌的收缩机制三、骨骼肌的机械特性教学要求:熟悉等长收缩、等张收缩、单收缩、复合收缩、肌肉收缩能力的概念;前负荷、后负荷对肌肉做功的影响。掌握骨骼肌的兴奋-收缩耦联和骨骼肌的收缩机制。教学重点:骨骼肌的兴奋-收缩耦联和骨骼肌的收缩机制。教学难点:前负荷、后负荷对肌肉做功的影响。第三章神经系统(10学时)第一节神经系统的细胞结构和功能第二节中枢神经系统对运动的控制和调节452

一、运动神经元及其活动的调节二、脊髓对躯体运动的调节三、脑干对姿势和运动的控制四、大脑皮质对躯体运动的控制第三节自主神经系统第四节中枢神经系统的感觉功能一、脊髓与低位脑干的感觉传导与分析功能二、丘脑的感觉投射系统三、大脑皮质的感觉分析功能第五节神经系统的高级功能一、大脑皮质的生物电活动二、觉醒与睡眠三、学习和记忆四、人类大脑皮质的语言功能教学要求:掌握化学性突触传递的方式及特点。熟悉神经系统的组成;神经纤维传导特性;神经元之间的信息传递方式;条件反射的概念、形成和意义。掌握反射的概念和反射弧的组成;牵涉痛的概念及意义;脊休克、腱反射及肌紧张的形成。教学重点:神经系统的结构;感觉功能和运动功能教学难点:牵涉痛的概念及意义第四章感觉器官(2学时)第一节概述第二节眼和视觉第三节耳和听觉第四节前庭器官和平衡感觉第五节嗅觉与味觉器官第六节皮肤感觉教学要求:熟悉感受器的一般生理特性;掌握眼的调节;眼的折光和调节异常及矫正。了解传音系统的功能和内耳耳蜗的感音功能。教学重点:掌握眼的调节;眼的折光和调节异常及矫正。452

教学难点:传音系统的功能和内耳耳蜗的感音功能。第五章血液(3学时)第一节概述第二节血液的组成和理化性质第三节血细胞生理第四节血液凝固第五节机体防御第六节血型与输血原则教学要求:熟悉血液的组成及功能;血浆渗透压的组成,正常值及作用;红细胞、白细胞、血小板的形态、正常值和生理功能;掌握红细胞的特性和ABO血型系统。熟悉凝血过程;纤维蛋白溶解及生理意义。教学重点:红细胞的生理特性和ABO血型系统的类型和意义。教学难点:凝血过程及纤维蛋白溶解。第六章血液循环(6学时)第一节心脏生理一、心肌的电活动二、心脏的泵血功能三、心输出量及其影响因素第二节血管生理一、各类血管的功能二、血流动力学和血压三、动脉血压四、静脉血压和静脉回心血量五、微循环与组织液的生成第三节心血管系统的调节第四节器官循环教学要求:452

掌握心动周期的概念;心房和心室的收缩和舒张;心室肌细胞动作电位的产生过程及原理;心动周期中心肌兴奋性的变化;期前收缩及代偿间歇产生的原理;兴奋在心脏中的传导途径;压力感受性反射。熟悉每搏输出量和每分输出量的概念;心率对心输出量的影响。教学重点:心室肌细胞动作电位的产生过程及心脏泵血过程。教学难点:心脏的自身调节。第七章呼吸(4学时)第一节呼吸道与肺泡第二节呼吸运动与肺通气第三节呼吸气体的交换第四节气体在血液中的运输第五节呼吸的调节第六节肺的非呼吸功能教学要求:掌握肺通气量的概念;胸内压的形成及变化;氧的运输;氧和二氧化碳在肺泡、血液和组织中的分压及交换过程。熟悉呼吸的概念;呼吸的三个环节;肺泡表面张力与表面活性物质的作用;弹性阻力与顺应性及非弹性阻力;肺容量的概念。教学重点:胸内负压的形成及变化;氧在血液中的运输。教学难点:肺泡表面张力与表面活性物质的作用。第八章能量代谢和体温(2学时)第一节能量代谢第二节体温及其调节教学要求:掌握影响能量代谢的因素及基础代谢率的概念。熟悉体温调节。了解体温的概念;体温的生理变动;产热与散热过程的平衡。教学重点:影响能量代谢的因素及基础代谢率的概念。教学难点:体温的调节。第九章消化(4学时)第一节概述第二节口腔内的消化452

第三节胃内的消化第四节小肠内的消化第五节大肠内的消化第六节吸收教学要求:熟悉消化和吸收的概念;小肠在吸收中的重要作用。掌握胃的运动形式;胃液的成分和作用;胃的排空及其调节。了解小肠的运动形式;大肠的运动形式。教学重点:小肠的吸收。教学难点:消化的神经调节。第十章排泄(4学时)第一节肾的结构与基本功能第二节尿的生成第三节尿的浓缩与稀释第四节肾泌尿功能的调节第五节排尿活动及其调节教学要求:熟悉肾脏的血液循环特征;影响肾小管和集合管重吸收的因素。了解肾脏的结构特征;尿液的浓缩与稀释。掌握肾小球的滤过机能;肾小管的机能。教学重点:尿液的形成过程。教学难点:尿液的浓缩与稀释。第十一章内分泌(2学时)第一节概述第二节下丘脑与垂体的功能联系第三节垂体的内分泌第四节甲状腺第五节肾上腺第六节胰岛第七节调节钙磷代谢的主要激素第八节其他内分泌腺和激素教学要求:452

熟悉内分泌系统的概念及生理功能;激素的一般特征、化学分类;激素作用的一般特点。掌握下丘脑-神经垂体系统及下丘脑-腺垂体系统;生长素的生理作用;甲状腺激素的作用;胰岛素的生理作用;糖皮质激素的主要生理功能。教学重点:激素的特征。教学难点:激素的作用机制第十二章生殖与生长发育(2学时)第一节雄性的生殖功能第二节雌性的生殖功能第三节受精、妊娠与授乳第四节胚胎期发育第五节青春期生长发育的特点教学要求:了解睾丸的内分泌机能和睾丸功能的调节。掌握雌、孕激素的生理作用;月经周期。熟悉卵泡的发育、成熟与排卵;下丘脑-垂体-卵巢轴及其活动的调节。教学重点:下丘脑-垂体-性腺轴的调节机理。教学难点:雌、孕激素的生理作用。四、推荐教材及参考书目[1]张镜如等.《生理学》.人民卫生出版社,1998[2]钟国隆等.《生理学》.人民卫生出版社,2001[3]王玢等.《人体及动物生理学》.高等教育出版社,2008《人体及动物生理学实验》课程教学大纲课程编号:0802010课程总学时/学分:30/1.5(其中理论0学时,实验30学时)课程类别:学科基础与专业必修课一、本课程的目的、任务452

动物生理学实验是与动物生理学理论相配套的专业基础课,通过本课程基础性和综合性实验,达到训练学生动手能力;观察、分析问题和归纳问题的能力;加深对理论知识的理解和记忆。通过设计性实验培养学生的创新精神、严谨治学和团队精神,以提高学生的综合素质,同时为后续课程学习打下坚实的基础。二、教学基本要求本课程是在学习人体组织解剖和动物学实验的基础上,进一步对其生理机能进行研究,要求学生在老师的指导下能独立进行实验,通过观察实验结果加深对理论知识的理解和巩固;同时培养学生的动手能力、独立思考能力和创新能力。本课程教材编选的原则是实验方法得当,符合教学实际。三、教学内容及学时分配[实验一]蟾蜍坐骨神经-腓肠肌标本的制备[实验要求]通过坐骨神经-腓肠肌标本制备的实验,使学生掌握双毁髓和坐骨神经-腓肠肌标本的制备方法;通过观察实验结果,加深对肌肉生理理论知识的理解和记忆。[实验学时]3学时[实验二]骨骼肌的单收缩与复合收缩分析[实验要求]通过成功记录蟾蜍坐骨神经干复合动作电位,掌握细胞外记录生物电信号的技术方法;掌握设定刺激参数的方法;熟悉几个生理学基本概念:阈刺激、最适刺激、动作电位、潜伏期、时程、传导速度。[实验学时]3学时[实验三]反射时的测定及反射弧分析[实验要求]通过反射时的测定和反射弧组成分析这一实验,要求学生掌握反射时的测定方法;理解反射弧是反射活动的基本结构基础,其任何一部分缺损,反射活动都不能完成。[实验学时]3学时[实验四]家兔去大脑僵直[实验要求]通过实验学习暴露脑的方法,观察去大脑僵直的现象,掌握中枢神经各部分的协调作用,并加深对神经系统功能的理解。[实验学时]5学时[实验五]蛙类心搏过程的观察和描记452

[实验要求]通过对蛙类正常心搏和斯氏结扎后心博过程的观察,了解两栖类动物的正常起搏点是静脉窦,其心脏的节律性由静脉窦-心房-心室依次降低,并进一步理解和巩固理论知识。[实验学时]3学时[实验六]人体ABO血型的测定、心音听诊及动脉血压的测量[实验要求]用A型和B型标准血清,测定ABO血型,学习辨别血型的方法。学习测量动脉血压的方法;学会用听诊器听心音。[实验学时]3学时[实验七]家兔呼吸运动的调节[实验要求]通过家兔呼吸运动的调节实验,使学生掌握家兔的颈部解剖和剑突分离技术,通过实验现象的观察,使学生加深对呼吸的神经调节和各种因素对呼吸影响的理解,巩固了理论知识。[实验学时]5学时[实验八]家兔消化管运动的调节[实验要求]通过实验进一步熟悉家兔的麻烦和手术方法,学习观察正常动物在体胃肠运动的方法;观察在神经及药物作用下,消化管紧张性及运动节律的改变。[实验学时]5学时四、推荐教材及参考书目[1]杨秀平.《动物生理学实验》.高等教育出版社,2009[2]王玢,左明雪.《人体及动物生理学》.高等教育出版社,2008[3]解景田,赵静.《生理学实验》.高等教育出版社,2010《微生物学A》课程教学大纲课程编号:0812007课程总学时/学分:45/2.5(其中理论45学时,实验0学时)课程类别:学科基础与专业必修课一、教学目的和任务452

微生物学是生物专业的基础课程之一,它既是基础学科,又是应用科学,在工、农、环保以及医疗卫生等方面都有着主要作用。通过本课程的学习,应使学生建立较深刻的微生物学观点,使学生掌握微生物的形态、结构、微生物生命活动规律等系统的基础理论和基本知识以及其在实践中的应用。为今后从事教学、科研和利用微生物奠定必要的基础。二、教学基本要求教学的重点为微生物的形态结构、微生物的营养与代谢以及微生物的遗传和变异。该课程与分子生物学联系较为密切,在教学中注意相互交叉的部分。微生物学是实践性很强的学科,加强实验教学教材编写的原则是,注重理论与实践相结合,充分突出试验科学的特点,使学生掌握研究微生物的基本方法和基本技能。采用多媒体等现代化教学手段辅助教学,丰富教学内容,提高教学质量。课堂教学与学生的课后复习、讨论及专题讲座相结合,并注意通过各种渠道保持与学生的联系,随时了解他们对教学的意见和要求,不断改进教学方法和教学手段。三、教学内容及学时分配第一章绪论(2学时)一、微生物与我们二、微生物科学三、微生物的发现和微生物学的建立与发展四、20世纪的微生物学五、21世纪微生物学展望教学要求:明确微生物学的研究范围,研究微生物学的目的、任务和方法以及学习微生物学的意义。了解微生物学发展的主要阶段。明确微生物学作为一门独立学科在生命科学发展中的重要作用和地位;展望未来,激发学生的学习兴趣和明确肩负的重任。教学重点:微生物学基本概念、特点及发展史。教学难点:微生物学基本概念、特点。第二章原核微生物(5学时)第一节细菌一、细菌的形态(基本形态、特殊形态)、大小二、细菌细胞的结构三、细菌的繁殖452

第二节放线菌一、放线菌与人类生活及生产的关系二、放线菌的形态结构、繁殖方式、菌落特征三、几种常见的放线菌第三节其它类型的原核微生物一、支原体二、立克次氏体三、衣原体第四节古生菌一、概念的提出二、细胞形态三、细胞结构教学要求:了解微生物的类群、形态和结构特点;明确各类原核微生物的异同。教学重点:细菌的形态、结构及功能,细菌的菌落特征。教学难点:细菌的结构及功能。第三章真核微生物(4学时)第一节酵母菌一、酵母菌形态结构二、酵母菌的繁殖三、酵母菌的培养特征四、几种酵母菌第二节霉菌一、霉菌的形态结构二、霉菌的繁殖三、霉菌的培养特征四、几种重要的霉菌教学要求:掌握真菌的类群、形态和结构特点;明确各酵母菌霉菌的繁殖。教学重点:真菌的结构、繁殖及应用。教学难点:452

真菌的结构、繁殖。第四章病毒(4学时)第一节概述一、病毒的发现和研究历史二、病毒的特点和定义三、病毒的宿主范围四、病毒的培养和纯化第二节毒粒的性质一、毒粒的形态结构二、毒粒的化学组成第三节病毒的复制一、病毒的复制周期二、病毒感染的起始三、病毒大分子的合成四、病毒的装配与释放第四节病毒的非增殖性感染一、概念二、温和噬菌体的溶源性反应第五节亚病毒因子一、卫星病毒二、卫星RNA三、类病毒四、朊病毒教学要求:通过本章的课堂教学,使学生了解病毒,包括噬菌体、动植物病毒等的生活周期,掌握反映病毒生长繁殖规律的一步生长曲线的原理和实验方法,及有关病毒非增殖性感染特别是噬菌体溶原性反应的基本概念。掌握病毒的基本特征、形态、组成和结构。教学重点:病毒定义特点及结构;病毒的复制,亚病毒因子。教学难点:病毒定义、复制及温和噬菌体。第五章微生物的营养(4学时)第一节微生物的营养要求452

一、微生物细胞的化学组成二、营养物质及其生理功能三、微生物的营养类型第二节培养基一、选用和设计培养基的原则和方法二、培养基的类型及应用第三节营养物质进入细胞一、扩散二、促进扩散三、主动运输四、膜泡运输教学要求:通过本章的课堂教学,使学生了解微生物营养类型的特点及多样性,以及根据不同微生物各自的营养要求,配制相应的培养基对微生物培养的理论知识。教学重点:微生物的营养类型、培养基及其分类;营养物质进入细胞方式。教学难点:微生物的营养类型、培养基及其分类。第六章微生物的代谢(5学时)第一节代谢概论第二节微生物产能代谢一、生物氧化二、异养微生物的生物氧化三、自养微生物的生物氧化四、能量转换第三节微生物特有的合成代谢一、固氮作用二、肽聚糖的合成第四节微生物次级代谢与次级代谢产物一、次级代谢与次级代谢产物二、次级代谢的调节教学要求:通过本章的课堂教学,使学生了解微生物代谢类型的特点及多样性。教学重点:452

异养微生物的生物氧化及其代谢类型教学难点:发酵及其呼吸;细胞壁的合成。第七章微生物的生长繁殖及其控制(5学时)第一节生物生长的测定一、以数量变化对微生物生长情况进行测定二、以生物量为指标测定微生物的生长第二节细菌的群体生长繁殖一、生长曲线二、同步培养三、连续培养第三节环境因素对微生物生长的影响一、温度二、pH三、氧四、营养物质第四节微生物生长繁殖的控制一、控制微生物的化学物质二、控制微生物的物理因素教学要求:通过本章的课堂教学,使学生了解微生物生长繁殖的规律,掌握微生物生长的测定方法,及各种物理、化学因素对微生物生长的影响。教学重点:微生物繁殖规律、测定方法;种物理、化学因素对微生物生长的影响。教学难点:微生物繁殖规律、测定方法。第八章微生物的遗传变异(6学时)第一节遗传的物质基础一、DNA作为遗传物质二、RNA作为遗传物质三、朊病毒的发现与思考第二节微生物的基因组结构一、原核微生物的基因组二、真核微生物的基因组452

第三节质粒和转座因子一、质粒的分子结构二、质粒的主要类型第四节基因突变及修复一、基因突变的特点二、几种常见的微生物突变类型三、诱变剂与致癌物质——Ames试验第五节细菌基因转移和重组一、细菌的接合作用二、细菌的转导三、细菌的遗传转化第六节菌种保藏一、菌种的衰退与复壮二、防止衰退的措施三、菌种保藏教学要求:通过本章的课堂教学,使学生了解细菌的染色体基因组及染色体外的遗传因子(质粒和转座子)的结构和基本特点,掌握微生物基因突变、遗传的基本规律,并在此基础上了解微生物菌种保藏的基本理论和实验方法。教学重点:微生物基因突变、遗传的基本规律。教学难点:微生物基因突变特点、细菌基因转移和重组;艾姆氏实验。第九章微生物的生态(4学时)第一节微生物在自然界中的分布一、土壤中的微生物二、水体中的微生物三、空气中的微生物四、工农业产品中的微生物五、正常人体及动植物体上的微生物六、极端环境中的微生物第二节微生物间及微生物与其它生物间的关系一、微生物间的相互关系二、微生物与高等植物间的关系452

三、微生物与人体及动物间的关系第三节微生物在自然界物质循环中的作用一、微生物在碳素循环中的作用二、微生物在氮素循环中的作用第四节微生物与污水处理一、水体自净二、污水的微生物处理教学要求:通过本章的课堂教学,使学生了解微生物在自然分布的特点及与人类生活的密切关系,掌握微生物与其生活在一起的其它生物之间的相互关系,及微生物在自然界物质循环中的重要作用。教学重点:微生物之间的相互关系,及微生物在自然界物质循环中的重要作用。教学难点:微生物之间的相互关系。第十章微生物的分类鉴定(2学时)第一节细菌分类一、分类单元及其等级二、微生物的命名第二节细菌分类鉴定的特征和技术一、形态学特征二、生理生化特征三、核酸的碱基组成和分子杂交教学要求:通过本章的课堂教学,使学生掌握微生物分类的基本原理和技术。教学重点:细菌分类单元、分类手册;细菌分类鉴定的特征。教学难点:细菌分类鉴定的特征。第十一章传染与免疫(4学时)第一节感染的一般概念一、感染的途径与方式二、微生物的致病性三、感染的类型452

第二节宿主的非特异免疫一、生理屏障二、细胞因素三、体液因素四、炎症第三节宿主的特异性免疫一、特异性免疫的一般概念二、抗原和抗体三、免疫应答第四节免疫学应用一、免疫学防治二、血清学反应教学要求:通过本章的课堂教学,使学生掌握免疫学的基本理论及基本概念;掌握免疫学知识的应用。教学重点:感染与免疫概念,特异性免疫教学难点:免疫应答过程、机理。四、推荐教材及参考书目[1]沈萍,陈向东.《微生物学》(第二版.高等教育出版社,2010[2]黄秀梨,辛明秀.《微生物学》(第三版.高等教育出版社,2010[3]周德庆.《微生物学教程》(第三版).高等教育出版社,2011《微生物学实验》课程教学大纲课程编号:0802071课程总学时/学分:27/1.5(其中理论0学时,实验27学时)课程类别:学科基础与专业必修课一、教学目的和任务452

本课程是配合《微生物学》的实验课程,旨在通过本实验课程的学习,加强对微生物学基本理论、知识的系统学习,掌握微生物学实验的基本操作和技能,是完成微生物教学目的和任务的必需手段。本课程要求在学习系统理论知识的基础上完成实验教学,使学生掌握微生物学实验的设计原理和基本的实验技能,培养学生具有较强的动手能力。二、教学基本要求使学生掌握微生物学实验的设计原理和基本的实验技能,培养学生较强的动手能力。教学重点为微生物的形态结构观察、微生物的纯培养以及生理生化反应,使学生具有适应于从事相关学科的基础理论研究与实际生产应用的微生物学实验技能。在教学过程中注意与分子生物学实验和遗传学实验的结合,对有关重复内容的实验没有进行选取,着重强化微生物学实验基本技能。三、教学内容及学时分配[实验一]微生物的形态结构观察细菌、酵母菌、霉菌的形态观察[实验要求]初步掌握几种常见菌的基本形态。[实验学时]3学时[实验二]微生物的染色(一)(一)细菌的单染色法(二)细菌的革兰氏染色法[实验要求]学习微生物涂片、染色的基本技术,掌握细菌的各种染色方法及无菌操作技术。巩固显微镜的使用方法。[实验学时]6学时[实验三]微生物的染色(二)细菌芽孢染色法[实验要求]学习微生物涂片、染色的基本技术,掌握细菌的各种染色方法及无菌操作技术。[实验学时]3学时[实验四]培养基的制备(一)消毒与灭菌的方法(二)牛肉膏蛋白胨培养基的制备(三)马丁氏培养基的制备[实验要求]掌握培养基的基本分类和制作方法,明确培养基的配制原理;学习消毒和灭菌的常用方法。[实验学时]3学时452

[实验五]微生物的纯培养[实验要求]掌握倒平板的方法和几种分离纯化微生物的基本操作技术。[实验学时]3学时[实验六]微生物数量的测定---显微镜直接计数法[实验要求]明确各种计数的原理,学习和掌握微生物的常用计数方法。[实验学时]3学时[实验七]微生物生理生化反应(一)糖发酵试验(二)IMVIC与H2S试验[实验要求]通过学习糖发酵试验、鉴定肠道菌的其他不同生化反应和微生物的代谢产物抗生素的测定等几个实验,学习和证明不同的细菌其生化功能的多样性和微生物之间的相互作用。[实验学时]3学时[实验八]乳酸菌及乳酸饮料的制作(一)乳酸菌的分离纯化(二)乳酸菌饮料的制作[实验要求]学习乳酸发酵和制作乳酸饮料的方法,了解乳酸菌的生长特性[实验学时]3学时[实验九]水的细菌学检查(一)细菌的测定(二)大肠杆菌群的测定[实验要求]学习水中微生物的检测方法[实验学时]6学时各专业根据各自专业特点,从以上实验中选取27课时。四、推荐教材及参考书目[1]沈萍,陈向东.《微生物学实验》(第四版).高等教育出版社,2010[2]黄秀梨,辛明秀.《微生物学实验》(第三版).高等教育出版社,2010[3]杨革.《微生物学实验教程》(第二版).科学出版社,2015《细胞生物学》课程教学大纲课程编号:0812064课程总学时/学分:54/3(其中理论54学时,实验0学时)452

课程类别:学科基础与专业必修课一、教学目的和任务本课程的教学以真核细胞结构、功能和生活史为主要内容,强调细胞是生命活动的基本单位,突出生物膜,细胞信号转导,细胞增殖调控,细胞分化、衰老与凋亡,肿瘤生物学等热点问题,使学生通过本课程的学习,了解和掌握真核细胞的结构与功能,并深入理解彼此之间的相关性和一致性,从显微水平、超微水平和分子水平等三个层次认识细胞生命活动的本质和基本规律。二、教学基本要求在教学工作中,采用多媒体课件和国内外最新的教学参考书、教案,灵活运用电子多媒体课件、挂图、幻灯、投影仪多种教学手段,因材施教,把发展学生“独立学习、独立思考、独立判断和独立工作”的能力放在首位,努力调动学生的兴趣和积极性,使学生在牢固掌握基础知识和基本概念的同时,得到科学研究、科学思维和科学方法的良好训练,为其他专业基础课和专业课的学习及日后的研究工作打下坚实的基础。三、教学内容及学时分配第一章绪论(2学时)第一节细胞生物学研究的内容与现状一、细胞生物学的概念二、细胞的概念三、细胞生物学的现状及当前主要研究任务第二节细胞生物学发展简史一、细胞的发现二、细胞学说的建立及其意义三、细胞学的经典时期四、实验细胞学与细胞学的分支及其发展五、细胞生物学学科的形成与分子细胞生物学的兴起教学要求:通过绪论学习,使学生对细胞生物学的全貌初步了解,激发学生学习细胞生物学的兴趣。要求学生掌握细胞、细胞学及细胞生物学等基本概念;理解细胞学说建立及其意义;了解细胞生物学发展的简史及当前细胞生物学研究的主要内容及其主要发展方向。452

教学重点:细胞、细胞学及细胞生物学等基本概念;细胞学说建立及其意义。教学难点:当前细胞生物学研究的主要内容及其主要发展方向。第二章细胞的统一性与多样性(4学时)第一节细胞的基本概念一、细胞是生命活动的基本单位二、细胞的基本共性第二节非细胞形态的生命体—病毒及其与细胞的关系一、病毒的基本知识二、病毒在细胞内的增殖第三节原核细胞与古核细胞一、最小最简单的细胞—支原体二、原核细胞的两个代表—细菌和蓝藻三、原核细胞与真核细胞的比较第四节真核细胞基本知识概要一、真核细胞的基本结构体系二、细胞的大小及其分析三、细胞形态结构与功能的关系教学要求:本章要求掌握细胞是一切生命活动的基本单位这一概念及其含义,掌握真核细胞与原核细胞的共同点和主要区别,掌握细菌和蓝藻的结构及生命活动特点;了解病毒生命活动特征,了解真核细胞的基本结构体系,了解真核细胞形态结构与功能的关系。教学重点:细胞是一切生命活动的基本单位这一概念及其含义,真核细胞与原核细胞的共同点和主要区别,细菌和蓝藻的结构及生命活动特点。教学难点:真核细胞的基本结构体以及形态结构与功能的关系。第三章细胞生物学研究方法(4学时)第一节细胞形态结构的观察方法一、光学显微镜技术二、电子显微镜技术三、扫描隧道显微镜452

第二节细胞组分的分析方法一、细胞及细胞组分的分离与纯化二、细胞内核酸、蛋白质、酶、糖与脂等的显示方法三、特异蛋白抗原的定位与定性四、细胞内特异核酸序列的定位与定性五、利用放射性标记技术研究生物大分子在细胞内的合成动态六、定量细胞化学分析技术第三节细胞培养、细胞工程与显微操作技术一、细胞的培养二、细胞工程三、细胞显微操作技术教学要求:本章要求掌握细胞形态观察、细胞组分分离与纯化的常用方法、技术及其原理。了解电子显微镜的结构及其工作原理,了解细胞内特异蛋白抗原与特异核酸序列的定位与定性等新技术;初步掌握细胞培养、细胞杂交及转基因技术的原理及基本方法。教学重点:细胞形态观察、细胞组分分离与纯化的常用方法、技术及其原理。教学难点:各种显微镜的结构及其工作原理;细胞内特异蛋白抗原与特异核酸序列的定位与定性的方法。第四章细胞质膜(2学时)第一节细胞质膜的结构模型一、生物膜的结构模型二、膜脂三、膜蛋白第二节生物膜的基本特征与功能一、膜的流动性二、膜的不对称性第三节膜骨架教学要求:本章要求掌握细胞膜结构及其基本特征与功能,红细胞膜骨架的基本构成,了解生物膜的结构模型。教学重点:452

细胞膜结构及其基本特征与功能,红细胞膜骨架的基本构成。教学难点:红细胞膜骨架的基本结构及意义。第五章物质的跨膜运输(2学时)第一节物质的跨膜运输一、被动运输二、主动运输第二节胞吞作用与胞吐作用教学要求:本章要求掌握物质的跨膜运输的特点及其生物学意义。教学重点:物质的跨膜运输的特点及其生物学意义。教学难点:协同运输的过程,胞吞作用与胞吐作用的过程。第六章线粒体与叶绿体(2学时)第一节线粒体一、线粒体与氧化磷酸化二、线粒体的功能三、线粒体与疾病第二节叶绿体(自学)教学要求:本章要求学生掌握线粒体的形态结构及其化学组成特点,掌握氧化磷酸化的分子机理,了解叶绿体的结构特点及其功能,了解线粒体与叶绿体蛋白质的运送与装配过程。教学重点:线粒体的形态结构及其功能,线粒体与叶绿体蛋白质的运送与装配过程。教学难点:氧化磷酸化的分子机理。第七章真核细胞内膜系统、蛋白质分选与膜泡运输(6学时)第一节细胞质基质的涵义与功能一、细胞质基质的涵义二、细胞质基质的功能第二节内质网一、内质网的两种基本类型452

二、内质网的功能第三节高尔基体一、高尔基体的基本结构二、高尔基体的功能第四节溶酶体与过氧化物酶体一、溶酶体的结构类型二、溶酶体的功能三、溶酶体的生物发生四、过氧化物酶体的结构与功能第五节细胞内蛋白质的分泌与细胞结构的装配一、信号假说与蛋白质分泌信号二、蛋白质分选的基本途径与类型三、膜泡运输教学要求:本章要求学生掌握细胞质内各种主要细胞器的结构与功能,以及各细胞器行使功能的细胞生物学基础。掌握溶酶体与过氧化物酶体在结构功能等方面的异同。了解细胞质基质的含义及细胞质基质的功能,了解溶酶体的生物发生过程。教学重点:内质网、高尔基体、溶酶体的结构与功能,信号假说的内容。教学难点:溶酶体的生物发生过程,信号假说的内容、膜泡运输的三种形式。第八章细胞信号转导(4学时)第一节概述一、细胞通讯二、细胞转导系统及其特性第二节通过细胞内受体介导的信号转导第三节通过细胞表面受体介导的信号跨膜转导第四节酶连受体介导的信号转导教学要求:掌握细胞通讯的有关概念;了解由G蛋白偶联受体所介导的信号通路:cAMP信号通路和磷脂酰肌醇信号通路的组成、特点及其主要功能。教学重点:细胞通讯的有关概念,cAMP信号通路和磷脂酰肌醇信号通路的组成、特点及其主要功能。452

教学难点:cAMP信号通路和磷脂酰肌醇信号通路的组成、特点及其主要功能。第九章细胞骨架(4学时)第一节细胞质骨架一、微丝二、微管三、中间纤维第二节细胞核骨架教学要求:本章要求掌握狭义的细胞质骨架和广义细胞质骨架的概念,掌握微丝、微管的组成及动态装配特点及其在细胞生命活动中的作用。了解微丝、微管运动的机理,了解骨架的类别组成及其在细胞核中所起的作用。教学重点:微丝、微管的组成及动态装配特点及其在细胞生命活动中的作用。教学难点:微丝、微管运动的机理,细胞骨架的类别组成及其在细胞核中所起的作用。第十章细胞核与染色体(8学时)第一节核被膜与核孔复合体一、核被膜二、核纤层三、核孔复合体的功能第二节染色质一、染色质的概念及类型二、染色质的化学组成三、染色质的基本结构单位――核小体四、染色质包装的结构膜型第三节染色体一、中期染色体的形态结构二、染色体DNA的三种功能元件三、核型与染色体显带四、巨大染色体第四节核仁一、核仁的超微结构二、核仁的功能452

第五节核基质教学要求:本章要求学生掌握核孔复合体的概念和结构及功能,掌握染色质的概念、类型和化学组成,核小体的形态结构特征,掌握中期染色体的三种功能元件及其作用,掌握核仁的超微结构及其功能,了解大分子物质进出核孔复合体的机理,了解染色体包装骨架放射环的结构模型,了解核型分析及染色体带的原理和方法,了解巨大染色体形成机理及其在细胞生物学研究中的用途。教学重点:核孔复合体的概念和结构及功能,染色质的概念、类型和化学组成,核小体的形态结构特征,中期染色体的三种功能元件及其作用,核仁的超微结构及其功能。教学难点:中期染色体的三种功能元件及其作用。第十一章核糖体(自学)第一节核糖体的类型与结构一、核糖体的基本类型与成分二、核糖体的结构三、核糖体蛋白质与rRNA的功能第二节多聚核糖体与蛋白质的合成一、多聚核糖体二、蛋白质的合成教学要求:本章要求学生掌握核糖体的结构及其r蛋白与rRNA的功能,掌握核糖体上的活性部位及它们在多肽合成中的作用;了解原核细胞的核糖体蛋白质合成的过程。教学重点:核糖体的结构及其r蛋白与rRNA的功能。教学难点:原核细胞的核糖体蛋白质合成的过程。第十二章细胞增殖及其调控(4学时)第一节细胞周期与细胞分裂一、细胞周期概述二、细胞周期的速率三、细胞周期时相及其主要事件四、有丝分裂五、减数分裂452

第二节细胞周期的调控一、MPF的发现及其生化性质二、细胞周期运转的调控与MPF活性的调节教学要求:本章要求掌握细胞周期的概念及其细胞同步化的方法,掌握细胞有丝分裂各时期的特点将有丝分裂器在细胞分裂过程中所起的作用。掌握减数分裂过程中的时相变化及特点及其细胞生物学意义。掌握联合复合体的概念及其基本结构,掌握细胞周期调控因子(MPF)的实质及其在细胞周期运转的调控中所起的作用。了解联会复合体的形成及其超微结构特点,了解细胞增殖周期调控的机理及其调控因素。教学重点:有丝分裂和减数分裂各个时期的特点及发生的主要事件。教学难点:胞周期调控因子(MPF)的实质及其在细胞周期运转的调控中所起的作用,细胞增殖周期调控的机理及其调控因素。第十三章程序性细胞死亡与细胞衰老(4学时)第一节程序性细胞死亡(细胞凋亡)一、细胞凋亡的概念及其生物学意义二、细胞凋亡的形态学和生物化学特征三、细胞凋亡的分子机制第二节细胞衰老一、Hayflick界限二、衰老细胞结构的变化三、细胞衰老的分子机制教学要求:本章要求掌握细胞衰老的概念及细胞衰老的特征,了解细胞衰老的原因及有关假说,了解细胞的程序性死亡与细胞衰老的关系。教学重点:衰老细胞的主要特点。教学难点:细胞衰老的原因及有关假说,细胞的程序性死亡与细胞衰老的关系。第十四章细胞分化与基因表达调控(4学时)第一节细胞分化一、细胞分化的基本概念二、影响细胞分化的因素452

第三节癌细胞一、癌细胞的基本特征二、癌基因与抑癌基因第三节真核细胞基因表达的调控一、转录水平的调控二、加工水平的调控三、翻译水平的调控教学要求:本章要求掌握细胞分化的基本概念,掌握细胞质在细胞分化中的作用,了解细胞全能性与细胞发育的关系,了解细胞间相互作用及环境因素对细胞分化的影响,了解细胞癌变的机理,了解真核细胞基因表达调控的环节及其作用。教学重点:细胞全能性与细胞发育的关系,细胞间相互作用及环境因素对细胞分化的影响。教学难点:细胞间相互作用及环境因素对细胞分化的影响。第十五章细胞社会的联系:细胞连接、细胞黏着和细胞外基质(4学时)第一节细胞连接一、封闭连接二、锚定连接三、通讯连接四、细胞表面的粘着因子第二节细胞外被与细胞外基质一、胶原二、糖胺聚糖和蛋白聚糖三、层粘连蛋白和纤连蛋白四、弹性蛋白五、植物细胞壁教学要求:本章要求掌握相邻细胞膜之间相互连接的方式及其功能,了解细胞表面的特化结构与细胞膜的关系,了解细胞外基质的组成、分子结构及生物学功能。教学重点:相邻细胞膜之间相互连接的方式及其功能。教学难点:452

相邻细胞膜之间相互连接的方式及其功能,细胞外基质的组成、分子结构及生物学功能。四、推荐教材及参考书目[1]翟中和.《细胞生物学》(第4版).高等教育出版社,2011[2]王金发.《细胞生物学》.科学出版社,2003[3]汪堃仁.《细胞生物学》(第二版).北京师范大学出版社,2002[4]韩贻仁.《分子细胞生物学》(第三版).高等教育出版社,2007[5]柳惠图.《分子细胞生物学》.高等教育出版社,2012《细胞生物学实验》课程教学大纲课程编号:0802011课程总学时/学分:30/1.5(其中理论0学时,实验30学时)课程类别:学科基础与专业必修课一、本课程的目的、任务通过本课程实验使学生加深和巩固对基本知识和基本理论的理解,掌握细胞生物学实验原理及细胞生物学相关实验的基本操作技术,有助于培养学生分析问题和解决问题的能力。通过设计性实验培养学生的创新精神、严谨治学和团队精神,以提高学生的综合素质,同时为后续课程学习打下坚实的基础。二、教学基本要求通过本实验课的学习使学生不仅对课本知识进行了验证而且更重要的是使学生掌握细胞生物学实验的总体设计思想,学会实验的基本操作技术,同时培养学生的动手能力、独立思考能力和创新能力。三、教学内容及学时分配[实验一]细胞基本形态与结构的观察[实验要求]学习了解暗视野、荧光、倒置、相差显微镜等的使用、工作原理,观察了解几种细胞及细胞器的基本形态结构。[实验学时]3学时[实验二]血涂片的制备和细胞大小的测量452

[实验要求]通过对人红细胞大小的测定,学习掌握显微测微尺的使用方法及血涂片的制备等相关实验技术。[实验学时]3学时[实验三]细胞膜的渗透性[实验要求]了解不同物质通过细胞膜的差异及原理,加深对细胞膜选择透过性的理解。[实验学时]3学时[实验四]细胞融合[实验要求]学习掌握聚乙二醇诱导细胞融合的基本方法、原理,观察了解细胞融合现象及其在生物工程中的应用。[实验学时]3学时[实验五]线粒体、液泡系的超活染色与观察[实验要求]观察动植物细胞内线粒体、液泡系的形态、分布,掌握细胞器的超活染色技术。[实验学时]3学时[实验六]叶绿体的分离与观察[实验要求]通过植物叶绿体的分离,了解细胞器分离的一般原理与方法,同时观察叶绿体的基本形态结构。[实验学时]3学时[实验七]植物原生质体的分离与培养[实验要求]通过植物原生质体的分离、纯化、鉴定,让学生掌握原生质体分离纯化等的基本方法,了解细胞原生质体及其在生物工程中的应用。[实验学时]3学时[实验八]细胞器的分离与观察[实验要求]通过细胞核、线粒体等的分离与观察,掌握用离心技术分离细胞器的一般方法。[实验学时]3学时[实验九]细胞质骨架微丝的显示[实验要求]掌握细胞骨架成份的显示方法、原理及操作技术,观察微丝在细胞内的形态、分布。[实验学时]3学时[实验十]细胞内核酸的染色显示[实验要求]通过本实验,掌握用甲基绿-吡咯宁对细胞内的核酸进行染色观察。[实验学时]3学时452

四、推荐教材及参考书目[1]安立国.《细胞生物学实验教程》(第二版).科学出版社,2010[2]王金发.《细胞生物学实验教程》.科学出版社,2005《植物生理学》课程教学大纲课程编号:0812067课程总学时/学分:45/2.5(其中理论45学时,实验0学时)课程类别:学科基础与专业必修课一、教学目的和任务植物生理学是研究植物生命活动规律及其与外界环境相互关系的一门科学,是生物专业和植物生产类各专业的一门专业基础课,也是高等院校本科生物系列课程中的骨干课程。它是我校生命科学相关专业本科生必修的专业基础课程。在重点讲授各生理过程的基本概念、基本理论、重要机理,以及环境因素对各生理过程的影响和调节作用的基础上,注意和生产实践的联系,使植物生理学真正成为理论研究和生产实践紧密联系的理论基础课。植物生理学的任务是研究和了解植物在各种环境条件下进行生命活动的规律和机理,并将这些研究成果应用于一切利用植物生产的事业中。二、教学基本要求452

植物生理学是属于基础理论学科,也是一门实验学科,实践性很强。对植物生理学教学的基本要求是尽量利用现代教学手段系统讲授植物生命活动中各种基本代谢,并在此基础上讲授从合子形成经种子、幼苗、营养生长直到开花、结果的整个生活周期中,植物在遗传因子控制和外界环境影响下,如何通过物质代谢、能量代谢和信息传递,在一定的时间、空间、有序进行生长发育的规律机理。在教学中首先要注意使学生建立历史的观点、发展的观点,了解植物生理学的过去、现在和将来,又要知道本学科的发展方向。启发学生重视植物生理学研究中的思想方法和创新精神,学会查阅国内外科技文献,注意了解学科发展的新成就,新动向。学习前人总结理论知识的基础上,提出问题,分析问题,独立思考,进行自己的探索。注意辩证思维,把握知识间的内在联系。其次,在教学中一定要教育学生坚持理论联系实际详细讲解并启发学生认真学习植物生理学中有关研究的实验设计思想、方案、方法和实验结果及结果分析。在某种意义上说它比学习一项研究的结论更加重要。同时,教育学生要学好实验课,验证和丰富课堂理论,掌握科学实验方法,加强实验技能的训练。同时要注意与生产的联系,到生产实践中去发现问题解决问题。三、教学内容及学时分配绪论(1学时)一、植物生理学的研究对象和任务二、植物生理学的产生、发展和展望教学要求:了解植物生理学的概念、研究内容、发展史和学习方法等。教学重点:植物生理学的概念、研究内容教学难点:植物生理学的展望。第一章植物的水分代谢(4学时)第一节水分与植物的生命活动一、水的某些理化性质二、植物的含水量三、植物体内水分的存在状态四、水分在植物生命活动中的作用第二节植物细胞对水分的吸收一、水势的概念及水的迁移过程二、植物细胞的水势组成三、植物细胞吸水的方式四、细胞间水分的移动第三节植物根系对水的吸收一、土壤中的水分和土壤水势二、根系吸水的部位三、根系吸水的途径四、根系吸水的动力五、影响根系吸水的外部因素第四节蒸腾作用一、蒸腾作用的生理意义二、蒸腾作用的部位与方式452

三、气孔蒸腾四、蒸腾作用的指标及影响因素第五节植物体内水分向地上部的运输一、植物体内水分运输的途径及速度二、水分运输的动力第六节合理灌溉的生理基础一、作物的需水规律。二、合理灌溉的指标:形态指标;生理指标三、节水灌溉与节水农业教学要求:了解水在植物生命活动中的意义和水在细胞中的形态,合理灌溉的生理基础;掌握水势概念、植物细胞和根系对水分的吸收、传导和散失的过程及影响这个过程的环境因素。教学重点:1.水势的概念及组成;2.植物细胞和根系对水分的吸收、传导和散失的过程;3.合理灌溉的生理基础。教学难点:1.植物细胞水势的组成;2.植物细胞和根系对水分的吸收、传导和散失的过程。第二章植物的矿质培养(4学时)第一节植物必需的矿质元素一、植物体内的元素,植物营养必需元素的研究方法和植物营养必需元素。二、植物必需的矿质元素及其生理作用三、有益元素和稀土元素第二节植物细胞对矿质元素的吸收一、被动吸收二、主动吸收三、胞饮作用第三节植物体对矿质元素的吸收一、根系对矿质元素的吸收二、环境因子对根系吸收矿质元素的影响三、植物叶片对矿质元素的吸收第四节矿质元素在植物体内的运输与分配、分布和利用452

一、矿质元素在体内的运输二、矿质元素在体内的分配第五节植物对无机养料的同化一、氮素的同化二、硫酸盐的同化三、磷酸盐的同化第六节合理施肥的生理基础一、作物的需肥规律二、合理施肥的指标:形态观察、土壤分析、叶分析、酶分析三、合理施肥与现代农业教学要求:学习植物营养元素的生理作用、缺素症及其诊断;掌握植物营养元素的吸收机理、影响吸收利用的因素,了解合理施肥的生理学原则。教学重点:1.植物营养元素的生理作用;2.植物营养元素的吸收机理、影响吸收利用的因素;3.合理施肥。教学难点:植物营养元素的吸收、利用机理。第三章光合作用(10学时)第一节光合作用的意义第二节叶绿体及光合作用色素一、叶绿体的结构和成分;二、光合作用色素的种类及理化性质;三、叶绿素的合成及其影响条件。第三节光合作用机理一、原初反应二、电子传递和光合磷酸化三、光合碳同化第四节光呼吸一、光呼吸的现象与定义二、光呼吸的生物化学过程三、光呼吸的生理功能四、C3和C4及CAM植物光合特点(形态、结构差异及生理生化特点比较)452

第五节影响光合作用强度的环境因素一、光合作用的指标二、外界因素对光合速率的影响三、内部因素对光合速率的影响第六节光合产物的运输、分配及调控一、光合产物运输的途径、方向、速度和形式二、光合产物运输的机理三、光合产物装载和卸载的机理四、外界条件对光合产物运输的影响五、光合产物的分配及其对产量的关系六、光合产物运输与分配的调控第七节植物对光能一、植物的光能利用率二、提高光能利用率的途径教学要求:掌握光合作用中光能如何转变为化学能;CO2如何转变为糖,光呼吸过程及其评价,C3植物和C4植物差别,影响光合作用的因素及提高光能利用效率的农业措施。教学重点:1.光合作用机理;2.影响光合作用的因素;3.光合产物的分配原则;4.提高光能利用效率的农业措施。教学难点:1.光合作用中光能如何转变为化学能;2.CO2如何转变为糖;3.光呼吸过程及其评价;4.C3植物和C4植物差别。第四章植物的呼吸作用(2学时)第一节植物呼吸的类型及意义第二节呼吸代谢途径及其适应性一、简述EMP、TCA、PPP的适应意义,代谢途径的调节;二、简述呼吸过程中氢及电子传递和末端氧化的多条途径及其适应意义;三、ATP的形成、能荷及其在植物生长发育中的调节作用。452

第三节呼吸作用量的指标和影响呼吸作用的环境因素一、呼吸速率和呼吸商测定的原理和方法,影响呼吸速率和呼吸商的内部因素;二、温度、O2、CO2、水分、机械损伤对呼吸速率的影响。第四节呼吸作用与农业生产一、呼吸与栽培:催芽、田间管理,合理灌溉、排水措施;二、呼吸作用与贮藏:种子的安全含水量,贮藏条件;三、呼吸作用与果实贮藏:呼吸跃变(机理在第九章讲述)。教学要求:掌握植物呼吸作用(物质代谢)、电子传递和末端氧化的多条途径及其适应意义,了解呼吸代谢的调控和影响呼吸的环境条件极其与农业生产的关系。教学重点:呼吸代谢的调控和影响呼吸的环境条件极其与农业生产的关系。教学难点:呼吸代谢的调控。第五章植物细胞的信号转导(2学时)第一节信号的概念及类型一、信号二、信号的类型第二节信号的跨膜转换一、受体二、G蛋白与跨膜信号传导第三节胞内信号和第二信使系统一、环核苷酸信号系统二、钙信号系统三、磷脂酰肌醇信号系统第四节蛋白质的可逆磷酸化一、蛋白激酶二、蛋白磷酸酶教学要求:掌握受体的特性和植物受体的类型,了解信号转导的方式和途径。教学重点:1.受体的特性及类型;2.信号转导的方式和途径。452

教学难点:信号转导的方式和途径。第六章植物的生长物质(6学时)第一节生长素一、生长素的发现二、生长素的种类及其化学结构三、生长素的分布、存在形式和运输四、生长素的生物合成和降解五、生长素的生理作用六、生长素作用机理第二节赤霉素一、赤霉素的发现和化学结构二、赤霉素的分布、运输三、赤霉素生物合成四、赤霉素的生理作用和应用五、赤霉素作用机理第三节细胞分裂素一、细胞分裂素的发现二、细胞分裂素的种类及其化学结构三、细胞分裂素的生物合成、运输和代谢四、细胞分裂素生理作用五、细胞分裂素作用机理第四节乙烯一、乙烯的发现与分布二、乙烯的生物合成及调节三、乙烯的代谢与运输四、乙烯的生理作用和应用五、乙烯的作用机理第五节脱落酸一、脱落酸的化学结构、分布与运输二、脱落酸的生物合成和代谢三、脱落酸的生理作用四、脱落酸的作用机理第六节植物激素间的相互关系452

一、不同激素间的比值对生理效应的影响二、不同激素间的拮抗作用对生理效应的影响三、不同激素间代谢的相互关系对生理效应的影响四、不同激素间的连锁作用对生长发育的调控第七节其他天然的植物生长物质一、油菜素甾体类二、多胺类三、茉莉酸四、水杨酸类五、其它内源生长物质第八节植物生长调节剂及其应用一、植物生长调节剂的种类及其应用二、植物生长调节剂施用的原理及技术教学要求:掌握五大类植物激素的代谢、作用机理和生理作用,了解人工生长调节剂及其应用原理。教学重点:1.五大类植物激素的作用机理和生理作用;2.人工生长调节剂的应用原理。教学难点:五大类植物激素的作用机理和生理作用。第七章植物的形态建成(2学时)第一节光受体一、光敏色素二、隐花色素三、紫外光—B受体第二节光形态建成一、光与种子萌发二、光与营养生长三、光与花色素苷和其他类黄酮物质四、光与叶绿体的向光性反应五、光与细胞器的形成六、光与气孔开启七、光周期反应452

教学要求:掌握光敏色素的结构功能和光的形态建成。教学重点:1.植物光形态建成的概念;2.光形态建成中光受体的功能及作用机理。教学难点:光敏色素的特点和作用机理。第八章植物的生长生理(4学时)第一节种子的萌发一、种子萌发的概念二、种子的寿命和活力三、影响种子萌发的外界条件四、种子萌发时的生理生化变化五、种子预处理与种子萌发的调节第二节细胞的生长和分化一、细胞分裂的生理二、细胞伸长的生理三、细胞分化的生理第三节植物组织培养一、植物组织培养的概念及类型二、植物组织培养的原理三、植物组织培养的方法四、组织培养的应用第四节植物的生长一、植物生长的周期性二、影响植物生长的外界条件第五节植物生长的相关性一、地下部与地上部的相关二、主茎与侧枝的相关三、营养生长与生殖生长的相关四、植物的极性与再生五、植物生长的相互竞争和相生相克第六节植物的运动一、向性运动452

二、感性运动三、近似昼夜节奏——生理钟种子的萌发教学要求:掌握种子萌发过程的生理变化和萌发的环境条件、植物生长的基本特性及其调节、组织培养。教学重点:1.种子萌发过程的生理变化和萌发的环境条件;2.植物组织培养原理及过程;3.植物生长的相关性。教学难点:植物生长的相关性。第九章植物的生殖生理(6学时)第一节幼年期与花熟状态第二节春化作用一、春化作用的发现二、春化作用的条件三、春化作用的时期和部位四、春化作用的刺激和传导五、春化作用的生理生化变化六、春化作用的机理第三节光周期一、光周期现象的发现二、光周期的反应类型三、光周期刺激的感受和传导四、光周期诱导五、光对暗期的中断效应六、光敏色素与开花诱导第四节光周期诱导开花的假说一、成花素假说二、开花抑制物假说三、光敏色素假说四、碳氮比理论第五节春化和光周期理论在生产实践一、春化处理452

二、指导引种三、控制花期四、调节营养生长和生殖生长第六节花器官形成及性别分化生理一、花器官形成的形态和生理变化二、花器官发育的基因控制和ABC模型三、影响花器官形成的外界条件四、植物性别分化第七节授粉和受精生理一、花粉的生理生化特点二、柱头的生理特点三、花粉和柱头的相互识别四、花粉的萌发和花粉管的伸长五、受精前后雌蕊的生理生化变化教学要求:掌握低温和光周期对成花诱导作用的机理;光敏色素的性质和作用;植物花器官形成和授粉授精生理。教学重点:1.植物成花诱导作用机理;2.光周期现象;3.植物花器官形成模型教学难点:1.春化和光周期理论;2.植物花器官形成的ABC模型。第十章植物的成熟和衰老生理(2学时)第一节种子的发育和成熟牛理一、种子的发育过程二、种子发育过程中主要有机物质的变化三、种子成熟过程中的其他生理变化四、种子发育过程中的基因表达五、影响种子成熟和化学组成的外界因素第二节果实的发育和成熟生理一、果实生长的特点二、果实发育成熟时的生理生化变化452

第三节植物的休眠生理一、种子的休眠原因二、休眠的人工调节第四节植物的衰老生理一、植物衰老的类型与生物学意义二、植物衰老时的生理生化变化三、影响衰老的外界因素四、植物衰老的机制第五节器官脱落生理一、器官脱落的类型及生物学意义二、器官脱落的机理三、影响器官脱落的外界因素四、器官脱落的人工碉节教学要求:掌握种子和果实成熟时的生理生化变化、休眠生理和器官的衰老和脱落。教学重点:1.种子果实及成熟过程中的生理生化变化;2.休眠和衰老机理。教学难点:休眠、衰老脱落的机理。第十一章植物的抗逆性生理(2学时)第一节植物逆境生理通论一、逆境与植物的抗逆性二、植物在逆境下的形态与代谢变化三、植物对逆境的生理适应第二节寒害与植物抗寒性一、冷害与植物抗冷性二、冻害与植物抗冻性第三节热害与植物抗热性一、高温对植物的危害二、植物抗热性的生理基础三、提高植物抗热性的途径第四节旱害与植物的抗旱性一、旱害及其类型452

二、旱害的机理三、植物的抗旱性四、提高植物抗旱性的途径第五节涝害与植物抗涝性一、水涝对植物的伤害二、植物的抗涝性三、提高植物抗涝性的途径第六节盐害与植物的抗盐性一、盐害二、植物的抗盐性三、提高植物抗盐性的途径第七节病害与植物抗病性一、病原微生物对植物的伤害二、植物的抗病机制三、提高植物抗病性的途径第八节虫害与植物抗虫性一、抗虫性的观念二、植物抗虫的机制三、提高植物抗虫性的途径第九节环境污染伤害与植物抗性一、大气污染及其对植物的伤害二、水体污染及其对植物的伤害及抗性三、土壤污染四、提高植物抗污染能力的措施五、植物对环境污染的抗性及其在环境保护中的作用第十节活性氧伤害与植物抗逆性一、活性氧及其产生二、活性氧对植物的作用三、活性氧的清除与植物抗逆性教学要求:掌握植物抗性的理论基础,学习和了解植物的抗寒性、抗旱性、抗盐性、抗病性和抗污染性。教学重点:1.植物在逆境下的形态与代谢变化;452

2.植物对低温、干旱等逆境的适应性。3.活性氧与抗逆性.教学难点:1.植物在逆境下的代谢变化及抵御不同逆境的交叉适应;2.活性氧与抗逆性。四、推荐教材及参考书目[1]王宝山.《植物生理学》.科学出版社,2004[2]潘瑞炽.《植物生理学》.高等教育出版社,2001[3]王忠.《植物生理学》.中国农业出版社,2000《植物生理学实验》课程教学大纲课程编号:0802032课程总学时/学分:27/1.5(其中理论0学时,实验27学时)课程类别:学科基础与专业必修课一、教学目的和任务植物生理学实验是生命科学各专业的专业必修课程。本课程的目的是通过本课程的学习,使学生进一步掌握植物生理学的基本原理,并对一些植物生命现象进行科学研究。本课程的任务是提高学生的实验技能、分析能力、探索研究的能力等各方面的素质。二、教学基本要求本课程与《植物生理学》同步进行,实验内容分三个方面,一是验证性实验,通过实验使学生进一步掌握所学的植物生理学的基本原理;二是综合性实验,通过实验使学生对所学的知识进行综合,提高学生综合分析的能力;三是探索性实验,通过实验使学生利用所学知识进行探索研究。随着实验条件的进一步改善,课程将逐步加大综合性实验和探索性实验的比例。三、教学内容及学时分配[实验一]植物组织水势的测定[实验要求]452

植物组织的水势随外界条件的变化而变化,与水分代谢关系极为密切,可作为灌溉的生理指标。本实验运用小液流法和电导法测定组织的水势,通过本实验可使学生学会标准梯度溶液在定量测定中的应用,比较小液流法和电导法的优缺点。[实验学时]3学时[实验二]通过水培或沙培观察必需元素的缺乏症状[实验要求]溶液培养是研究矿质营养的重要方法,也是无土栽培的基础,应用广泛。本实验主要使学生学习溶液培养技术,观察植物在缺乏N、P、K等矿质元素的生理病症,以便作为田间缺素诊断的参考,并证明这些元素对植物生长发育的重要性。[实验学时]3学时[实验三]植物根系活力的测定[实验要求]植物的根系是植物吸收水分和矿质元素的主要器官,通过测定植物根系的活力,可以判断植物的根系的生理状况。[实验学时]3学时[实验四]叶绿体色素的提取、分离和性质[实验要求]通过本实验使学生掌握叶绿体色素的组成,为进一步研究植物体内其他物质提供方法,学习物质提纯的技术。使学生掌握理解掌握叶绿体色素的某些重要的理化性质,为学生提供保存绿色标本的原理和方法。[实验学时]3学时[实验五]叶绿素含量的测定[实验要求]叶绿素含量与光合作用及氮素营养有密切关系,在科学施肥、育种及植物病理研究上常有测定的需要,通过本实验使学生掌握分光光度计的使用,学习测定叶绿素的方法。[实验学时]3学时[实验六]光合速率的测定[实验要求]植物的光合速率是一项常用的重要生理指标,对分析作物栽培条件的改进以提高产量具有重要意义。通过本实验使学生掌握光合速率的测定原理和方法。[实验学时]3学时[实验七]呼吸速率的测定[实验要求]呼吸速率是植物生命活动重要指标,在植物生理研究及生产实践等方面都有测定的必要。本实验学习测定植物呼吸速率的原理和方法,提高学生实验滴定技术。[实验学时]3学时[实验八]生长素对小麦根芽生长的影响452

[实验要求]植物的生长物质对植物的生长发育有重要的调节作用,生长素的作用就有不同的表现。通过本实验使学生了解生长素的浓度与植物的种类及器官不同,其作用也不同,进一步理解植物激素的调节作用。[实验学时]3学时[实验九]种子发芽率的快速测定[实验要求]在农业生产中常常用到植物种子发芽率,以决定种子的播种量,从而达到合理密植。通过本实验使学生学会几种种子发芽率的快速测定的技术。[实验学时]3学时[实验十]植物组织培养[实验要求]植物组织培养是现代植物生理研究的重要技术,在现代农业中也正在广泛应用,通过本实验使学生掌握植物组织培养的基本原理、方法、技术。本实验为综合实验,可以对学生各方面进行能力培养。[实验学时]3学时[实验十一]植物的向性[实验要求]植物的向性包括很多方面,为植物生理中理论研究的重要方面之一,对了解植物的生长发育有重要意义。本实验使学生对向光性、向地性等几个方面进行实验设计,提高学生科学探索的精神和能力。[实验学时]3学时[实验十二]乙烯对果实催熟的作用[实验要求]植物的果实在成熟时有呼吸峰的出现,这是乙烯的作用,合理控制乙烯的释放可达到人为控制果实成熟的作用。本实验学习外施加乙烯释放剂来达到对果实催熟的作用。[实验学时]3学时[实验十三]不良环境对植物的伤害[实验要求]研究植物在不良的环境中受到伤害的情况,对减少伤害和提高抗性十分重要。本实验使学生了解低温和高温对植物的伤害,并提高对设施农业的认识。[实验学时]3学时[实验十四]盐胁迫条件下植物中脯氨酸含量的测定[实验要求]植物在不良环境中表现出一定的抗性。本实验使学生通过测定在不同的盐胁迫条件下植物中脯氨酸含量,对植物在不良环境中抗性表现有一定的认识。[实验学时]3学时[实验十五]植物次生代谢物含量的测定452

[实验要求]植物中的生理反应中有很多次生代谢物产生,这些次生代谢物有很大应用价值。本实验使学生了解次生代谢物的生理作用,学习一些次生代谢物含量的测定方法。[实验学时]3学时[实验十六]植物组织中硝酸还原酶活性的测定[实验要求]在植物的生长发育中,硝酸还原酶的活性是植物生长发育状况的重要生理指标,通过测定,可对植物的生长发育在分子水平上进行研究。本实验使学生学习分光光度计及冷冻离心机等仪器的使用及不同条件对酶活性的影响。[实验学时]3学时以上实验根据实际情况任选27学时。四、推荐教材及参考书目[1]侯福林等.《植物生理学实验指导》.科学出版社,2004[2]张志良等.《植物生理学实验指导》.高等教育出版社,2003《遗传学A》课程教学大纲课程编号:0812069课程总学时/学分:45/2.5(其中理论45学时,实验0学时)课程类别:专业必修课一、教学目的和任务遗传学是研究生物遗传及变异规律的科学,学生必须牢固掌握本课程大纲所规定的全部内容,并了解遗传学的发展现状,学生通过对本课程的学习能够提高独立分析问题和解决问题的能力,并能理论联系实际,学以致用。通过实验,锻炼学生独立思考能力和动手操作能力,掌握遗传学方面的一些基本的实验方法和实验技巧,为学生今后从事教学工作或者报考硕士研究生和科学研究工作打下一定基础。二、教学基本要求遗传学是一门实践性很强的课程,在教学中要注重理论联系实际,精讲多练,抓住要点,力求学生融会贯通;本课程是在生物化学、植物学、动物学、微生物学、细胞生物学基础上的专业必修课程,教学上要特别注意利用学生已学过的知识。452

在授课过程中,要充分利用多媒体现代化教学手段与技术,加大课程的信息容量,使学生更清楚、更准确地理解遗传学的有关术语概念、理论与技术。结合现今遗传学研究热点,提高教学效果与学生对遗传学的实际应用能力。三、教学内容及学时分配绪论(2学时)第一节遗传学研究的对象和任务一、遗传学的研究对象二、遗传、变异和选择的关系三、遗传、变异与环境第二节遗传学的发展简史一、古代遗传学知识的积累二、近代遗传学的奠基三、遗传学的建立和发展第三节遗传学的重要作用一、生命本质的探索二、生物进化理论的基础三、指导动植物、微生物遗传改良工作教学要求:1.掌握遗传、变异的概念和遗传学的概念;2.熟悉遗传学研究内容和任务;3.了解遗传学发展的主要阶段及代表人物;4.了解遗传学在国民经济中的地位,从工、农、医、环境保护等方面介绍遗传学的应用。教学重点:遗传学的概念、研究对象和内容。教学难点:遗传学的主要内容和任务。第一章遗传的细胞学基础(4学时)第一节细胞的结构和功能一、原核细胞二、真核细胞第二节染色体一、染色质与染色体452

二、染色体的形态三、染色体的组成及分子结构四、染色体的数目第三节细胞分裂与细胞周期一、细胞周期二、无丝分裂三、有丝分裂四、减数分裂第四节生物配子形成和受精一、雌雄配子的形成二、植物的授粉与受精三、无融合生殖第五节生活周期一、低等生物的生活周期二、高等植物的生活周期三、高等动物的生活周期教学要求:1.掌握染色体的形态、结构;2.熟悉细胞的有丝分裂和减数分裂的过程。教学重点:熟悉细胞的有丝分裂和减数分裂的过程。教学难点:掌握细胞有丝分裂和减数分裂各时期的重要事件。第二章遗传物质的分子基础(2学时)第一节DNA是主要遗传物质一、DNA作为主要遗传物质的间接证据二、DNA作为主要遗传物质的直接证据三、无DNA生物中,RNA是遗传物质及其证据第二节DNA和RNA的化学结构一、DNA的化学结构二、RNA的化学结构第三节DNA的复制一、DNA的复制的一般特点二、原核生物的DNA复制452

三、真核生物的DNA复制四、RNA的复制第四节RNA的转录与加工一、RNA分子的种类二、RNA合成的一般特点三、原核生物RNA的合成四、真核生物RNA的转录与加工第五节遗传密码与蛋白质的翻译一、遗传密码二、蛋白质的合成三、中心法则及其发展教学要求:1.掌握核酸的化学结构及染色体的分子结构;2.熟悉DNA的复制及RNA的转录和加工;3.了解DNA的复制及RNA的转录和加工。教学重点:1.熟悉DNA的复制及RNA的转录和加工;2.了解DNA的复制及RNA的转录和加工。教学难点:熟悉DNA的复制及RNA的转录和加工过程。第三章孟德尔遗传(4学时)第一节分离规律一、性状分离现象二、分离现象的解释三、表现型和基因型四、分离规律的验证五、分离规律的应用第二节独立分配规律一、两对相对性状的遗传二、独立分配现象的解释三、独立分配规律的验证四、多对基因的遗传五、Х2测验六、独立分配规律的应用452

第三节孟德尔规律的扩展一、显隐性关系的相对性二、复等位基因三、致死基因四、基因互作五、多因一效与一因多效教学要求:1.掌握分离规律和自由组合规律的基本概念、内容、实质及验证方法;2.熟练掌握遗传学数据的统计处理方法及数据所反映的遗传现象。教学重点:掌握分离规律和自由组合规律的基本概念、内容、实质及验证方法。教学难点:熟练掌握遗传学数据的统计处理方法及数据所反映的遗传现象。第四章连锁遗传和性连锁(6学时)第一节连锁与交换一、连锁遗传及解释二、完全连锁和不完全连锁三、交换及其发生机制第二节交换值及其测定一、交换值二、交换值的测定第三节基因定位与连锁遗传图一、基因定位二、连锁遗传图第四节真菌类的连锁与交换一、四分子分析二、四分子重组作图第五节连锁遗传规律的应用第六节性别决定与性连锁一、性染色体与性别决定二、性连锁教学要求:1.了解性别决定的几种类型;2.掌握伴性遗传的特点;452

3.熟练掌握连锁与交换的内容,掌握重组值、交换值,并发率及计算,通过三点试验绘制连锁图。教学重点:1.了解性别决定的几种类型;2.熟练掌握连锁与交换的内容,掌握重组值、交换值,并发率及计算,通过三点试验绘制连锁图。教学难点:熟练掌握连锁与交换的内容,掌握重组值、交换值,并发率及计算,通过三点试验绘制连锁图。第五章基因突变(4学时)第一节基因突变的概念与意义一、基因突变的概念二、基因突变的意义第二节基因突变的一般特征一、突变的重演性二、突变的可逆性三、突变的多方向性四、突变的有害性和有利性五、突变的平行性第三节基因突变与性状表现一、基因突变的性状变异类型二、显性突变和隐性突变的表现三、体细胞突变和性细胞突变的表现四、大突变和微突变第四节基因突变的筛选与鉴定一、微生物基因突变的筛选与鉴定二、植物基因突变的筛选与鉴定三、动物基因突变的筛选与鉴定第五节基因突变的分子机制一、基因突变的方式二、突变的防护机制三、DNA修复与差错第六节基因突变的诱发一、物理诱变452

二、化学诱变教学要求:1.掌握基因突变的概念和一般特征;2.掌握基因突变的性状变异类型;3.了解基因突变的筛选与鉴定;4.了解基因突变的分子机制和诱发因素。教学重点:1.掌握基因突变的概念和一般特征;2.掌握基因突变的性状变异类型。教学难点:掌握基因突变的一般特征和性状变异类型。第六章染色体结构变异(4学时)第一节缺失一、缺失的类型及形成二、缺失的细胞学鉴定三、缺失的遗传效应第二节重复一、重复的类型及形成二、重复的细胞学鉴定三、重复的遗传效应第三节倒位一、倒位的类型及形成二、倒位的细胞学鉴定三、倒位的遗传效应第四节易位一、易位的类型及形成二、易位的细胞学鉴定三、易位的遗传效应第五节染色体结构变异的诱发一、物理因素诱导二、化学因素诱导第六节染色体结构变异的应用一、基因定位二、在育种中的应用452

三、利用易位控制害虫四、果蝇的CLB测定法五、利用易位创造玉米核不育系的双杂合保持系六、利用易位鉴定家蚕的性别教学要求:1.掌握染色体结构变异的类型及形成;2.掌握染色体结构变异的细胞学鉴定及遗传效应;3.了解染色体结构的诱发及应用。教学重点:1.掌握染色体结构变异的类型及形成;2.掌握染色体结构变异的细胞学鉴定及遗传效应。教学难点:掌握染色体结构变异的类型、形成及遗传学效应。第七章染色体数目变异(4学时)第一节染色体数目变异的类型一、染色体组的概念和特征二、整倍体三、非整倍体第二节整倍体一、同源多倍体二、异源多倍体三、多倍体的形成途径四、多倍体的应用五、单倍体第三节非整倍体一、亚倍体二、超倍体三、非整倍体的应用教学要求:1.掌握染色体数目变异的类型和形成途径;2.了解染色体数目变异的应用及在生物进化中的意义。教学重点:掌握染色体数目变异的类型和形成途径。教学难点:452

学习染色体数目变异在作物遗传育种中的作用。第八章数量性状的遗传(2学时)第一节数量性状的特征一、数量性状的特征二、数量性状的遗传基础三、超亲遗传第二节数量性状遗传研究的基本统计方法一、平均数二、方差和标准差第三节数量性状的遗传模型和方差分析一、数量性状的遗传模型二、表型变异与基因型变异第四节遗传力的估算及其应用一、遗传力的概念二、广义遗传力和狭义遗传力的估算三、遗传力在育种上的应用教学要求:1.熟悉数量性状和质量性状的区别和联系;2.掌握数量性状遗传特点的遗传学理论一多基因假说、数量性状的遗传分析及其与选择的关系;3.掌握遗传率的概念、意义、计算及其应用。教学重点:1.掌握数量性状遗传特点的遗传学理论一多基因假说;2.掌握数量性状的遗传分析及其与选择的关系。3.掌握遗传率的概念、意义、计算及其应用。教学难点:掌握遗传率的概念、意义、计算及其应用。第九章近亲繁殖与杂种优势(2学时)第一节近亲繁殖及其遗传效应一、近交的概念二、自交的遗传效应三、回交的遗传效应第二节纯系学说一、纯系学说452

二、纯系学说的发展三、回交的遗传效应第三节杂种优势一、杂种优势的表现二、杂种优势的遗传假说第四节近亲繁殖与杂种优势在育种上的利用一、近亲繁殖在育种上的利用二、杂种优势在育种上的利用三、杂种优势的固定教学要求:1.掌握近交和近交系数的计算;2.掌握杂种优势的概念及其遗传学理论;3.了解杂种优势的应用。教学重点:1.掌握近交和近交系数的计算;2.掌握杂种优势的概念及其遗传学理论。教学难点:掌握近交和近交系数的计算。第十章细菌和病毒的遗传(4学时)第一节细菌和病毒的特点一、细菌的特点及其培养技术二、病毒的特点及种类三、细菌和病毒在遗传研究中的优越性四、细菌和病毒的拟有性过程第二节噬菌体的遗传分析一、噬菌体的结构二、噬菌体的基因重组与作图三、λ噬菌体的基因重组与作图第三节细菌的遗传分析一、转化二、接合三、性导四、转导教学要求:452

1.掌握细菌遗传重组的四个途径:转化、接合、性导、转导的概念、过程及原理;2.掌握细菌重组的特点;3.掌握三种不同的致育因子的相互关系;4.了解转化与转导作图;5.了解噬菌体的繁殖和突变型。教学重点:1.掌握细菌遗传重组的四个途径:转化、接合、性导、转导的概念、过程及原理;2.掌握细菌重组的特点;3.掌握三种不同的致育因子的相互关系;教学难点:掌握细菌遗传重组的四个途径:转化、接合、性导、转导的概念、过程及原理。第十一章细胞质遗传(4学时)第一节细胞质遗传的概念和特点一、细胞质遗传的概念二、细胞质遗传的特点第二节母性影响一、母性影响的概念二、母性影响的遗传实例第三节叶绿体遗传一、叶绿体遗传的表现二、叶绿体基因组第四节线粒体遗传一、线粒体遗传的表现二、线粒体基因组第五节共生体和质粒决定的遗传一、共生体的遗传二、质粒的遗传第六节植物雄性不育的遗传一、雄性不育的概念二、植物雄性不育的类别及其遗传特点三、植物雄性不育性的发生机理452

四、雄性不育性的利用教学要求:1.掌握短暂的与持久的母性影响的表现;2.掌握各类生物核外遗传的性质与特点,特别是草履虫放毒型的遗传,作物的雄性不育,叶绿体,线粒体遗传的分子基础;3.从本质上区别母性影响与细胞遗传,熟知细胞质在遗传中的作用及与细胞核遗传的根本区别;4.掌握植物雄性不育的类型和机理。教学重点:1.从本质上区别母性影响与细胞遗传,熟知细胞质在遗传中的作用及与细胞核遗传的根本区别;2.掌握植物雄性不育的类型和机理。教学难点:区别母性影响与细胞遗传;掌握植物雄性不育的类型和机理。第十二章群体遗传与进化(3学时)第一节群体的遗传平衡一、孟德尔群体二、群体的基因频率与基因型频率三、哈迪—魏伯格定律第二节影响群体遗传平衡的因素一、基因突变二、选择三、遗传漂变四、迁移第三节生物进化学说及其发展一、生物进化学说二、分子水平的进化第四节物种的形成一、物种的概念二、物种形成的方式教学要求:1.了解群体遗传平衡的概念;2.掌握影响群体遗传平衡的因素;3.理解两种生物进化学说;452

4.掌握物种形成的方式。教学重点:1.掌握影响群体遗传平衡的因素;2.掌握物种形成的方式。教学难点:掌握影响群体遗传平衡的因素。四、推荐教材及参考书目[1]刘庆昌.《遗传学》(第二版).科学出版社,2010[2]徐晋麟等.《现代遗传学原理》.科学出版社,2003[3]刘祖洞等.《遗传学》(第二版).高等教育出版社,1991[4]赵寿元等.《现代遗传学》.高等教育出版社,2001[5]张玉静.《分子遗传学》.科学出版社,2003[6]朱军.《遗传学》(第三版).中国农业出版社,2001《遗传学实验A》课程教学大纲课程编号:0802009课程总学时/学分:30/1.5(其中理论0学时,实验30学时)课程类别:专业必修课一、本课程的目的、任务遗传学实验是遗传学的配套课程,与遗传学理论课紧密结合,是生物科学专业的专业基础课程之一,共30学时。本课程是遗传学实践教学中重要的环节,是理论教学的深化和补充。其教学目的是:验证遗传学基础理论,练习遗传学实验技术和分析遗传学实验结果,从而加深理解和掌握遗传学的内容。通过实验使学生加深对遗传学基本理论、原理的理解和掌握,进一步加强学生独立分析问题和解决问题的能力,独立操作和创新能力的培养。同时注意培养学生实事求是,严肃认真的科学操作和良好的实验习惯,为今后的工作和研究打下良好基础。二、教学基本要求452

通过实验制备和观察,学生能够掌握遗传物质的实验操作方法;学会基本仪器设备的使用;了解遗传学研究方法和手段。达到能够熟练操作各种实验仪器,自行设计试验,提高综合能力的目的。该课以操作性实验为主,每课安排一个实验,课前要求任课教师讲解实验目的与原理、实验材料和仪器设备、实验步骤和方法、布置实验作业等内容,并为学生做示范操作和演示。实验2人一组,独立操作和完成,并由任课教师按要求统一检查其实验结果。课后提交实验报告,并经任课教师批改归档。任课教师要认真上好每一堂课,实验前清点学生人数,实验中按要求做好学生实验情况及结果记录,实验后认真填写实验记录。三、教学内容及学时分配[实验一]植物有丝分裂过程中染色体行为的观察[实验要求]通过实验观察植物细胞有丝分裂的过程,识别有丝分裂的不同时期;使学生初步掌握制作洋葱根尖有丝分裂装片的技术和绘制生物图的方法。[实验学时]3学时[实验二]植物减数分裂过程中染色体行为的观察[实验要求]通过实验是学生观察减数分裂各时期细胞中染色体的形态特征,特别注意在第一次分裂的前期中姊妹染色单体的交叉和联会。[实验学时]3学时[实验三]果蝇的性别鉴定、性状观察及的饲养方法[实验要求]通过实验使学生掌握果蝇培养基的配置方法以及需要注意问题;熟悉果蝇的生活习性以及果蝇雌雄的辨别,了解果蝇的各种突变性状。[实验学时]3学时[实验四]染色体核型分析[实验要求]通过实验使学生掌握染色体组型分析的基本方法和实验过程,了解染色体组型分析的应用途径和方法。[实验学时]3学时[实验五]孟德尔分离规律的验证[实验要求]通过实验使学生掌握果蝇单因子杂交的方法和过程,熟练掌握果蝇雌雄的鉴别方法和处女蝇的选择方法;深刻理解分离规律。[实验学时]3学时[实验六]孟德尔自由组合规律的验证[实验要求]通过实验使学生掌握果蝇双因子杂交的方法和过程,熟练掌握果蝇雌雄的鉴别方法和处女蝇的选择方法;深刻理解自由组合规律。[实验学时]3学时[实验七]果蝇的伴性遗传[实验要求]通过实验使学生掌握果蝇伴性遗传杂交的方法和过程,熟悉性连锁遗传的比例和分离规律。452

[实验学时]3学时[实验八]果蝇X染色体上基因相对顺序和距离的测定[实验要求]通过实验使学生进一步学习果蝇杂交实验的方法,熟悉实验数据的统计分析方法,并通过实验过程和设计,提高学生的实验能力,深刻理解性连锁遗传基本原理。[实验学时]3学时[实验九]果蝇唾腺染色体标本的制备与观察[实验要求]通过本实验使学生掌握果蝇唾液腺的剖取方法;掌握果蝇唾液腺染色体的制片技术,并通过对实验结果的分析提高学生对试验结果的分离能力。[实验学时]3学时[实验十]人群指纹花样的遗传分析[实验要求]通过本实验使学生学会人类指纹的提取方法,掌握人类指纹的计算及统计方法,进一步理解数量性状遗传的规律。[实验学时]3学时四、推荐教材及参考书目[1]杨大翔.《遗传学实验》.科学出版社,2010[2]刘祖洞等.《遗传学实验》.高等教育出版社,2001[3]李广军等.《遗传学教程》.天津科学技术出版社,1997《分子生物学》课程教学大纲课程编号:0812071课程总学时/学分:45/2.5(其中理论45学时,实验0学时)课程类别:学科基础与专业必修课一、教学目的和任务分子生物学是生命科学的最前沿、最有生命力的学科,是生物技术、生物科学、种子科学与工程专业重要的专业基础课之一,它广泛应用于农业、生态、医药、军事等领域。分子生物学主要是阐明生物大分子的基本特征,解释从复制到转录再到翻译的生命活动的本质过程,概述基因表达调控的一般规律和特点,使学生从分子水平掌握生命的基本过程和特点。二、教学基本要求452

通过本课程的学习,使学生从分子水平掌握生命现象的活动规律,学会从事生命科学所必须的理论基础。使学生掌握DNA、蛋白质等生物大分子结构、功能,及它们之间的相互作用,原核和真核生物DNA的复制及基因表达的调控,从分子水平认识生命现象的本质。重点掌握动、植物及微生物等生命体基因表达的调控机制,掌握分子水平研究生命现象的思路和方法,基因操作的基本原理,了解生命科学发展的最新进展。先修课程生物化学、遗传学、微生物学。三、教学内容及学时分配绪论(2学时)一、分子生物学概念二、分子生物学研究内容三、分子生物学发展现状教学要求:了解分子生物学概念,研究内容,发展方向。教学重点:分子生物学研究的内容。教学难点:对各种涉及的新概念的理解。第一章核酸的结构(4学时)第一节DNA的一级结构一、DNA的一级结构二、DNA携带两类不同的遗传信息及一级结构的多样性第二节DNA的二级结构一、DNA二级结构的特性二、维持双螺旋稳定的力三、DNA二级结构的不均一性、多样性第三节DNA的变性与复性一、双螺旋DNA的变性二、破坏DNA双螺旋的条件三、复性第四节核酸的高级结构第五节真核生物染色体一、染色体452

二、核小体教学要求:掌握DNA的一级结构和二级结构特点,理解DNA的变性和复性的内容,了解DNA的超螺旋结构,了解RNA的高级结构和核酶,掌握真核生物染色体的结构。教学重点:DNA的性质和结构特点,核酸的变性、复性。教学难点:核酸的精细结构,DNA的三股螺旋、四链结构和核酸的高级结构。第二章基因的概念与组织、结构(4学时)第一节原核生物与真核生物的基因组和基因一、原核生物基因组的结构特点二、真核生物基因组的结构特点第二节真核生物基因组一、DNA按重复频率不同进行分类二、基因家族三、真核生物不连续基因四、假基因五、转座子教学要求:对比理解原核生物与真核生物基因组的结构特点,重点掌握基因家族、断裂基因等的概念,理解真核生物的这些结构特点,掌握DNA按重复频率不同分为哪几部分,各有什么特点。了解假基因的概念,了解转座子的发现,掌握转座子的特征,了解真核生物的转座子和反转座子。教学重点:真核生物断裂基因的特点、基因簇的含义;基因组的组织形式。教学难点:内含子的验证试验;重复基因的类型及作用,转座子的特征。第三章DNA的复制(4学时)第一节DNA复制特点及几种主要方式一、DNA的半不连续复制二、复制的几种主要方式第二节DNA复制机制一、DNA复制有关的酶及蛋白二、DNA的半不连续复制机制452

第三节真核生物DNA的复制机制第四节DNA复制的调节控制教学要求:要求掌握DNA复制特点及几种主要方式,掌握与DNA复制有关的酶及蛋白,以原核生物为例,掌握DNA的半不连续复制过程。了解真核生物DNA的复制,掌握端粒复制的特点,了解低等生物避免5′端缩短的机制,了解简单的复制调控。教学重点:原核生物复制的特点和方式;真核生物端粒的复制。教学难点:复制方式特点的证实实验;避免5′端缩短的方式。第四章基因的转录和转录后加工(8学时)第一节转录的概述一、基本概念二、RNA聚合酶催化转录的三个阶段第二节RNA合成的酶学一、RNA合成的基本特性二、原核生物RNA聚合酶三、真核生物RNA聚合酶第三节转录起始的DNA序列—启动子结构一、原核基因启动子结构二、真核基因的调控区第四节转录的起始、延伸和终止一、原核基因的转录起始、延伸和终止二、真核基因的转录起始、延伸和终止第五节真核基因的转录产物及其加工一、真核基因转录产物的主要特点及加工二、内含子的自我剪接三、依赖剪接体的剪接四、反式剪接五、选择性剪接六、RNA编辑教学要求:452

本章为教学的重点内容,分别掌握原核与真核生物合成RNA酶类的特点以及原核与真核生物启动子的结构。掌握原核生物转录的大体过程,理解真核生物转录过程,熟悉真核生物的转录产物及其加工的主要方式及过程。教学重点:两类生物转录所需启动子的结构特点及转录的起始过程;原核生物转录的终止特点;真核生物mRNA的加工方式和特点。教学难点:顺式作用元件保守性的理解;真核生物转录的起始、内含子的各种剪接。第五章遗传密码和蛋白质的生物合成(4学时)第一节蛋白质合成的装备一、mRNA的5′端结构二、tRNA与遗传密码三、核糖体的结构第二节遗传密码的特点一、遗传密码的破译二、遗传密码的简并性第三节蛋白质合成过程一、肽链合成的起始二、肽链合成的延伸三、肽链合成的终止四、真核生物蛋白质合成过程教学要求:要求掌握参与蛋白质合成的多种组分的结构特点,了解遗传密码的破译实验,掌握遗传密码的简并性及其对应反密码子的特点,了解广义密码的意义。掌握原核生物蛋白质的合成过程,了解真核生物蛋白质合成过程,并与原核生物蛋白质合成过程加以对比。教学重点:遗传密码的简并性特点;tRNA的结构特点;原核生物蛋白质的合成过程。教学难点:遗传密码的破译实验;蛋白质合成的动态过程。第六章原核生物的基因表达调控(5学时)第一节原核操纵子调控的概述一、诱导与阻遏二、调控的效应物452

三、正调控与负调控第二节乳糖操纵子的转录调控一、乳糖操纵子的结构二、Lac负调控模型三、操纵子CAP正调控第三节色氨酸操纵子的转录调控一、色氨酸操纵子的结构二、色氨酸操纵子的可阻遏型负调控三、色氨酸操纵子的衰减效应第四节操纵子调控的综合实例教学要求:本章为教学的重点内容,要求掌握基因表达调控的各种概念、乳糖操纵子的负调控机制,色氨酸操纵子的调控机制,掌握cAMP正调控的普遍性和弱化子负反馈调控的结构特点及普遍性;了解调节子、组氨酸利用操纵子及λ噬菌体操纵子调控的综合实例。教学重点:乳糖操纵子和色氨酸操纵子的负调控;弱化子的结构特点;cAMP正调控及其普遍性。教学难点:弱化子的结构特点;正负调控的概念;λ噬菌体操纵子调控的综合实例。第七章真核生物的基因表达调控(7学时)第一节概述第二节DNA重排与基因表达一、酵母交配型的转变二、免疫球蛋白的多样性第三节DNA水平的调控一、核小体的结构与DNaseⅠ敏感区二、DNA的甲基化修饰与基因表达三、染色质上组蛋白的修饰与基因表达四、表观遗传第四节转录水平和转录后水平的调控一、转录水平的调控二、反义RNA的调控三、RNA干扰作用452

四、翻译水平的调控五、翻译后水平的调控第五节真核生物表达调控的特殊类型一、真核生物发育的基因调控二、细胞程序性死亡与发育教学要求:真核生物基因表达的调控较复杂,本章要求了解真核基因表达调控的各种层次和特点,掌握基因重排水平的典型调控实例,了解抗体多样性产生的理论基础;掌握活性染色质与基因转录活性之间的关系,理解转录水平上顺式作用元件与反式作用因子间相互作用,掌握DNA修饰、组蛋白修饰与基因表达的关系;掌握RNA干扰的调控作用,了解转录后水平、翻译及翻译后水平的调控,知晓真核生物发育的调控层次及特点,了解决定细胞程序性死亡的关键基因及意义。教学重点:转录水平的调控;DNA修饰、组蛋白修饰与基因表达的关系;RNA干扰的调控作用;真核生物发育的调控层次及特点。教学难点:抗体多样性产生的理论基础;DNA修饰、组蛋白修饰与基因表达的关系;RNA干扰的调控作用;真核生物发育的调控基因。第八章基因突变和遗传重组的分子机制(3学时)第一节DNA损伤的概念一、自发性损伤二、外界因素引起的损伤第二节DNA的修复一、无错修复二、易错修复第三节基因突变第四节DNA的重组一、同源重组二、特异位点重组教学要求:要求掌握引起DNA损伤的各种因素,生物体进行DNA修复的各种机制,掌握同源重组的过程和相关酶类,了解进行DNA诱变的方法和基因突变的后果。教学重点:引起突变的因素和修复类型特点;同源重组的过程和特点。452

教学难点:修复DNA损伤的机制,同源重组的透彻理解。第九章常见分子生物学研究技术(4学时)一、基因克隆技术二、研究基因结构及表达的常用技术三、DNA-蛋白质相互作用教学要求:要求掌握载体的结构特点和类型特征,限制性内切酶及其他常用酶的特点,掌握PCR扩增的原理及PCR各种应用的原理,掌握基因组文库、cDNA文库的建库和文库筛选的简单过程,了解核酸和蛋白质相互作用的研究方法;了解蛋白质间相互作用的常用方法和原理,了解分子生物学前沿技术及发展趋势。教学重点:质粒载体的特点;PCR的原理和各种应用;cDNA文库构建的流程。教学难点:PCR的各种应用的原理和要点;cDNA文库构建的流程;蛋白质间相互作用的理解和对前沿技术的合理把握。四、推荐教材及参考书目[1]郑用琏.《基础分子生物学》(第二版).高等教育出版社,2012[2]JameWatson.《MolecularBiologyofTheGene》(第五版).ColdSpringHarborPress出版,2005[3]Turner.《InstantNoteinMolecularBiology》.科学出版社,2004[4]RobertWeaver.《MolecularBiology》.科学出版社,2003[5]J.D.沃森,杨焕明译.《基因的分子生物学》(第六版)(中文版).科学出版社,2009[6]赵亚华.《基础分子生物学》(第二版),科学出版社,2003[7]朱玉贤.《现代分子生物学》(第二版).高等教育出版社,2000《分子生物学实验》课程教学大纲课程编号:0802012课程总学时/学分:30/1.5(其中理论0学时,实验30学时)课程类别:学科基础与专业必修课一、教学目的和任务452

分子生物学实验部分是与理论教学紧密相连的,所选实验内容皆为分子生物学常用的必须实验,通过实验过程使学生更深入理解、掌握所学的基础知识,提高学生的实际动手操作能力,使理论与实践紧密结合。通过本实验课的学习使学生不仅对课本知识进行了验证,而且更重要的是使学生掌握分子生物学实验的总体设计思想,学会基因操作的一般方法,培养实验设计能力。二、教学基本要求通过实验过程使学生更深入理解、掌握分子克隆所需的基本实验知识,提高学生的实际动手操作能力,使理论与实践紧密结合。先修课程生物化学、遗传学、微生物学。三、教学内容及学时分配[实验一]植物总RNA的提取[实验要求]掌握植物总RNA提取的操作方法和基本原理,了解总RNA提取的材料处理方法。[实验学时]4学时[实验二]目的基因的PCR扩增[实验要求]扩增程序的设计,引物的设计,反应混合液的配制,PCR反应原理,引物设计原则,反应循环程序的设计方法,PCR产物电泳结果的分析。[实验学时]4学时[实验三]琼脂糖凝胶电泳及目的基因的回收[实验要求]掌握琼脂糖凝胶电泳实验原理、对核酸染料的正确使用、处理。电泳结果的紫外光观察方法、DNA浓度的估测方法,学会目的片段的分离纯化。[实验学时]4学时[实验四]感受态细胞的制备和目的基因与载体的(TA)连接反应[实验要求]掌握载体与目的片段的连接反应,掌握影响连接反应的关键因素(温度、载体与目的片段浓度及比例)。感受态细胞的制备,掌握制备感受态细胞的原理,熟悉严格的无菌操作技术,学会感受态细胞的制备过程。[实验学时]4学时[实验五]感受态细胞的转化[实验要求]掌握转化感受态细胞的原理,熟悉严格的无菌操作技术,掌握感受态细胞的转化技术,学会含抗生素固体平板的制备,学会转化结果的分析。[实验学时]4学时[实验六]质粒DNA的提取452

[实验要求]学会碱变性法或试剂盒小量提取常见质粒的方法,掌握常用质粒提取实验原理、操作技能。[实验学时]6学时[实验七]重组质粒的酶切检验[实验要求]熟悉限制性内切酶的酶切操作,学会对酶切质粒电泳结果的观察分析。了解蓝白筛选的原理及现象分析,了解单菌落的培养,菌落的冻存和复苏。[实验学时]4学时四、推荐教材及参考书目[1]魏群.《分子生物学实验指导》.高等教育出版社,2007[2]萨姆布鲁克.《分子克隆实验指南》.科学出版社,2003《人体组织解剖学B》课程教学大纲课程编号:0812073课程总学时/学分:42/2.5(其中理论27学时,实验15学时)课程类别:专业限选课一、教学目的和任务人体组织解剖学是高等院校生物专业的专业基础课程。其内容包括:人体解剖学和人体组织学二部分,属于生物学中形态学的领域。特点是实践性强,强调动手能力。通过本课程的学习,使学生主要了解人体正常的形态构造、位置关系和发生发展规律;熟悉细胞、基本组织的概念;掌握人体各器官系统的基本形态、结构,以及各器官系统的主要生理功能,从而为后期相关课程的学习打下雄厚的理论基础和直观的形态学基础。同时为学生拓宽知识面和提高其学习能力奠定坚实的理论基础。二、教学基本要求本课程使用多种教学方法,结合电子多媒体课件、挂图、标本、实验等多种教学手段,加深学生了解人体解剖与组织胚胎学的概念,人体各系统的组成,主要器官系统胚胎发生与主要功能,了解人体解剖与组织胚胎学的主要研究方法;通过不同组织结构比较,不同器官结构比较,掌握人体各器官的名称、形态、构造、位置关系,及主要组织、器官的组织学结构特征。本课程教材是以创新教育和素质教育为出发点,培养学生掌握基础理论知识和基本技能为原则,以调动学生的主观能动性,开发学生潜能为目的进行编选的。452

三、教学内容及学时分配理论部分:绪论(2学时)一、人体组织解剖学的研究内容及分科二、人体组织、器官和系统的基本概念三、人体组织解剖学的发展简史四、人体组织解剖学研究方法五、人体解剖学常用术语:解剖学姿势、方位、轴、面六、学习和研究人体组织解剖学的基本观点教学要求:明确人体组织解剖学的研究对象和任务;了解学习人体组织解剖学的目的、基本观点和方法;掌握标准的解剖学姿势、解剖学方位和术语教学重点:掌握标准的解剖学姿势。教学难点:解剖学方位。第一章基本组织(4学时)第一节概述一、细胞连接二、细胞游离面的特殊结构三、基膜第二节上皮组织一、被覆上皮二、腺上皮和腺第三节结缔组织一、固有结缔组织二、软骨三、骨第四节肌组织一、骨骼肌二、心肌三、平滑肌第五节神经组织452

一、神经元二、突触三、神经胶质四、神经纤维和神经教学要求:熟悉细胞的结构;掌握四种基本组织的结构特征、分布和主要功能;了解被覆上皮、疏松结缔组织、骨组织、骨骼肌和神经元的结构和功能。教学重点:四大基本组织的形态、分布。教学难点:骨组织的微细结构。第二章运动系统(4学时)第一节骨和骨连接一、概述二、躯干骨及其连接三、颅骨及其连接四、四肢骨及其连接第二节骨骼肌一、概述二、全身骨骼肌的配布概况教学要求:了解骨的构造功能、理化性质及生长发育,掌握四肢骨和躯干骨的组成以及骨的主要表面结构,了解颅的组成;掌握关节的一般结构和运动形式,关节的分类,人体主要关节的组成、结构功能;掌握骨骼肌的构造和物理特性,了解肌肉工作的力学特征,掌握运动人体各关节的主要骨骼肌,了解系统的体育锻炼对运动系统的影响。教学重点:掌握四肢骨和躯干骨的组成。教学难点:骨的运动形式、肌肉工作的力学特性。第三章循环系统(2学时)第一节心血管系统一、概述二、心三、动脉和静脉第二节淋巴管系452

一、毛细淋巴管二、淋巴管三、淋巴干教学要求:掌握心血管系统的组成,血液循环的基本概念,心脏的位置、外形、内部结构和功能,掌握全身主要的动脉和静脉的分布规律及主要分支;了解淋巴系的组成和功能。教学重点:心脏的位置、外形、内部结构和功能教学难点:动脉和静脉的微观结构。第四章消化系统(2学时)第一节内脏学概述一、内脏的一般结构二、胸部的标志线和腹部分区第二节消化系统概述一、消化系统的功能二、消化系统的组成三、消化管壁的一般结构第三节消化管一、口腔二、咽三、食管四、胃五、小肠六、大肠第四节消化腺一、唾液腺二、肝三、胆囊和输胆管道四、胰教学要求:掌握消化管壁的一般构造,主要消化系统的组成和功能,掌握胃、肠、肝的位置、形态和功能,了解其它消化器官的位置、形态和功能。452

教学重点:胃、肠、肝的位置、形态和功能。教学难点:消化系统的微观结构。第五章呼吸系统(2学时)第一节鼻一、外鼻二、鼻腔第二节咽第三节喉一、喉的位置二、喉的结构第四节气管和支气管一、位置和形态二、组成和结构第五节肺一、位置和形态二、组成和结构教学要求:掌握呼吸系统的组成和功能,肺的位置、形态和结构功能;了解其它器官的位置、形态和大体结构。教学重点:肺的位置、外形、结构。教学难点:肺的超微结构。第六章泌尿生殖系统(2学时)第一节肾一、肾的位置、形态和被膜二、肾的大体结构三、肾的组织结构四、肾的血液循环第二节输尿管、膀胱和尿道一、输尿管二、膀胱452

三、尿道第三节男性生殖器第四节女性生殖器教学要求:掌握泌尿系统的组成,肾的位置、形态、大体构造和功能,了解肾的微细结构及其它器官的位置、形态和功能。了解两性生殖器的组成和功能。教学重点:肾脏的位置、形态结构。教学难点:肾脏的超微结构。第七章内分泌系统(2学时)第一节甲状腺一、位置和形态二、组织结构和功能第二节甲状旁腺一、位置和形态二、组织结构和功能第三节肾上腺一、位置和形态二、组织结构和功能三、肾上腺皮质与髓质的功能关系第四节垂体一、位置和形态二、神经垂体组织结构和功能三、腺垂体的组织结构和功能四、垂体和下丘脑的关系教学要求:了解内分泌的概念,掌握垂体、甲状腺、肾上腺的位置、结构和功能,了解其它内分泌腺的位置、结构和功能。教学重点:甲状腺、肾上腺的位置、形态结构。教学难点:甲状腺激素的组织结构。第八章感觉器(2学时)452

第一节视器一、眼球的构造二、眼副器第二节前庭器官一、外耳二、中耳三、内耳第三节皮肤一、皮肤的结构二、皮肤的附属器教学要求:掌握感受器的分类,视器、前庭蜗器及皮肤的结构功能。了解视网膜、位觉器、螺旋器及肌梭的构造。教学重点:眼、耳的解剖结构。教学难点:耳的内部组织结构。第九章神经系统(5学时)第一节概述一、神经系统的区分二、反射与反射弧三、神经系统的常用术语第二节中枢神经系统一、脊髓二、脑干三、小脑四、间脑五、端脑第三节周围神经系统一、神经节二、脊神经三、脑神经四、自主神经系统第四节传导路452

一、感觉传导路二、运动传导路教学要求:掌握反射弧及神经系统中的常用术语的基本概念,神经系的组成、分部和各部的功能;掌握中枢神经系的组成、功能。脑神经、脊神经的名称、主要分支的分布,了解植物性神经的概念;了解本体感觉传导路和锥体束的组成和功能。教学重点:神经系统的基本结构和功能。教学难点:脑神经、脊神经的分布和走向。实验部分:[实验一]基本组织结构观察[实验要求]使用显微镜观察上皮组织、结缔组织、肌组织和神经组织的切片、磨片、贴片等,加深和巩固对各种基本组织的分布、形态和结构特点理解,并进一步熟悉其功能。[实验学时]3学时[实验二]运动系统结构观察[实验要求]通过观察人体骨、人体骨骼及骨架等的标本模型,了解全身骨和关节的结构及配布特点,掌握主要骨的结构功能以及主要关节的组成和功能;通过观察人体肌肉标本模型了解人体骨骼肌的配布规律以及主要骨骼肌的位置、形态及功能。[实验学时]3学时[实验三]内脏系统大体结构观察[实验要求]通过对所属循环系统、消化系统、呼吸系统、泌尿生殖系统等器官的标本模型观察,了解内脏系统各器官的形态结构和在人体的配布位置,熟悉各器官系统功能与形态结构相适应的特点。[实验学时]3学时[实验四]内脏系统微观结构观察[实验要求]使用显微镜观察所属循环系统、消化系统、呼吸系统、泌尿生殖系统等器官的切片,了解各内脏器官的组织结构特点并进一步熟悉其功能。[实验学时]3学时[实验五]神经系统及感觉器官结构观察[实验要求]观察脊髓、脑干、间脑、小脑和端脑的标本模型,了解中枢神经系统的结构;观察神经血管全身分布模型,了解周围神经系统的分支和分布;观察眼和耳的模型,了解视器和位听器官的结构;观察皮肤模型,了解皮肤的结构和功能。452

[实验学时]3学时四、推荐教材及参考书目[1]左明雪.《人体解剖生理学》.高等教育出版社,2003[2]段相林等.《人体组织学与解剖学》.高等教育出版社,2006[3]周美娟等.《人体组织学与解剖学》.高等教育出版社,2005[4]曾小鲁等.《人体组织解剖学实验》.高等教育出版社,2000[5]段相林等.《人体组织学与解剖学》.高等教育出版社,2006[6]辜清等.《人体组织学与解剖学实验》.高等教育出版社,2006《生物制片技术》课程教学大纲课程编号:0803012课程总学时/学分:36/2(其中理论12学时,实验24学时)课程类别:专业限选课一、教学目的和任务生物制片技术是研究生物有机体微观结构的基础方法,其目的是提供在显微镜下以适度的样品,有效地对其进行形态和功能观察研究。为此就必须将生物体的组织切成薄切片或不切片,经过一系列处理,使光线易于透过,方可进行观察,本课程的开设正是基于此目的。二、教学基本要求通过本课程的理论学习和实验操作,可以使学生了解和基本掌握以石蜡切片法为代表的生物制片技术,包括取材、固定、洗涤和脱水、透明、浸蜡、包埋、切片、粘片、脱蜡、染色、脱水、透明、封片等步骤,为以后相关课程的学习及科研打下坚实的基础。三、教学内容及学时分配理论部分:第一章生物制片技术概述(2学时)一、生物制片的目的二、生物制片的方法1.切片法2.非切片法452

教学要求:使学生了解生物制片的目的和方法,了解生物制片技术的一般原理。教学重点:生物制片技术的目的和方法。教学难点:生物制片技术的目的方法。第二章取材和固定(2学时)一、取材1.动物选择2.组织取材的方法3.动物致死法4.外科活体组织取材法5.组织取材注意事项二、组织固定方法1.固定的意义和目的2.固定的对象和方法3.固定液的性质和条件4.组织固定的注意事项三、固定液1.单纯固定液2.混合固定液教学要求:本章要求学生了解动物组织取材的技术方法和以中性甲醛为固定剂的配制使用方法及注意事项。教学重点:取材和固定的方法和注意事项。教学难点:取材和固定的方法和注意事项,固定液的配制。第三章洗涤、脱水、透明、浸蜡和包埋(2学时)一、组织洗涤1.洗涤的目的2.洗涤的方法二、组织脱水1.脱水的目的和原则452

2.脱水剂的种类和效果3.常用脱水剂三、组织透明1.透明的目的2.常用透明剂的种类和使用方法四、组织浸蜡(透蜡)1.浸蜡的目的和方法2.浸蜡剂的种类五、组织包埋1.石蜡包埋法2.包埋过程3.包埋注意事项4.快速石蜡包埋法5.火棉胶包埋法教学要求:本章要求学生了解以石蜡切片法为代表的组织洗涤、脱水、透明和浸蜡、包埋方法。教学重点:组织洗涤、脱水、透明和浸蜡、包埋方法及注意事项。教学难点:组织脱水、透明和浸蜡、包埋方法。第四章组织制片法(2学时)一、石蜡切片法1.切片前的准备工作2.防脱片剂的选择3.修块4.磨刀5.展片箱的准备(恒温水浴锅)二、石蜡切片法制作过程三、石蜡切片常遇到的问题及解决的方法四、切片注意事项五、捞片和拷片教学要求:本章要求学生了解石蜡切片方法及切片过程的注意事项。452

教学重点:石蜡切片的方法,修块、切片、捞片、拷片的方法和注意事项。教学难点:组织制片法的方法和注意事项。第五章染色和封片(2学时)一、染色1.细胞核染色的原理2.细胞浆染色的原理3.染色液的配制4.H-E染色步骤5.染色的注意事项二、切片脱水、透明三、封片教学要求:本章要求学生了解以H-E染色为代表的切片染色技术方法。教学重点:染色的步骤和注意事项。教学难点:染色的步骤、注意事项,封片的注意事项。第六章图像的采集、分析和保留(2学时)一、图像采集和分析的意义二、图像采集及保留教学要求:本章要求学生了解图像采集、分析和保留的常用方法,图像分析的用途。教学重点:图像采集分析的作用和意义。教学难点:图像采集分析的方法。注:本章内容将根据实际需求在教室、实验室或重点实验室进行。实验部分:[实验一]取材和固定[实验要求]主要内容是处死小鼠后按要求选取一定部位进行固定。通过实验使学生了解动物取材的方法,取材的要求,固定液的性质及配制方法等。[实验学时]3学时452

[实验二]洗涤、脱水、透明、浸蜡、包埋[实验要求]主要内容是对固定的组织进行洗涤、脱水、透明、浸蜡、包埋等操作。本实验用时较长,学生可分组轮换操作,通过实验使学生了解组织固定后为保证制片质量对组织块进行的各项处理。[实验学时]9学时[实验三]修蜡、切片、捞片、贴片、烤片[实验要求]主要内容是对蜡块进行切片前的处理、切片及烤片等。通过本实验使学生了解切片的制作过程、切片中常见问题的处理及烤片等的方法。[实验学时]6学时[实验四]染色、封片[实验要求]主要内容是对切片进行染色处理。通过本实验让学生了解以H-E染色为代表的切片染色技术,染色过程中各种问题的处理方法以及切片需长期保存时的封片技术。[实验学时]6学时四、推荐教材及参考书目[1]辜清等.《人体组织学与解剖学实验》.高等教育出版社,2006《生物技术大实验》课程教学大纲课程编号:0803013课程总学时/学分:54/3(其中理论0学时,实验54学时)课程类别:专业限选课一、本课程的目的、任务生物技术大实验是一门综合实验课程,包括了细胞工程、基因工程、微生物发酵工程和酶工程技术等,覆盖生物技术大部分研究领域,使学生得到生物技术实验操作的全过程、全方位训练,以提高学生的学习兴趣、动手能力和工作的责任心。实验内容同时将过去简单的验证性实验转变为综合性、设计性实验,旨在实验中提高学生实验设计能力、分析问题、解决问题的能力以及实验数据的处理能力,从而培养和提高学生的实践能力和创新能力。为以后进一步从事与生物技术相关的工作或继续深造打下扎实的基础。二、教学基本要求452

本课程为一系统性、综合性实验,实验主要从组织到细胞,再到DNA分子进行较为系统的分析研究。通过本实验的训练,要求学生熟练掌握细胞培养技术,基因工程菌的培养及质粒的提取鉴定方法;初步掌握基因组DNA的提取、DNA体外扩增技术;工程菌的发酵调控及啤酒的酿造技术,本实验要求在教师的指导下,充分发挥学生的主动性和创造性,锻炼学生的实践动手能力和创新精神。三、教学内容及学时分配[实验一]植物基因的克隆[实验要求]基因工程技术已成为生物学领域许多实验室的常用技术,它的先进性和普及性使人们感到有必要在大学的教学课程中得到反映。基因工程的实际技术和实验系统正在不断的创新,新方法、新技术不断推出,而在有限的学时内,所能触及的技术只是基因工程中极少的一部分,不可能面面俱到。本实验主要学习理解提取基因组DNA的原理,掌握植物基因组DNA的提取及检测方法;掌握基因克隆的一般过程,感性认识基因克隆,并对相应的理论知识有更深入的理解。[实验学时]10学时[实验二]植物的遗传转化[实验要求]转基因植物的应用给植物育种带来了崭新的途径,植物遗传转化是植物基因工程的最重要环节。本实验主要了解和掌握植物转基因技术的原理和方法;学习掌握质粒DNA提取的一般方法;掌握植物基因载体构建的一般过程以及相应的技术操作。学习转基因植物的筛选和鉴定的基本过程。[实验学时]11学时[实验三]动物的临床检查及手术基本方法[实验要求]掌握小鼠、兔的接近的方法与保定方法,学习常用的五种给药方式;掌握体温、脉搏、血压及呼吸数测定的方法;掌握尿液分析仪的使用及临床意义;掌握常用手术器械的使用方法、常用的缝合方法,术部消毒的主要过程。[实验学时]11学时[实验四]小鼠卵巢摘除术[实验要求]掌握外科手术切开、止血、显露、缝合、打结等的基本操作技术。掌握小鼠卵巢摘除的手术方法;掌握了解超数排卵的原理,掌握取卵母细胞的方法及观察方法。[实验学时]10学时[实验五]啤酒酿造[实验要求]452

熟悉菌种的培养特征以及初步的工艺条件;掌握α-淀粉酶的测定方法和计算;了解和掌握啤酒麦芽汁制备的方法;了解糖化工艺条件对麦芽汁组分的影响;了解α—氨基氮的测定方法及其对麦芽汁的影响;熟悉啤酒酿造全过程及其中间控制。[实验学时]12学时四、推荐教材及参考书目[1]夏海武.《生物工程•生物技术综合实验》.化学工业出版社,2009[2]陈佩度.《细胞遗传学实验指导》.南京农业大学,2001[3]夏海武.《园艺植物基因工程》.科学出版社,2010[4]黄培堂等译.分子克隆实验指南(第三版).科学出版社,2002[5]安利国.《细胞工程》.科学出版社,2005[6]冯伯森.《动物细胞工程原理与实践》.科学出版社,2001《细胞工程》课程教学大纲课程编号:0803051课程总学时/学分:45/2.5(其中理论27学时,实验18学时)课程类别:专业限选课一、本课程的目的、任务细胞工程是现代生物技术的重要组成部分,同时也是现代生物学研究的重要技术工具。要求学生通过本课程的学习掌握生物组织、器官及其细胞离体培养的原理与技术,掌握细胞融合、单克隆抗体技术的原理与技术,胚胎工程、干细胞工程及核移植技术、染色体工程的原理与技术。为从事生物学领域的相关研究及其与细胞工程有关的生物技术产业奠定良好的理论和技术基础。二、教学基本要求在教学工作中,采用多种教学手段的理论课与实验课相结合,因材施教,把发展学生“独立学习、独立思考、独立判断和独立工作”的能力放在首位,努力调动学生的兴趣和积极性,使学生在牢固掌握基础知识和基本概念的同时,得到科学研究、科学思维和科学方法的良好训练,为其他专业基础课和专业课的学习及日后的研究工作打下坚实的基础。三、教学内容及学时分配理论部分:452

第一章绪论(2学时)一、细胞工程在现代生物技术中的地位二、细胞工程概念与研究范畴三、细胞工程的发展四、细胞工程的基本技术五、细胞工程技术的应用教学要求:通过绪论学习,使学生对细胞工程的全貌初步了解,激发学生学习细胞工程的兴趣。要求学生掌握细胞工程的概念,了解细胞工程的主要技术。教学重点:细胞工程概念与研究范畴。教学难点:细胞工程技术的应用。第一章细胞培养的设施与基本条件(3学时)一、细胞工程实验设置二、常用仪器与设备三、实验室的生物安全教学要求:通过本次教学,使学生明了解细胞培养常用仪器设备、使用方法、注意事项。使学生树立生物安全理念。教学重点:细胞培养常用仪器设备使用方法。教学难点:细胞工程实验设置要求。第二章清洗与消毒(2学时)一、清洗二、消毒教学要求:通过本次教学,使学生明了解细胞培养对清洗与消毒的要求。教学重点:清洗消毒过程与方法。教学难点:各类细胞培养用品的清洗步骤。第三章细胞培养的基本方法(2学时)一、无菌操作技术452

二、培养细胞的观察三、细胞培养中常用的染色方法四、细胞培养的污染和检测教学要求:通过本章的学习,掌握细胞培养无菌操作术、培养细胞的观察方法。教学重点:无菌操作术的技术要领。教学难点:细胞培养中常用的染色方法、细胞培养的污染和检测。第四章细胞培养(6学时)第一节培养细胞的生物学特征一、体外培养细胞的分型二、培养细胞的生长特点三、培养细胞的生长与增殖过程四、培养细胞的遗传学特征五、体内外细胞的差异及培养细胞的分化第二节细胞培养液一、细胞培养的常用液体二、培养基的配制第三节细胞的基本培养技术一、原代培养二、传代培养第四节建立细胞系或细胞株一、细胞系和细胞株的种类二、细胞系和细胞株的鉴定第五节细胞的冻存和复苏教学要求:掌握动物细胞培养的基本方法,培养细胞的观察方法,细胞培养中常用的活体染色方法及培养细胞的生物学特征,了解细胞的克隆培养法及常用组织分离的方法。教学重点:动物细胞培养的基本方法、细胞的冻存与复苏过程。教学难点:培养细胞的生物学特征。452

第五章细胞融合与单克隆抗体(4学时)第一节细胞融合一、细胞融合的基本原理二、细胞融合的常用方法第二节单克隆抗体技术一、单克隆抗体技术原理二、杂交瘤的制备三、单克隆抗体的大量制备教学要求:掌握细胞融合和单克隆抗体的制备原理与技术,了解单克隆抗体在医学上的应用。教学重点:单克隆抗体技术原理与制备步骤。教学难点:杂种细胞的筛选原理与单克隆抗体的制备流程。第六章胚胎工程(2学时)一、胚胎发育的基本过程和机制二、体外受精三、胚胎移植技术四、胚胎分割技术五、早期胚胎的体外培养六、胚胎冷冻保存技术七、动物的性别控制教学要求:掌握胚胎发育的基本过程,了解胚胎工程常用技术原理及应用。教学重点:体外受精、胚胎移植。教学难点:体外受精的过程及胚胎移植的概念。第七章干细胞与组织工程(2学时)第一节胚胎干细胞一、干细胞的概念二、胚胎干细胞的生物学特征三、胚胎干细胞的鉴定452

第二节成体干细胞第三节组织工程一、组织工程化皮肤二、组织工程化骨骼三、组织工程化血管教学要求:干细胞是一类具有自我更新和分化潜能的细胞,它包括胚胎干细胞和成体干细胞。通过学习本章,要求掌握干细胞培养的技术原理与方法,了解在干细胞基础上发展起来的组织工程。教学重点:干细胞的概念及干细胞建系的过程。教学难点:胚胎干细胞的生物学特征及胚胎干细胞的鉴定。第八章核移植技术与动物克隆(2学时)一、什么是动物克隆?二、哺乳类的细胞核移植。三、核移植技术的一般操作程序四、核移植技术的应用教学要求:掌握细胞核的移植技术及其应用,了解核移植技术的应用现状及其发展前景,分析影响动物克隆成败的关键因素,及动物克隆所带来的社会及其发展前景。教学重点:掌握细胞核的移植技术及其应用。教学难点:解核移植技术的应用现状及动物克隆所带来的社会及其发展前景。第九章转基因动物与生物反应器(2学时)第一节转基因动物的培育技术一、基因显微注射法二、逆转录病毒感染法三、胚胎干细胞介导法四、细胞核移植技术第二节转基因动物的应用第三节动物乳腺生物反应器一、动物乳腺生物反应器的制备452

二、动物乳腺生物反应器的优点三、动物乳腺生物反应器的应用教学要求:掌握动物转基因技术及其应用,包括制备转基因动物的主要方法,转基因动物在医药研究领域和生命科学的研究中的应用价值,动物乳腺反应器的制备、特点及应用。教学重点:制备转基因动物的主要方法。教学难点:转基因动物在医药研究领域和生命科学的研究中的应用价值。实验部分:[实验一]细胞培养室的设置和无菌操作[实验要求]细胞培养技术与其他一般实验室工作的主要区别在于要求保持无菌操作,避免微生物及其他有害因素的影响。一般标准的细胞培养室应包括配液室、准备室和培养室。三室既相互连接又相对独立,各自完成培养过程中的不同操作。了解培养室的设置和设备。学习无菌概念和无菌操作要领。[实验学时]2学时[实验二]器械的清洗与消毒[实验要求]在组织培养过程中,离体细胞对任何毒性物质都十分敏感。毒性物质包括解体的微生物及细胞残余物以及非营养的化学物质,因此对新采用和重新使用的培养皿等培养用品都要严格清洗和消毒。[实验学时]2学时[实验三]细胞培养液的配制[实验要求]熟练掌握培养基(RPMI1640或DMEM)的配制,了解其它培养基的配制方法。[实验学时]3学时[实验四]原代细胞培养[实验要求]原代培养是建立各种细胞系的第一步,是从事培养工作人员应熟悉和掌握的最基本的技术。掌握原代细胞培养的一般方法和步骤及培养过程中的无菌操作技术,熟悉原代培养细胞的观察方法。[实验学时]5学时[实验五]细胞传代培养452

[实验要求]传代培养也是一种将细胞种保存下去的方法。同时也是利用培养细胞进行各种实验的必经过程。悬浮型细胞直接分瓶就可以,而贴壁细胞需经消化后才能分瓶。熟练掌握细胞的传代培养方法。[实验学时]3学时[实验六]细胞的冻存和复苏[实验要求]掌握细胞冻存的方法,熟练进行细胞冻存与复苏操作。[实验学时]3学时四、推荐教材及参考书目[1]安利国.《细胞工程》.科学出版社,2005[2]冯伯森.《动物细胞工程原理与实践》.科学出版社,2001[3]夏海武.《植物生物技术》.合肥工业大学出版社,2008[4]李志勇.《细胞工程》.科学出版社,2003《微生物工程》课程教学大纲课程编号:0803052课程总学时/学分:45/2.5(其中理论27学时,实验18学时)课程类别:专业限选课一、教学目的和任务《微生物工程》是生物技术、制药工程专业的专业限选课,是微生物学、生物化学和生化技术等课程的后续课程,包括微生物工业菌种与菌种的扩大培养、培养基的特性与配制、培养基和空气的灭菌或除菌、氧的供需、生物反应动力学、生物反应器、生化过程的模型化与优化控制、发酵产品的提取与精制等主要内容。它是应用微生物为工业大规模生产服务的一门综合性工程技术,对传统产业的改造和新兴产业的形成将发挥重要作用,并对人类社会产生深远的影响。二、教学基本要求《微生物工程》是一门实践性很强的学科,要求学生在学过微生物学、生物化学和生化技术等课程的基础上,通过本课程的学习,要求学生了解和掌握运用微生物发酵生产工艺过程的基本原理和方法,懂得如何应用这些基本理论去分析和解决生产过程中的具体问题,改造原有生产过程使其更符合客观规律,提高生产过程的经济和社会效益。452

本课程应安排在《生物化学》、《微生物学》、《有机化学》等课程之后学习。三、教学内容及学时分配理论部分:第一章微生物工程概论(2学时)一、微生物工程的特征二、微生物工程发展简史三、国内外发酵工业的概况及发展趋向教学要求:掌握微生物工程的概念及发展简史,认识微生物工程的重要性和学科位置。了解生物工艺技术产业发展现状和本课程的内容及任务。教学重点:微生物工程的特征和微生物工程发展简史。教学难点:微生物工程的特征。第二章生产菌种来源与菌种的扩大培养(2学时)第一节生产菌种的来源菌种一、生物物质产生菌的筛选二、菌种分离第二节工业微生物菌种的扩大培养一、菌种培养的方法二、菌种的扩大培养三、影响种子质量的主要因素教学要求:了解菌种来源、生产菌种的筛选及优良菌种选育原理和方法,掌握工业菌种扩大培养的一般技术。教学重点:工业微生物菌种的扩大培养。教学难点:生产菌种的筛选及优良菌种选育原理和方法。第三章优良菌种选育及菌种保藏(2学时)第一节自然选育第二节诱变选育第三节杂交育种452

第四节基因工程技术第五节菌种保藏的原理和方法教学要求:学习优良菌种选育的基本原理和方法,掌握诱变育种和杂交育种基本技术,学会菌种保藏的原理和方法,了解现代基因工程技术在育种中的应用。教学重点:优良菌种选育的基本原理和方法,诱变育种。教学难点:杂交育种,基因工程技术。第四章培养基的特性与配制(2学时)第一节培养基的原料一、培养基的营养成分二、培养基的类型三、发酵培养基的选择四、原料转化及其意义第二节工业发酵培养基的制备一、工业发酵培养基常用的原料二、最佳发酵培养基组成的确定三、几种主要工业发酵培养基的制备方法教学要求:学习培养基的制作原理及方法,掌握培养基的基本特性。教学重点:培养基的类型,工业发酵培养基的制备。教学难点:最佳发酵培养基组成的确定。第五章培养基的灭菌和空气除菌(4学时)第一节培养基的灭菌一、灭菌的原理和方法二、湿热灭菌原理及影响因素三、培养基的分批灭菌四、培养基的连续灭菌第二节空气的除菌一、空气除菌的要求和方法二、空气过滤除菌流程452